979-A¶ 第 653a 页

* No. 979-A

四教集注节义并科序

玉岗师之注四教仪文也虽广集成言而联络照映

如一气呵成句解字训矩度自然绝不露援引痕迹

毕肖蔡夷峰之铁板注尚书真胜国出尘大手笔也

后人科段琐碎辩释云云祖意反晦重昏翳于太虚

三光为之戢曜其斯之谓欤不用可也第玉师随文

注释之外另出手眼所谓与诸家有同异处义似未

显余从而科解之名之曰节何居乎盖惟解盘根错

节不事细碎科条也且予从师二十稔禀受八度为

众讲说今始七番或时启帏咨闻或于教部领会书

公同志尚亦爝火增辉二曜而巳耳后贤苟为未允

亦不用可也。

戊午中秋日淅江古清凉寺比丘灵耀

序

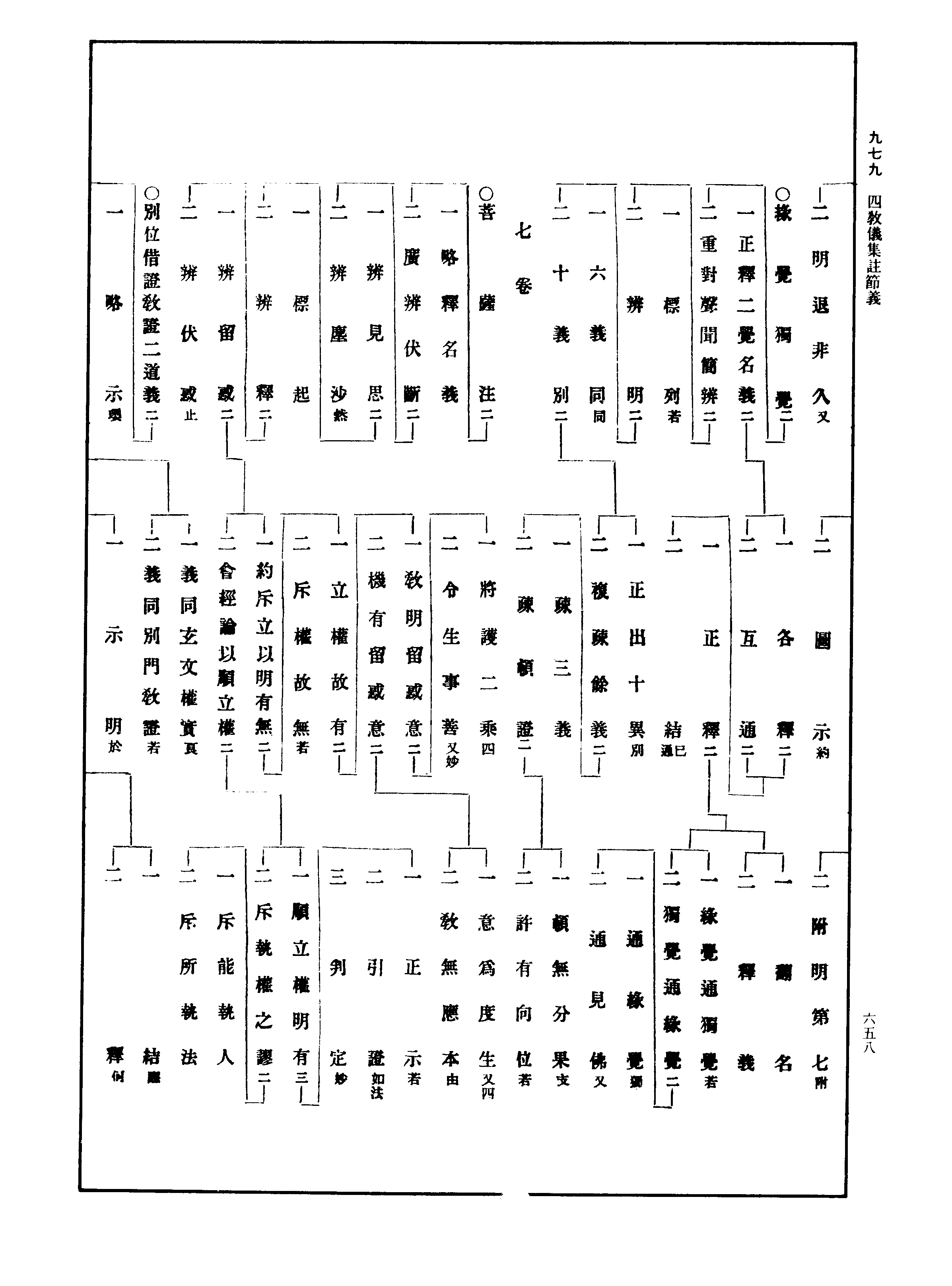

979-A¶ 第 654a 页 X57-0654.png

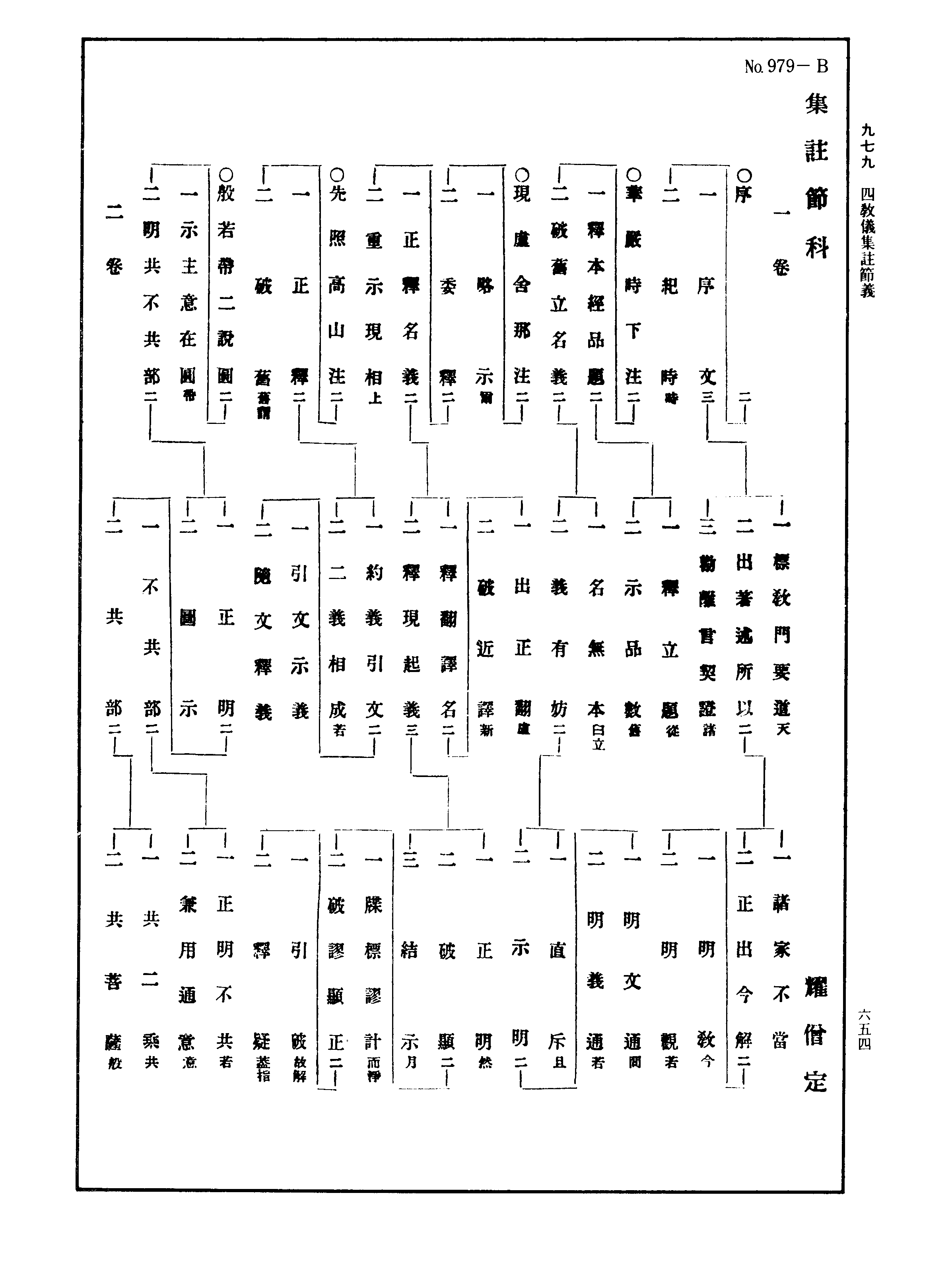

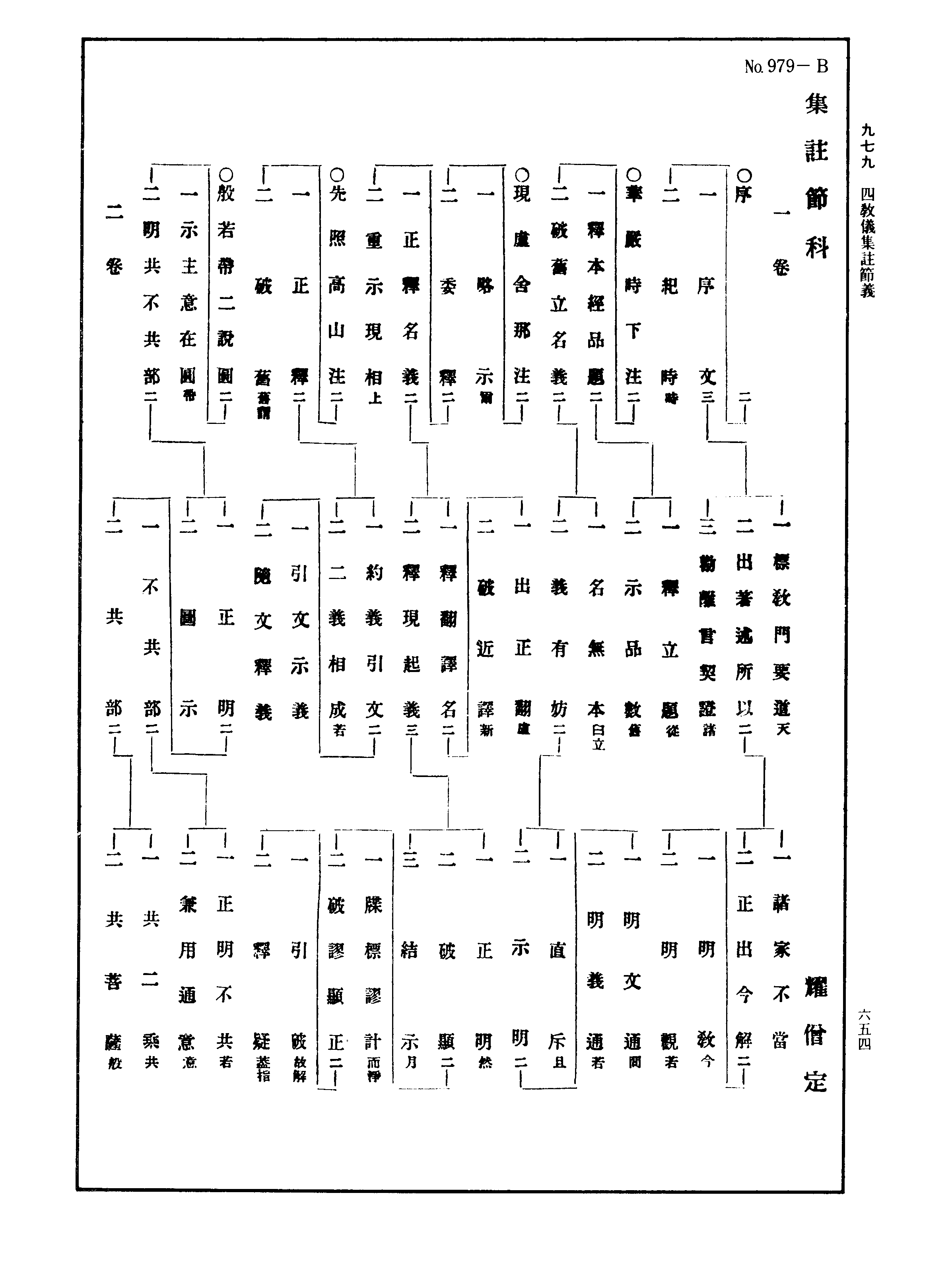

* No. 979-B

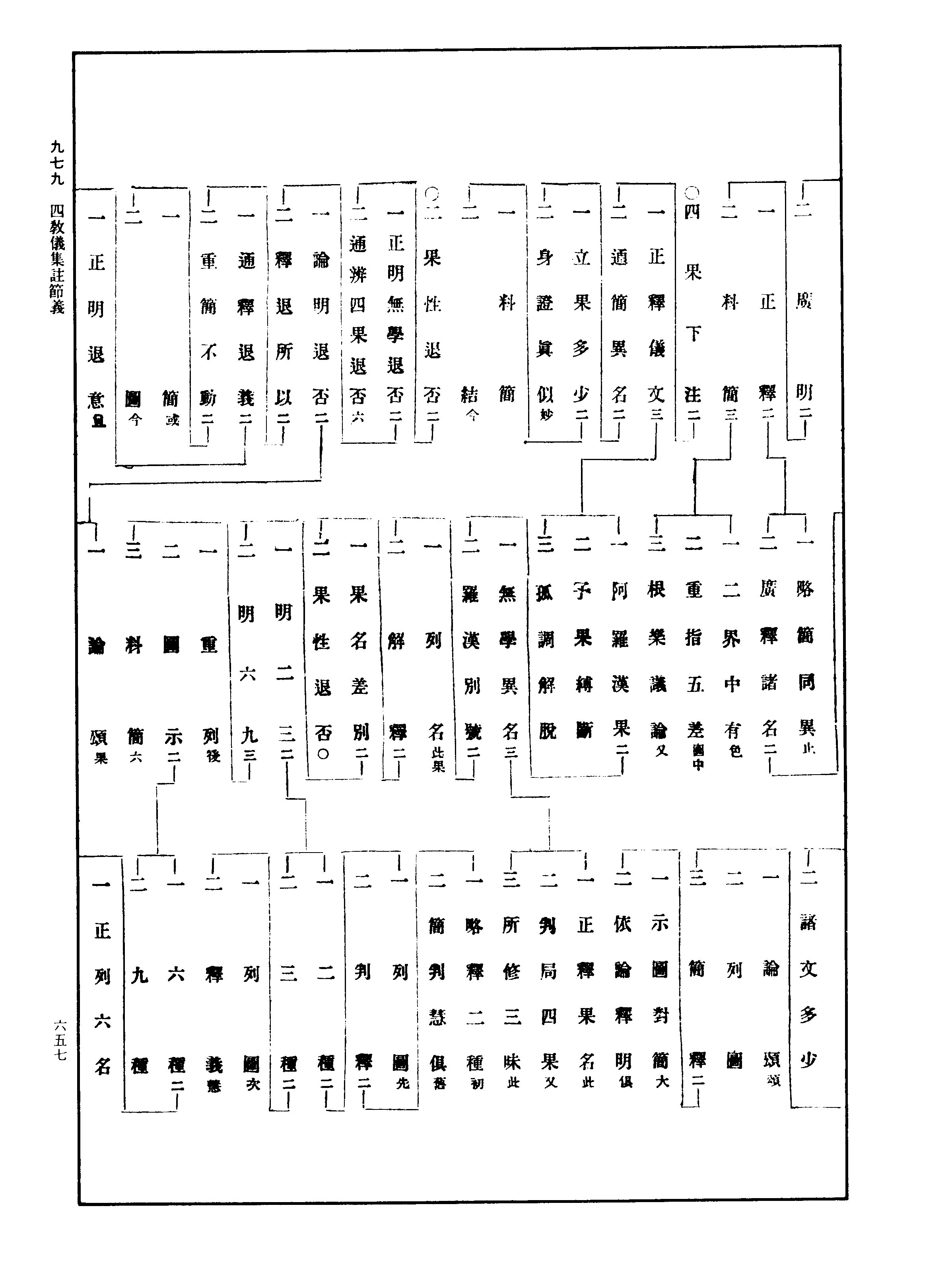

集注节科

耀僧定

** 一卷

* ○序

* 一序文

* 一标教门要道

* 二出著述所以

* 一诸家不当

* 二正出今解

* 一明教

* 二明观

* 三劝离言契證

* 二纪时

* ○华严时下注

* 一释本经品题

* 一释立题

* 二示品数

* 二破旧立名义

* 一名无本

* 二义有妨

* 一直斥

* 二示明

* 一明文通

* 二明义通

* ○现卢舍那注

* 一略示

* 二委释

* 一正释名义

* 一释翻译名

* 一出正翻

* 二破近译

* 二释现起义

* 一正明

* 二破显

* 一牒标谬计

* 二破谬显正

* 一引破

* 二释疑

* 三结示

* 二重示现相

* ○先照高山注

* 一正释

* 一约义引文

* 一引文示义

* 二随文释义

* 二二义相成

* 二破旧

* ○般若带二说圆

* 一示主意在圆

* 二明共不共部

* 一正明

* 一不共部

* 一正明不共

* 二兼用通意

* 二共部

* 一共二乘

* 二共菩萨

* 二图示

** 二卷

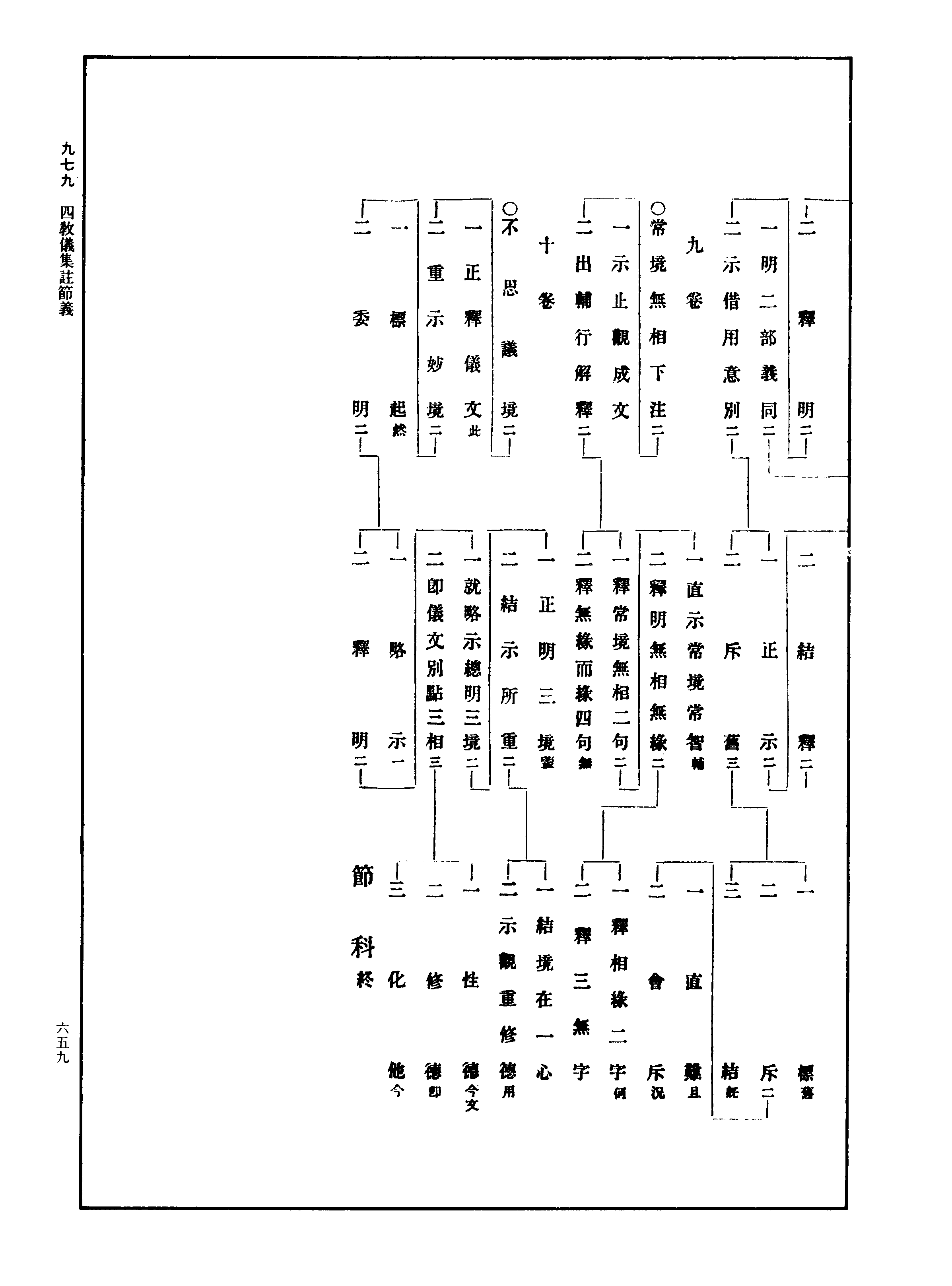

979-A¶ 第 655a 页 X57-0655.png

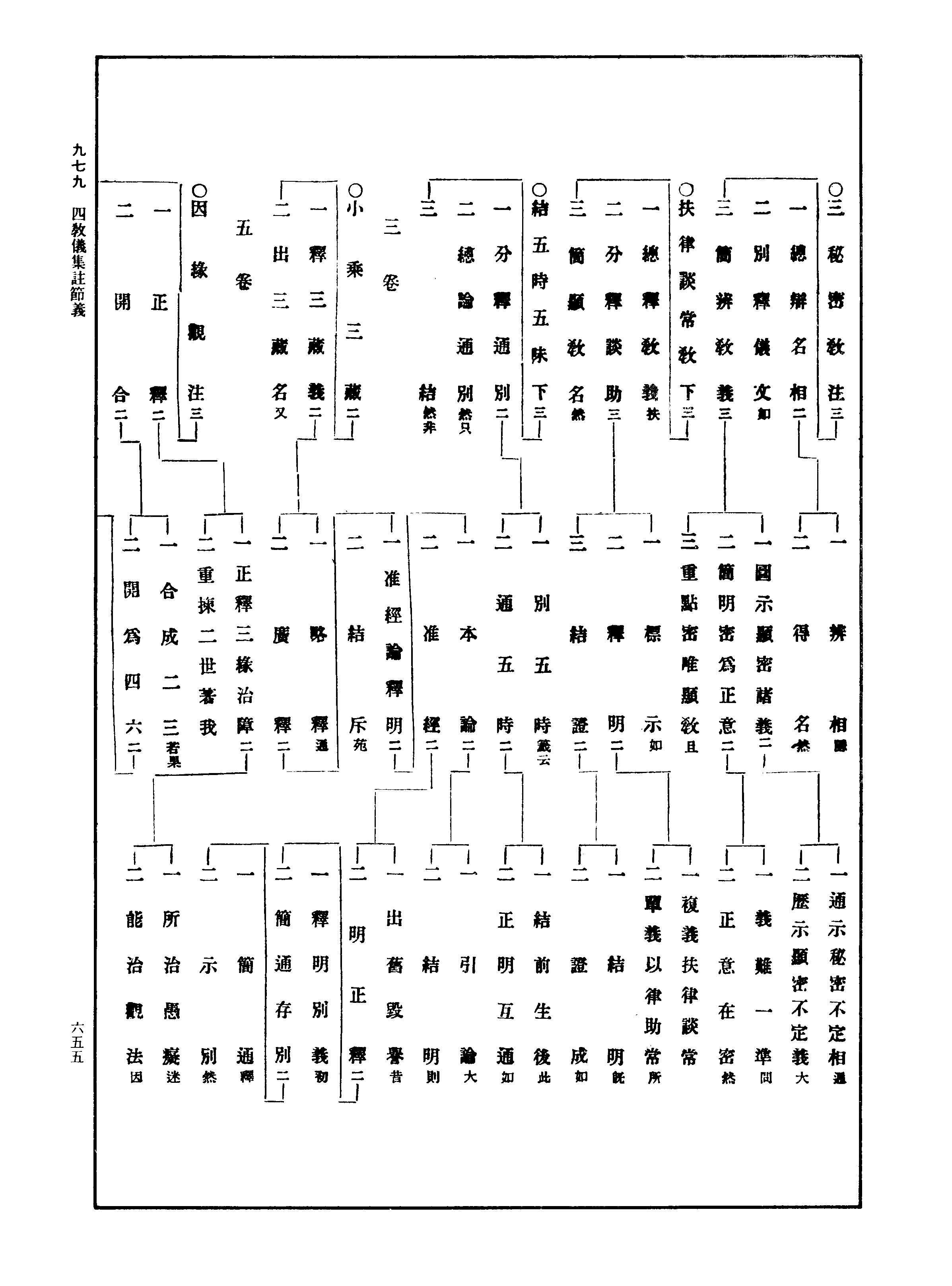

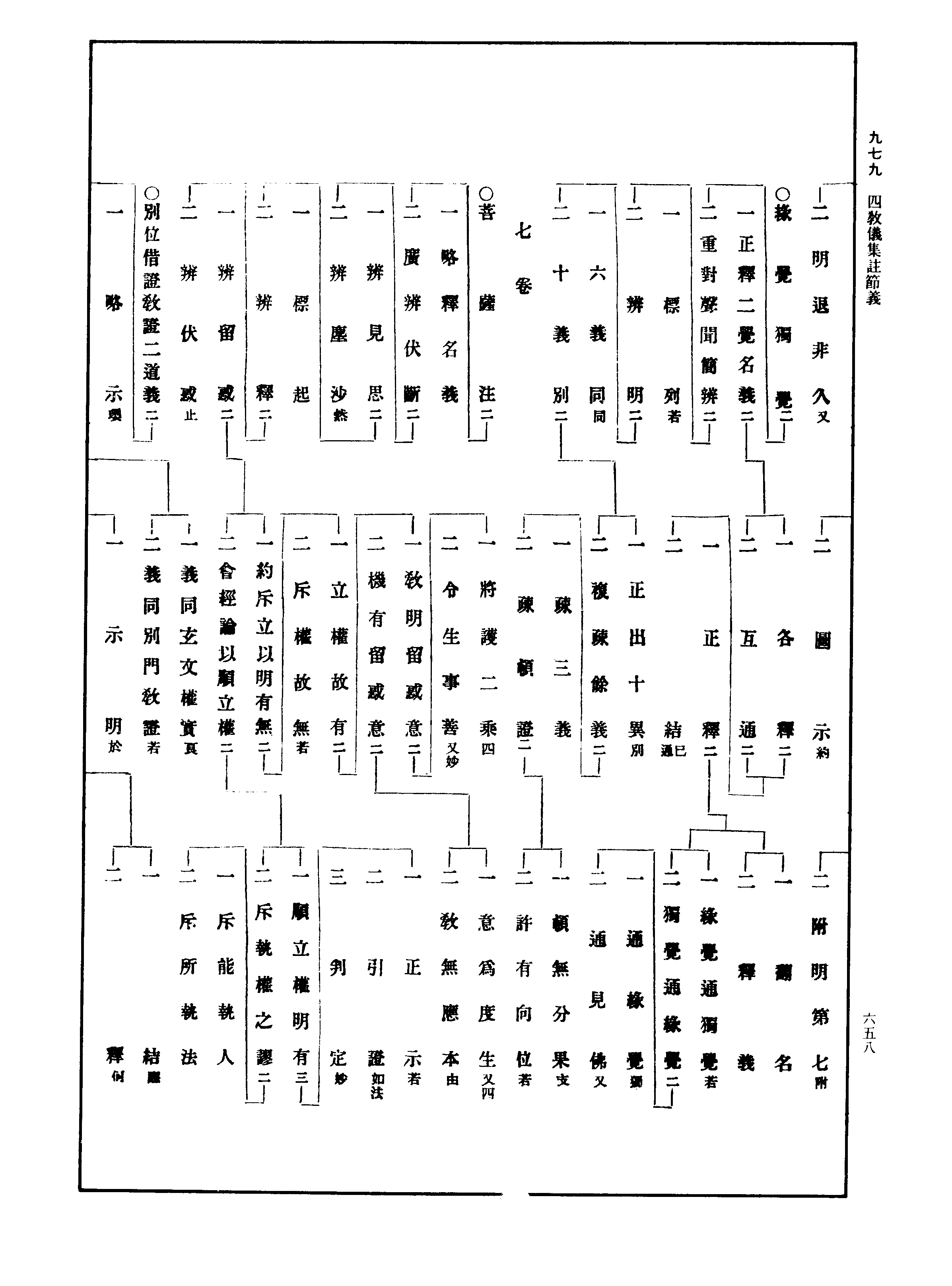

* ○三秘密教注

* 一总辩名相

* 一辨相

* 二得名

* 二别释仪文

* 三简辨教义

* 一图示显密诸义

* 一通示秘密不定相

* 二历示显密不定义

* 二简明密为正意

* 一义难一准

* 二正意在密

* 三重点密唯显教

* ○扶律谈常教下

* 一总释教义

* 二分释谈助

* 一标示

* 二释明

* 一复义扶律谈常

* 二单义以律助常

* 三结證

* 一结明

* 二證成

* 三简显教名

* ○结五时五味下

* 一分释通别

* 一别五时

* 二通五时

* 一结前生后

* 二正明互通

* 二总论通别

* 三结

** 三卷

* ○小乘三藏

* 一释三藏义

* 一略释

* 二广释

* 一准经论释明

* 一本论

* 一引论

* 二结明

* 二准经

* 一出旧毁誉

* 二明正释

* 一释明别义

* 二简通存别

* 一简通

* 二示别

* 二结斥

* 二出三藏名

** 五卷

* ○因缘观注

* 一正释

* 一正释三缘治障

* 一所治愚痴

* 二能治观法

* 二重拣二世著我

* 二开合

* 一合成二三

* 二开为四六

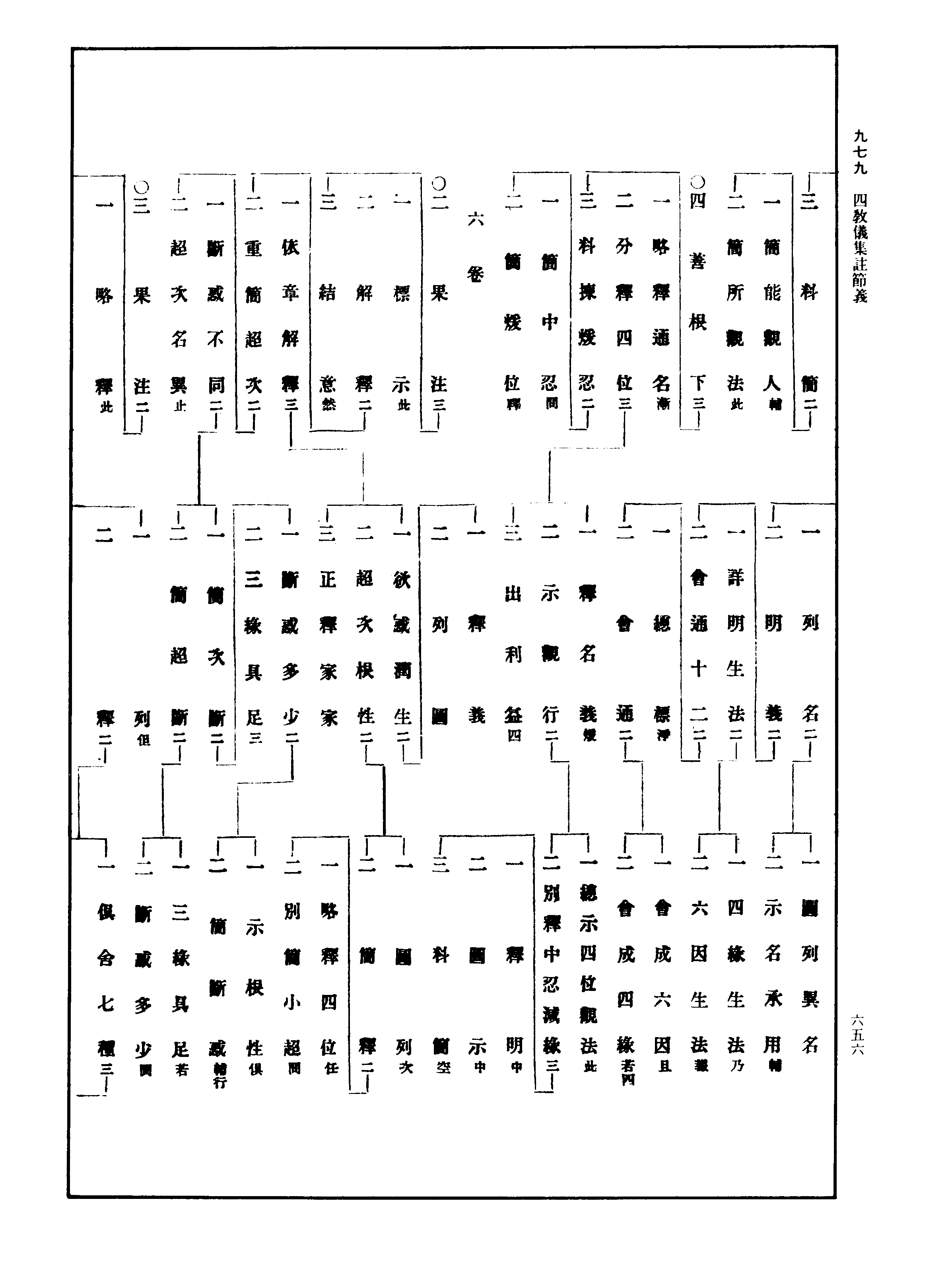

979-A¶ 第 656a 页 X57-0656.png

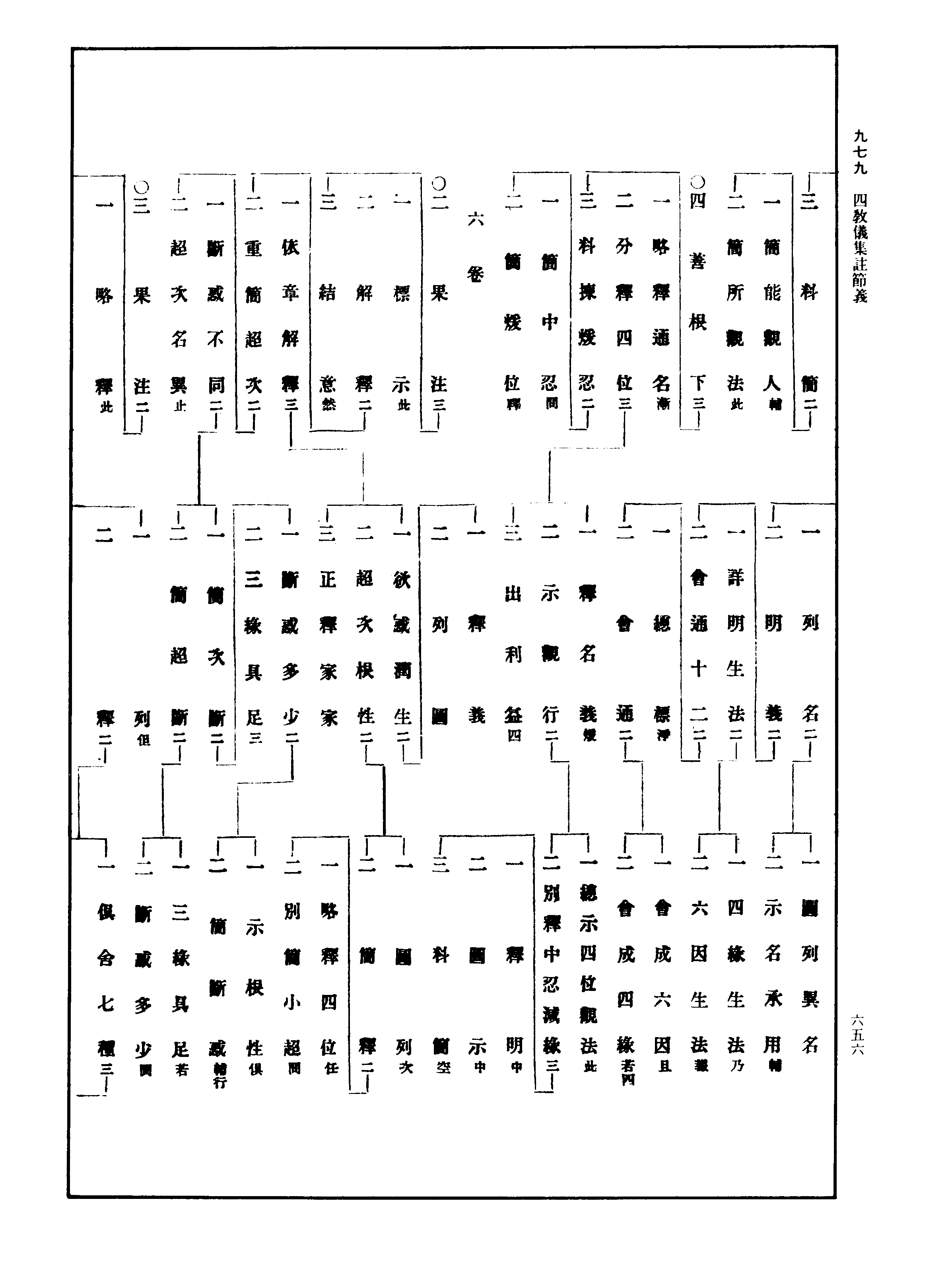

* 一列名

* 一图列异名

* 二示名承用

* 二明义

* 一详明生法

* 一四缘生法

* 二六因生法

* 二会通十二

* 一总标

* 二会通

* 一会成六因

* 二会成四缘

* 三料简

* 一简能观人

* 二简所观法

* ○四善根下

* 一略释通名

* 二分释四位

* 一释名义

* 二示观行

* 一总示四位观法

* 二别释中忍减缘

* 一释明

* 二图示

* 三料简

* 三出利益

* 三料简煖忍

* 一简中忍

* 二简煖位

** 六卷

* ○二果注

* 一标示

* 二解释

* 一依章解释

* 一欲惑润生

* 一释义

* 二列图

* 二超次根性

* 一图列

* 二简释

* 一略释四位

* 二别简小超

* 三正释家家

* 二重简超次

* 一断惑不同

* 一简次断

* 一断惑多少

* 一示根性

* 二简断惑

* 二三缘具足

* 二简超断

* 一三缘具足

* 二断惑多少

* 二超次名异

* 三结意

* ○三果注

* 一略释

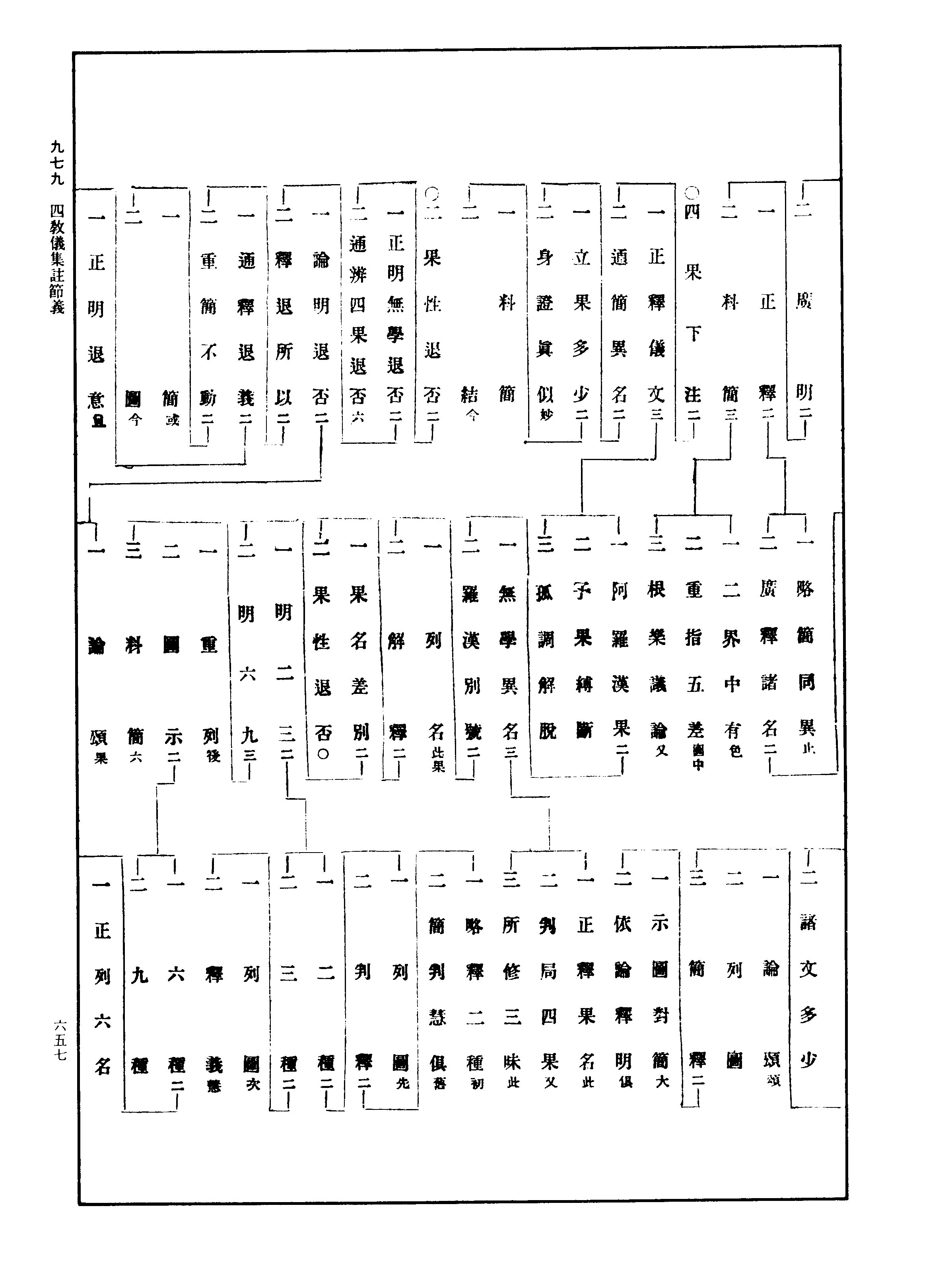

979-A¶ 第 657a 页 X57-0657.png

* 二广明

* 一正释

* 一略简同异

* 二广释诸名

* 一列

* 二释

* 一俱舍七种

* 一论颂

* 二列图

* 三简释

* 一示图对简

* 二依论释明

* 二诸文多少

* 二料简

* 一二界中有

* 二重指五差

* 三根乐议论

* ○四果下注

* 一正释仪文

* 一阿罗汉果

* 一无学异名

* 一正释果名

* 二判局四果

* 三所修三昧

* 二罗汉别号

* 一列名

* 二解释

* 一果名差别

* 一明二三

* 一二种

* 一列图

* 二判释

* 一略释二种

* 二简判慧俱

* 二三种

* 一列图

* 二释义

* 二明六九

* 一重列

* 二图示

* 一六种

* 一正列六名

979-A¶ 第 658a 页 X57-0658.png

* 二附明第七

* 二九种

* 三料简

* 二果性退否○

* 二子果缚断

* 三孤调解脱

* 二通简异名

* 一立果多少

* 一料简

* 二结

* 二身證真似

* ○二果性退否

* 一正明无学退否

* 一论明退否

* 一论颂

* 二图示

* 二释退所以

* 一通释退义

* 一正明退意

* 二明退非久

* 二重简不动

* 一简

* 二图

* 二通辨四果退否

* ○缘觉独觉

* 一正释二觉名义

* 一各释

* 一正释

* 一翻名

* 二释义

* 二结

* 二互通

* 一正释

* 一缘觉通独觉

* 二独觉通缘觉

* 一通缘觉

* 二通见佛

* 二结

* 二重对声闻简辨

* 一标列

* 二辨明

* 一六义同

* 二十义别

* 一正出十异

* 二复疏馀义

* 一疏三义

* 二疏顿證

* 一顿无分果

* 二许有向位

** 七卷

* ○菩萨注

* 一略释名义

* 二广辨伏断

* 一辨见思

* 一标起

* 二辨释

* 一辨留惑

* 一约斥立以明有无

* 一立权故有

* 一教明留惑意

* 一将护二乘

* 二令生事善

* 二机有留惑意

* 一意为度生

* 二教无应本

* 二斥权故无

* 二会经论以顺立权

* 一顺立权明有

* 一正示

* 二引證

* 三判定

* 二斥执权之谬

* 一斥能执人

* 二斥所执法

* 二辨伏惑

* 二辨尘沙

* ○别位借證教證二道义

* 一略示

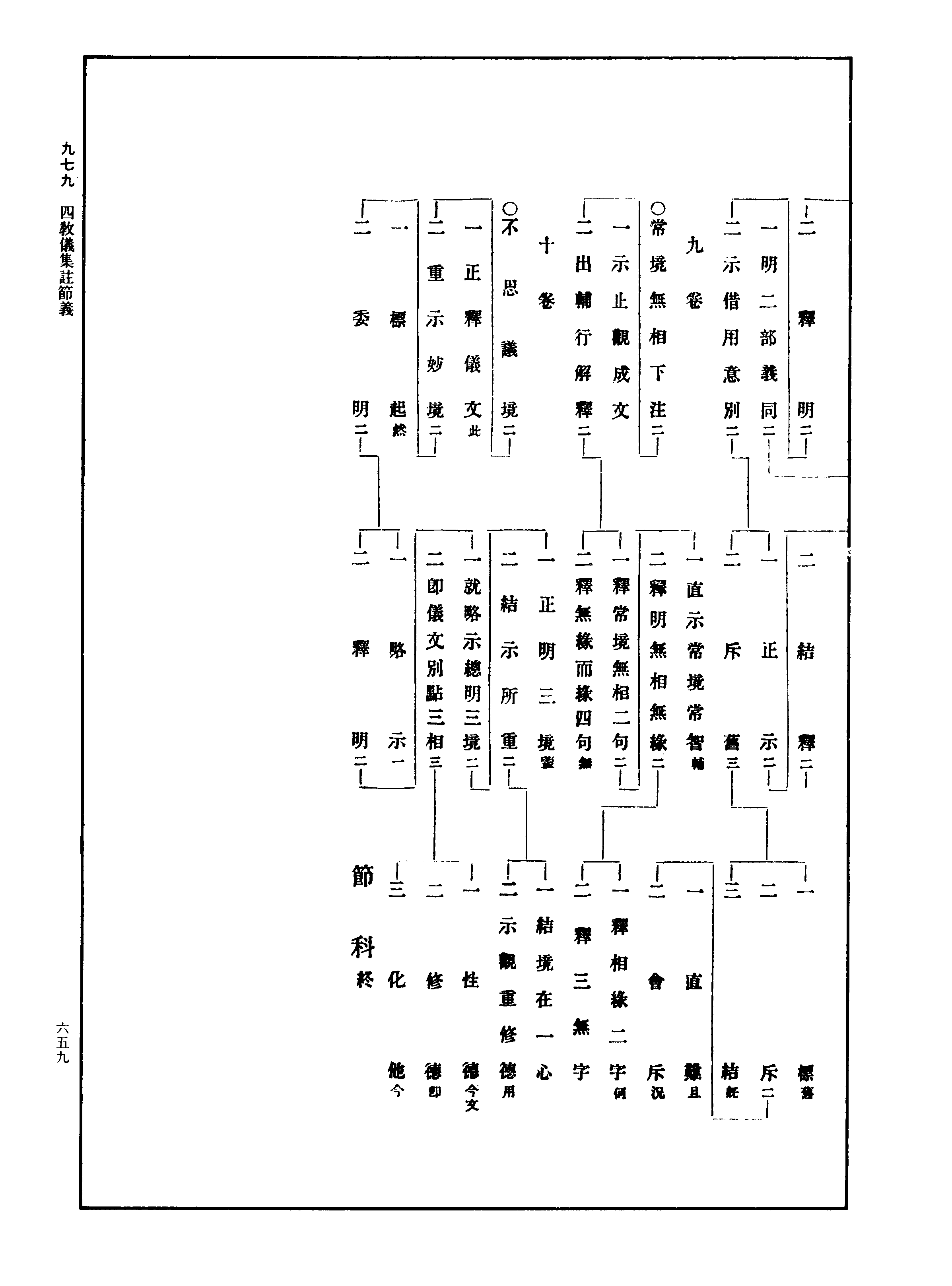

979-A¶ 第 659a 页 X57-0659.png

* 二释明

* 一明二部义同

* 一义同玄文权实

* 二义同别门教證

* 二示借用意别

* 一正示

* 一示明

* 二结释

* 一结

* 二释

* 二斥旧

* 一标

* 二斥

* 一直难

* 二会斥

* 三结

** 九卷

* ○常境无相下注

* 一示止观成文

* 二出辅行解释

* 一释常境无相二句

* 一直示常境常智

* 二释明无相无缘

* 一释相缘二字

* 二释三无字

* 二释无缘而缘四句

** 十卷

* ○不思议境

* 一正释仪文

* 二重示妙境

* 一标起

* 二委明

* 一略示

* 二释明

* 一就略示总明三境

* 一正明三境

* 二结示所重

* 一结境在一心

* 二示观重修德

* 二即仪文别点三相

* 一性德

* 二修德

* 三化他

节科

979-A¶ 第 660a 页 X57-0660.png

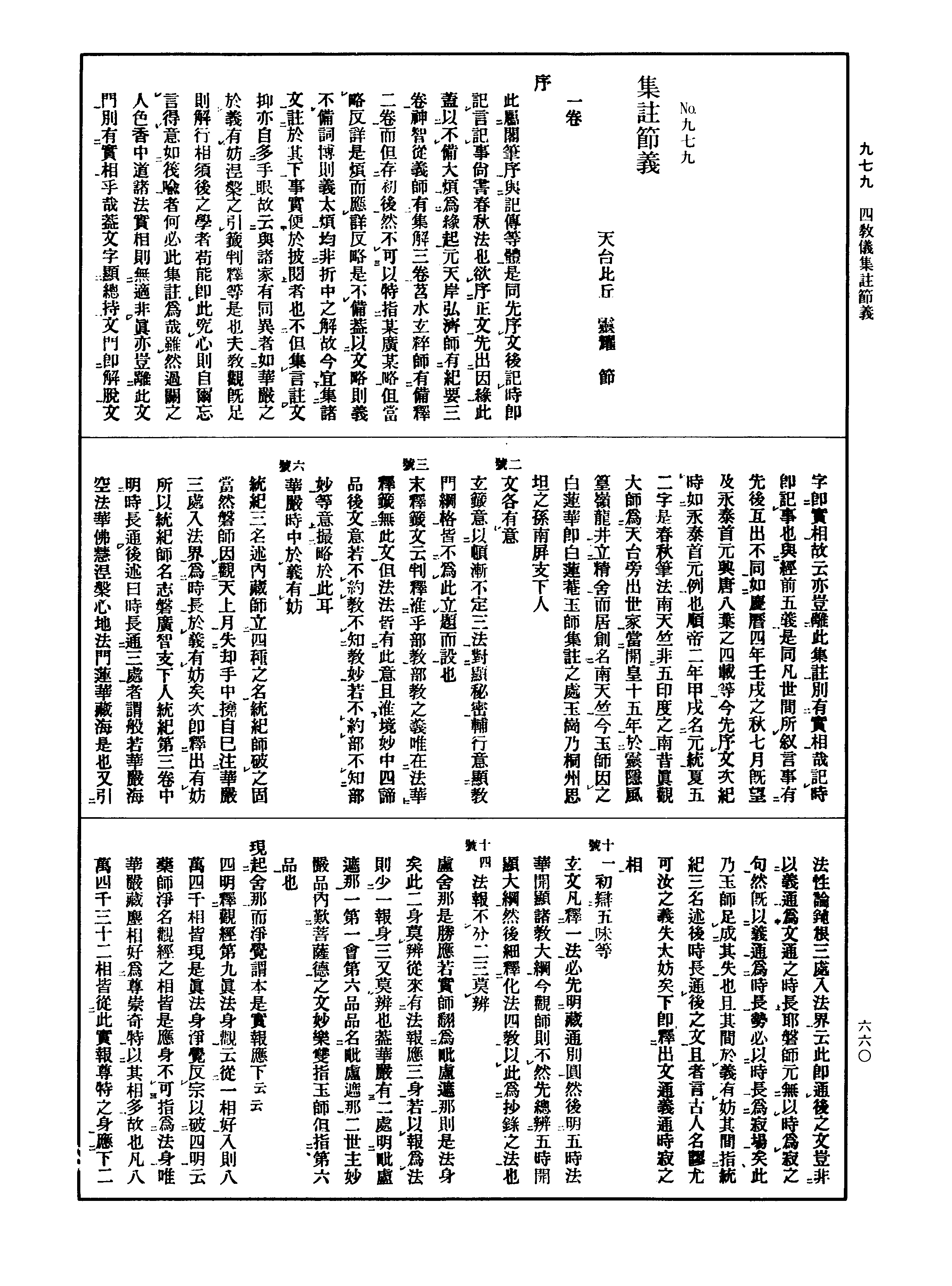

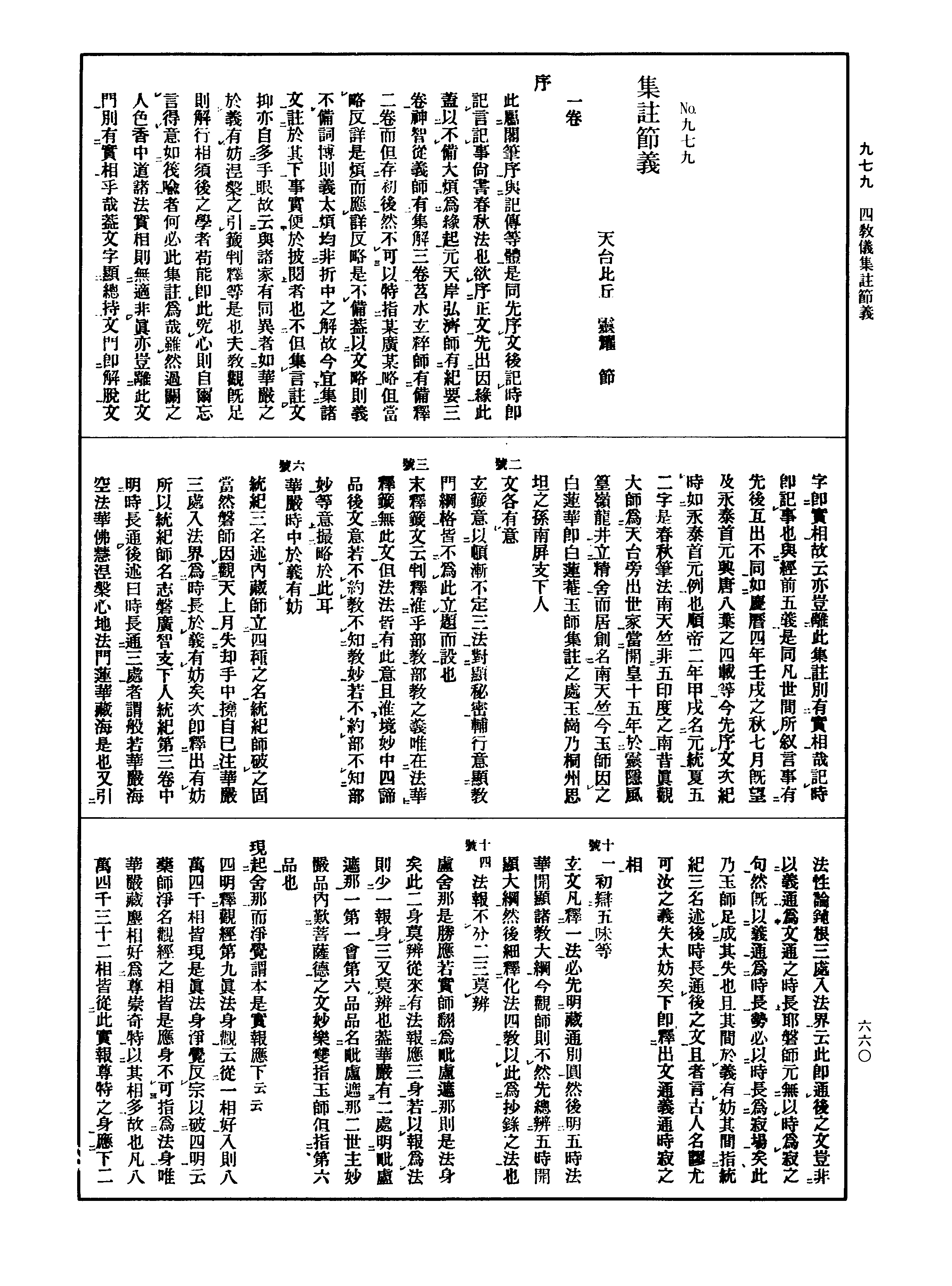

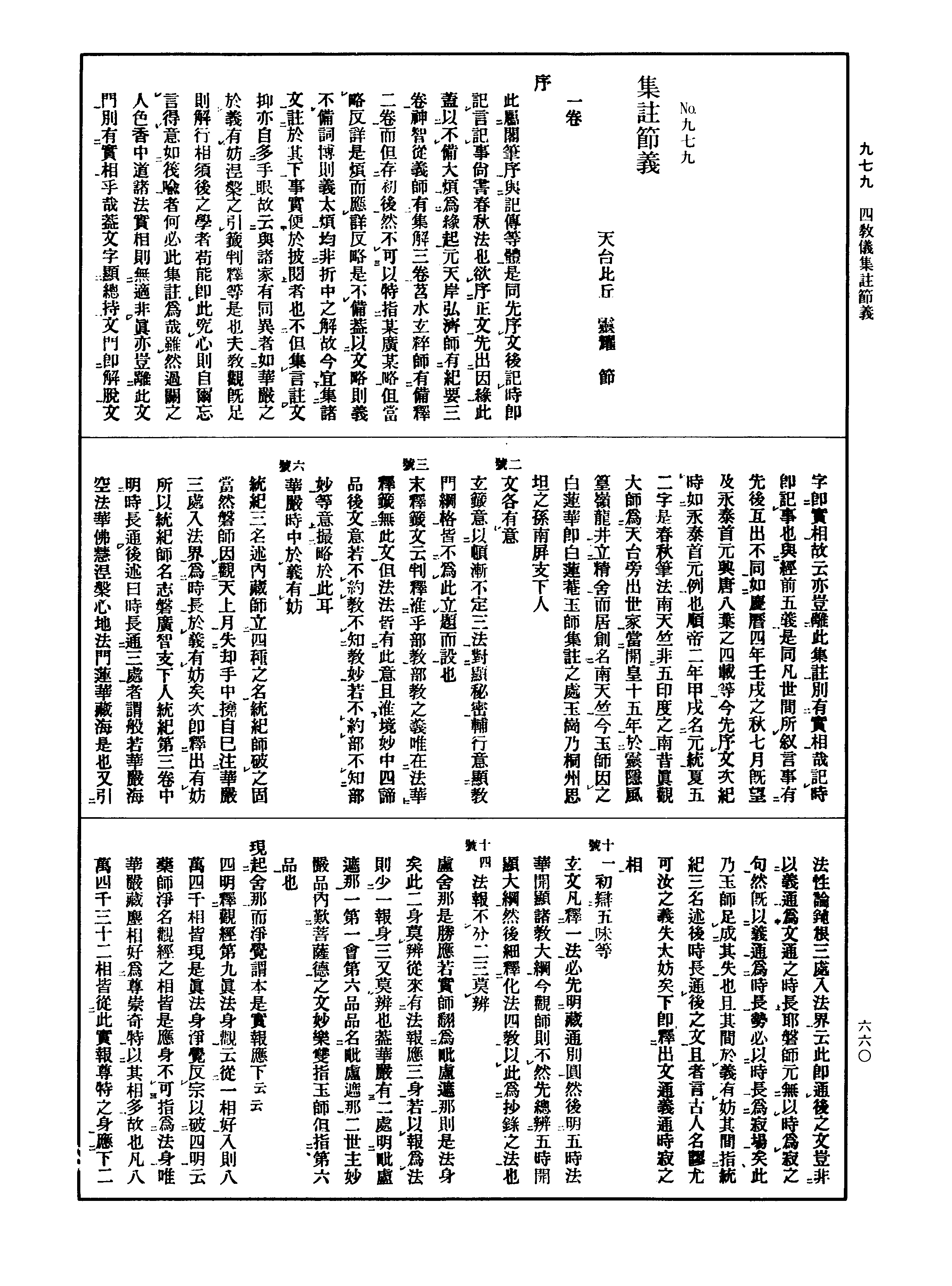

集注节义

天台比丘 灵耀 节

** 一卷

「序」

【此属阁笔序与记传等体是同先序文后记时即

记言记事尚书春秋法也欲序正文先出因缘此

盖以不备大烦为缘起元天岸弘济师有纪要三

卷神智从义师有集解三卷苕水玄粹师有备释

二卷而但存初后然不可以特指某广某略伹当

略反详是烦而应详反略是不备盖以文略则义

不备词博则义太烦均非折中之解故今宜集诸

文注于其下事实便于披阅者也不但集言注文

抑亦自多手眼故云与诸家有同异者如华严之

于义有妨涅槃之引签判释等是也夫教观既足

则解行相须后之学者苟能即此究心则自尔忘

言得意如筏喻者何必此集注为哉虽然过关之

人色香中道诸法实相则无适非真亦岂离此文

门别有实相乎哉盖文字显总持文门即解脱文

979-A¶ 第 660b 页 X57-0660.png

字即实相故云亦岂离此集注别有实相哉记时

即记事也与经前五义是同凡世间所叙言事有

先后互出不同如庆历四年壬戌之秋七月既望

及永泰首元兴唐八叶之四载等今先序文次纪

时如永泰首元例也顺帝二年甲戌名元统夏五

二字是春秋笔法南天竺非五印度之南昔真观

大师为天台旁出世家当开皇十五年于灵隐风

篁岭龙井立精舍而居创名南天竺今玉师因之

白莲华即白莲庵玉师集注之处玉岗乃桐州思

坦之孙南屏支下人。】

「文各有意。」

【玄签意以顿渐不定三法对显秘密辅行意显教

门纲格皆不为此立题而设也。】

「末释签文云判释准乎部教部教之义唯在法华。」

【释签无此文但法法皆有此意且准境妙中四谛

品后文意若不约教不知教妙若不约部不知部

妙等意撮略于此耳。】

「华严时中于义有妨。」

【统纪三名述内藏师立四种之名统纪师破之固

当然磐师因观天上月失却手中挠自巳注华严

三处入法界为时长于义有妨矣次即释出有妨

所以统纪师名志磐广智支下人统纪第三卷中

明时长通后述曰时长通三处者谓般若华严海

空法华佛慧涅槃心地法门莲华藏海是也又引

979-A¶ 第 660c 页 X57-0660.png

法性论钝根三处入法界云此即通后之文岂非

以义通为文通之时长耶磐师元无以时为寂之

句然既以义通为时长势必以时长为寂场矣此

乃玉师足成其失也且其间于义有妨其间指统

纪三名述后时长通后之文且者言古人名谬尤

可汝之义失大妨矣下即释出文通义通时寂之

相。】

「初辩五味等。」

【玄文凡释一法必先明藏通别圆然后明五时法

华开显诸教大纲今观师则不然先总辨五时开

显大纲然后细释化法四教以此为抄录之法也。】

「法报不分二三莫辨。」

【卢舍那是胜应若实师翻为毗卢遮那则是法身

矣此二身莫辨从来有法报应三身若以报为法

则少一报身三又莫辨也盖华严有二处明毗卢

遮那一第一会第六品品名毗卢遮那二世主妙

严品内叹菩萨德之文妙乐双指玉师但指第六

品也。】

「现起舍那而净觉谓本是实报应下。」

【四明释观经第九真法身观云从一相好入则八

万四千相皆现是真法身净觉反宗以破四明云

药师净名观经之相皆是应身不可指为法身唯

华严藏尘相好为尊崇奇特以其相多故也凡八

万四千三十二相皆从此实报尊特之身应下二

979-A¶ 第 661a 页 X57-0661.png

土应八万四千似方便应三十二似同居故今四

明破云汝执相多为奇特请问华严菩提树下三

十二相之身有此奇特相无此奇特相若谓是有

何言应下若言是无如何升须弥品云不离一切

上升须弥成奇特身耶此境本定身被别圆人故

见即是报何必指实报华台受职身哉下即断定

之曰盖指千百亿身中一身所说何得别指以为

奇特然若以相好尊特言之华严尚是下品尊特

二现言之尚兼别机当须现起方见不能即劣显

法如法华之微妙净法身具相三十二矣则净觉

应下之言有三违一违不离道树上升诸天二违

今家境木现身三违今释迦现卢舍那身之文。】

「旧谓今家合四为三。」

【统纪三卷五号云玄文合大山宝山为幽谷又初

列图中云妙玄合四为三故今破之及引深山幽

谷无不普照竟又注云玄文合大山宝山为幽谷

其文出此此又指经文合四为三矣故并破之。】

「四照引作三照图。」

【旧译华严性起品云譬如日出先照诸大山王次

照一切大山次照金刚宝山然后普照大地日不

作念我当先照高山但山有高下照有先后如来

亦尔成就法界智光先照菩萨次照缘觉后声闻

次决定善根众生然后普照一切众生准经应以

缘觉在前今依三车次第故先列声闻大地中开

979-A¶ 第 661b 页 X57-0661.png

出决定众生者此是事六度菩萨四弘誓愿为决

定六度为善根然未断惑且让二乘高出一类但

名众生而其心行巳大故不与一切悠悠同列虽

未断惑然同是鹿苑三乘故又牵入幽谷一照之

内一切众生通指十界之机未起愿行之人也。】

「小乘见乘白象贯日之精者。」

【普曜经明白象乃二十八宿中沸宿即鬼星形如

白象乃是东土南方第二座此星若出即天晓日

出星光与日光相连释迦乘此下生故见者如白

象贯日之精也。】

「人见尊特功由业识。」

【如起信中明事识体是见思相从外来业识体是

无明知同体现二乘巳断见思复有好大之心不

竟堕于无明之地则无明略有动意故业识用而

尊特见也。】

「盖一代教主意在圆。」

【若辅行云以下作二段初明不共部问既云主意

在圆辅行何得云傍用通正用别圆耶答若辅行

所说即释签明不共般若故云正用别圆又答所

以傍用通者因有新得旧得至此须通是故兼用

此皆部中用教意也不可将此以难主意在圆之

说。

二共部先标定此中有共二乘共菩萨先出二乘

共意般若于菩萨则成共说乃共菩萨于方等中

979-A¶ 第 661c 页 X57-0661.png

巳转成衍中人矣岂有至般若仍为事度留惑不

与共说哉故云则自然与之共说也三根解源据

七二谛中一俗随三真转也检妙玄七二谛文自

明。】

** 二卷

「秘密不定二教总论。」

【夫秘密不定二教横遍四时及当体所依二体且

置请问教依观起今此二教为依何等观起耶答

正以无定在难思之二观起今无定在难思之二

教盖由行人修空忽中修中忽假机既不定观复

难思如来对此等二机不得不另说此二教也。】

「以藏等四教为当体体以真中二理为所依体。」

【四教即教下之义真中即教下意玄签一上明秘

密不定二教不出前七而月堂谓以三密四门之

七为秘密不定当体体石坡云当以化仪之三化

法之四唯除秘密不定一教馀七为二教当体体

今师但言以藏等为当体体以真中为所依体直

截快当此亦与注家有同异处也。】

「次说大涅槃。」

【通论五时设化有具缺有无之别灯明迦叶大通

皆说法华巳即入灭今佛又说涅槃为二种人若

弥勒当来只龙华三会尚不说小而多宝佛既施

权巳不说法华而即泥曰如云惟有庖休不会权

也若大论中明须扇多佛更留化佛住世半劫说

979-A¶ 第 662a 页 X57-0662.png

法度生则法何广长缘何无尽而将来楼至佛与

日面佛皆朝出暮灭与物少缘犹有古然灯佛放

光一十二劫竟无识者总不说法诸佛出世岂必

定五时哉而注中云佛出净土不说涅槃亦非尽

理之谈也四明涅槃玄记云若约扶律为涅槃者

则唯秽土若约谈常为涅槃者则净秽皆说也。】

「重将般若淘汰入大涅槃。」

【智论九十三卷十三号空生闻法华一称佛名皆

成佛道而般若不退品中又有退不退之说故问

菩萨于法华得受记莂为复毕定不毕定以此證

法华之后更说般若淘汰也而结集经家结归前

分般若部内故在第四时耳。】

「扶律谈常以律助常。」

【此段作三科分先双标单复二十四号四行细注

以律助常意也六字是错书于此应移于第十行

常住也下文义俱足盖此处是标复门何得即注

此六字耶若说如来毕竟入于涅槃据四相品云

我之阎浮提示涅槃亦不毕竟入于涅槃梵行品

云定不毕竟入于涅槃又云终不又云实不约义

只应添一不字即足矣此复中既注清为扶律谈

常则下单中理应注清以律助常意也六字彼处

多六字有碍此处少六字义缺故也既扶律下乃

是结證初结二名次义例云乃是双證以涅槃为

寿證谈常非助不前是證助常文极清楚。】

979-A¶ 第 662b 页 X57-0662.png

「一生法界二生实相。」

【大经末结益文中如来说三乘同观因缘而四智

不同得菩提异四智者下中上上上下智观故得

声闻菩提中智观故得缘觉菩提上智观故得菩

萨菩提上上智观故得佛菩提此是通教共观因

缘而通前通后故四种不同也说是语时十千菩

萨得一生实相五千菩萨得二生法界章安云一

生二生只是断无明一品二品以通教一真含二

中佛果为别圆接出意也然亦不可毕定其属别

属圆但据断惑多少以分利钝故且属两教是则

以别圆二教判大经之文且尔分章须知法界实

相二理只一也。】

「若论方等亦通于前亦是其例者。」

【既鹿苑只一三岁小教尚云密说弹斥四教俱具

何况华严有别圆二教者耶二乘在座如聋若哑

具四可知故云何须更论亦是其例者可以例般

若涅槃皆具四明弹也即总结出意云既其一切

俱通岂可方等不通前后哉。】

** 三卷

「苑师以小乘为能别之言等。」

【谓不得亲近贪著小乘之三藏学者乃显尚有大

乘之三藏学者当亲近矣明知三藏不唯属小而

天台特名小乘有四失一滥涉大乘失二特违至

教失三大无三藏失四不定失其如华严玄谈第

979-A¶ 第 662c 页 X57-0662.png

二教藏所摄中乃云此师立义理致圆备此

文直至第十二行成真佛故皆玄谈成文唯有据

二字是玉师添入则以小乘为三藏不违至教不

滥大乘可知矣。】

「二乘理在正习外。」

【乃言偏真有教无理火宅内说三车初元非有及

至出宅亦何实證哉正灭尚非真三谛焉是方当

灭有处即断正习还无处名外外但露地而坐而

巳此正三藏有教而无理也。】

「佛说四念处则说五念处等。」

【此有两说论中明魔亦现作佛身为四众说五念

三十八品等而修罗不知是魔及闻佛说四念处

即谓佛前为诸天说五念今为我等说四谓佛心

有偏曲也二修罗好胜增加妄说也。】

「赡部翻秽树西洲翻牛货。」

【赡部翻秽据秋深叶落下污池水为名须知其果

甘美即当翻为无热树矣西洲依长阿含第十八

卷世纪经阎浮提洲品云西瞿耶尼有大树名斤

提广七十由旬高百由旬树上有石牛幢高一由

旬又以牛羊而为货易则知注云树下宝牛为货

易故含二义也。】

「三禅三灾经劫多少等。」

【凡感外灾必由内惑而劫有长短皆依三禅寿命

不同如火烧至初禅由梵王劫半命故也光音八

979-A¶ 第 663a 页 X57-0663.png

大劫寿故下七火后第八水淹遍净六十四劫故

风刮三禅须第六十四劫方刮也如辅行二十卷

中明又复小三灾只坏正报有情不坏依报无情

大三灾只坏器界不坏众生须待各生上定或徙

他方七日方出若有一蚁子有情在世七日不出

又复三灾坏器界由正报中寿命亦据极长者而

言不论梵民少净等寿也祗如一家之中有福德

为主主者既没则栋挠屋坏长者出后火宅延烧

一理也。】

「诸天初生。」

【诸天皆从父母膝上生或于父母卧处生若于女

天膝卧处生只一父一母若于男天膝上卧处生

则一父而诸天女皆是其母天初生时饮食即分

上中下异或作白青赤等是也又诸天初生时亦

知从何处来生此后受乐极遂都忘之如地狱三

念受苦即忘一般。】

** 四卷

「正报之色是清净色。」

【止观还约欲界身例如欲界净色在诸根上有见

闻之用者是也楞严云根元目为清净四天。】

「四禅支林。」

【具禅波罗蜜止观略明四禅发八触十功德五支

相状乍得初禅如初开宝藏是觉是喜等又四禅

皆以一心为定体而一心别相转明华严钞三十

979-A¶ 第 663b 页 X57-0663.png

五之二云初禅离欲界生欢喜身心倚息倚美也

乃轻安之相又三禅之乐如纯土山在一大池内

内亦池外亦池乐遍身受。】

「灭三种色。」

【即大品过一切色相离可对相无种种相之三色

而华严疏钞三十五卷之二第三地菩萨修四空

定云超一切法想灭可对想不念种种想五十五

起疏钞引论备释云亦即俱舍明五蕴中辨粗细

门等今文云一可见可对色等乃大论二十

一卷之文。】

「无色界色各计不同。」

【大经梵行品念戒云虽无形色而可护持疏云或

者以为无作之戒然而小藏三宗各计不同一僧

祇部谓无作戒无色但有心乃心聚二萨婆多谓

无作是色即数人所用有无教假色乃色聚舍利

弗阿毗昙亦云无色有色三昙无德部成论所用

云无作是非色非心即非色非心聚是不相应行

所摄虽复三家各计不同正义要以无色有色为

正如涅槃中世尊灭后无色界天泪下如雨况无

色成就细烦恼尚有八苦则虽无粗色而有细色

明矣故下即引楞严经文以證成无色有色。】

「人师尚不许引色无想天况总引四禅。」

【辅行二十五卷云立世云非如四色及以三空故

名非想非无想天及无心定名非非想人师尚不

979-A¶ 第 663c 页 X57-0663.png

许引色无想天况立世总引四禅。】

「如疮如痈如病等。」

【此是内弟子用慧观以观三界皆无常苦空不净

为四圣种复观四空如疮如痈等为对治法以生

厌心易出三界名八圣种非住四空人肯观之为

疮痈也盖内弟子与外人同修禅定而用心各别

外人用六行观厌下忻上如屈步虫至颠而止内

人以理观视为无常不净则虽历诸定而不耽著

直出生死者也如辅行二十五明八圣种十烦恼

云。】

「如去不如去等。」

【涅槃三十五卷憍陈如品破富那外道中文初明

如去不如去等合成六十二见并是身是命身异

命异合为六十二见是身是命属常见身异命异

属断见。】

「问何故身边唯在苦耶等。」

【此半纸正释明四谛下增减不同具如止观破见

思遍中之文而今文中多有缺略初何故身边唯

在苦此下少而不在集灭耶句答中先约起答云

此见依身又见苦断故约断答问戒取何故

唯在苦道下少而不在集灭句末行集灭异此答

前何故身边唯苦而不在集灭之问十六号初行

集灭非道句是答前戒取唯苦道而不在集灭问

又复戒取在于苦道二谛下是约断答明以前云

979-A¶ 第 664a 页 X57-0664.png

唯彼所起只约起而未约断故也。】

「思惑如十里水。」

【思惑亦云如十里水者以有八十一品重数不一

故也又云如毛一渧者以正三毒不横起狂澜重

虑缘真势在必破而甚易故如一渧水水池喻经

明。】

「四正勤。」

【此中所列四正勤与华严同华严疏钞三十五卷

明第四地菩萨修三十七品亦先明未巳恶灭后

明未巳善生。】

** 五卷

「念佛互有存没。」

【此只拣念佛存没一端初明没念佛问凡修行人

禅定中必有境界或师子虎狼来吞或身入水火

大山等逼迫行人障之不得修定既有此障全赖

念佛三昧功德治之今不立念佛倘然障起何观

以对治之耶答开三因缘中二世代界方便替出

界方便以代念佛三昧破境界逼迫障以念佛与

界方便同治逼迫障故也然则虽没念佛而逼迫

障仍破不碍禅定者也又四念处下明存念佛三

昧问界方便巳破逼迫矣倘又立念佛则界方便

置于何地耶答将二世仍归因缘界方便自对著

我念佛自对逼迫障初无妨碍也文中云五度门

六度门者五观治五障即六度度六蔽一理也。】

979-A¶ 第 664b 页 X57-0664.png

「列图如共因者。」

【上一名是大论所立左一名是俱舍所立右一名

是成论所立如品𠁼列者便于会通故也二相应

因下注依论应云心以心数法共相应故名相应

因此句是心王作主率彼心数为伴共成事法也

次多一心字应云心数法以心相应为因为相应

因此句心数法作主反去率彼心王同巳作事成

相应因如昭公时刘子以王猛居皇入于王城之

以字也盖此相应因凡成一事决无不相应而能

成就者理之必然故成论不立不对耳○共因出

大论俱有出俱舍依因出成论名共生因乃各共

生因○自种因种即种子之种字依论应云过去

善种与现在善法为因上三个法字皆是种字于

义方明遍因乃利钝等使凡有为事法成就皆此

利钝使之亦遍诸法之中故成论不立不对不可

妄有异论也○增上缘别无有法但他人所作诸

事我不去障碍于他即为增上如人事成八九因

缘皆偶忽一障起即不得成故但无障处即增上

缘也。】

「释因缘生法。」

【大论三十五卷十一号去广明因缘明因缘巳即

论因缘生法文甚广长今岗师略撮要义注此意

在令人染指知味明六因四缘生法之旨而巳故

不尽引天溪老人备简中委录好博者检之可知。】

979-A¶ 第 664c 页 X57-0664.png

「乃至云复次下明生法先明四缘生法。」

【诸馀心数不相应行及色从二缘生者初数字是

衍文诸馀二字对色不相应说盖与色不相应即

类于心矣○馀有为法劣故馀字是衍文。】

「报生心心数法从五因生下是明六因生法。」

【除遍因者报生是五阴实法未论起利钝诸惑故

也○无漏心心数法从三因生无漏上少一初字

此指初果夫无漏须相应因者如通菩萨于七宝

树下得一念相应慧方成佛初果上下八谛十六

行八忍八智共得力故能一刹那见理是须共因

虽修无漏若遇违缘即难入道故须无碍为增上

缘也。】

「十二秪是四六而巳。」

【下释明开十二为四六先以十二对六因若四缘

以下对四缘无明行即同类一也行必四相即俱

有二也四相者生住异灭耳共行共感即共因三

也招识等异熟即异熟因四也遍行五也此中少

一相应因者凡一切事法中必有心心数法相应

故不别立如四缘中但对因缘增上二种其次第

缘缘该在其中亦不必别立别对也。】

「中忍三十一周减缘行。」

【减缘减行名义如文可解再推须上下遍观分减

之意只是小乘钝根先须遍观三界苦集逆境心

生厌恶复观道灭心生忻羡苦乐之境一一备尝

979-A¶ 第 665a 页 X57-0665.png

则忻厌之心亲切故知此等三十二行之心缘心

谛理较之悠悠凡夫妄想六乱虽胜三分然犹是

有为有漏之心特借此以息恶忘耳今恶妄既息

此等有为之心亦不可留故从后渐渐减去至三

十一周则减之将尽惟有最初苦下一行断此一

行须用两心初心用工断处名忍后心断巳名智

即得引入见道位也此二刹那即下三十二号中

料简伹作二心观于一行之忍智二心也由此修

行断四谛下惑时一一有忍智二心之因故至见

道妄心一断时上下四谛一一皆发忍智二果推

因知果验果知因世出世事未有无因之果者也

但在修时何等艰难肯綮若至果成一发一切莫

不自在此亦九日滩头坐一日过九滩之意也又

复应知中忍上下三十一周减缘行其实只在欲

界凡夫身中定内工夫非劳身仆仆上下纷驰之

谓也。】

** 六卷

「罗汉待时及缘具入道。」

【大经会疏三十三卷云比丘众缘不具不得入涅

槃如佛在舍卫国时有一比丘从阿难求办四事

庄严佛令阿难办与即得入道盖以所须缺乏则

妨乱其心故不得入也。】

「馀三谛见随修断乃是钝根。」

【如教行录四明大师答日本难明彼问璎珞经舍

979-A¶ 第 665b 页 X57-0665.png

利弗六住犹退起大邪见为复属在何教六住答

别六住耳然别教初住巳断见尽云何六住更起

邪见如娑沙初住只断二十八使馀六十使修道

断别人至七住方尽见思与藏通极果同级今只

六住则思既未尽见亦馀残故至六住犹有退见

也。】

「二果断欲界九品思前六品。」

【楞伽三卷集法品明须陀洹人三等不同下根七

生断欲惑中根三生或五生断上根即此生断若

上根者不唯断欲惑九品并断上惑得罗汉果也。】

「天三人二天二人一者。」

【欲天一生断惑些些是一生然后生到人间一次

不算又生至天上断惑为二生次至人间不算又

生至天上断惑尽名第三生是为天三生之不等

家家也若二生者生在天上断惑是一生次至人

间一次不算又生至天上断惑尽名二生天不等

家家则三生家家并人间共五生二生家家并人

间共三生也。】

「备九种根性。」

【天平等家家天不等家家人平等家家人不等家

家共四位并后五为九种家家之名虽一而天人

多少灼有四种不同也。】

「七种般。」

【大经会本三十三卷迦叶品明恒河七人列云一

979-A¶ 第 665c 页 X57-0665.png

中般二受身三行般四无行般五上流般六现般

七无色般止观大论中列与大经同以大论是一

家宗骨故。】

「色界十八天全超图内。」

【大经三十三卷云是四禅中复有二种乐三昧者

入无色界乐智慧者入五净居有五阶差别谓下

中上上胜上极修五种夹熏禅以两无满心夹一

有漏心熏此一念有漏亦成无漏共十五无漏心

成方圆色究竟禅也。】

「列次小异。」

【此处即应列第十七号前半纸图然后依论解释

则文义俱清。】

「俱舍后有九种。」

【此中先应列十七号后半纸图列巳方出多少等

相盖此一段文与下图乃至毗昙一万二千九百

六十般皆是诸文多少一科中事不可隔断而明

故也良由刻经人惟图板纸之便故前后隔列耳。】

「图引五差等。」

【此乃重简前文之馀义五差指第十五纸所列无

烦无热五净居禅又乐议论者指十五号后半纸

图下杂修一种。】

「罗汉别号多种。」

【良由最初于凡夫地中发心修习根有千殊故初

果之后有超次各九根性二果后有一万二千九

979-A¶ 第 666a 页 X57-0666.png

百六十种般今至四果法尔有二三六九无学果

性退与不退差别也。】

「慧解脱缘空直入。」

【问慧人缘空直入何故又联九想等事禅耶依大

论九想乃是得解观以九不净观为缘开四念处

四念处为缘开三十七品三十七品为缘开涅槃

门则仍是缘理直入之慧解脱人也。】

「四从种性退五从果非先。」

【非先二字乃总颂前性退果退二种盖四从种性

退乃是练入根性方有退非先种性有退也五从

果退亦是练入之果方退非先种性有退也此非

先二字上应足一先字其义方明如约性明先非

先以论退不退则先性不退练入非先种性有退

如第二十七号后半纸上边一图是若约果明先

非先论退不退则先性不退惟从退练入四位及

退一位论退二十七号后半纸下边一图是也须

知二十七号四图皆应列在二十六号第七行取

柝玄意略注下方明前二图上一是四从种性退

之图下一是五从果退之图只非先二字语意难

明故又列后半纸二图上一图是四从种性退非

先下一图是五从果非先此中具足应云约先非

先以论退不退先种性即先天根本故不退非先

乃今生学知工夫故有退又非先有退二句非论

文乃是复疏上二句义不动尽智后四句论颂在

979-A¶ 第 666b 页 X57-0666.png

十句之前者玉师录前文以足成退不退之义耳。】

「或是无学一道所成者。」

【或是本断超人初依有漏智断上八地思至十六

心满即超至无学不从二三果资加修而入者名

一道若内弟子必学无学二道而入者故坚固无

退也。】

「然前五种未必全退等。」

【应接前二十六号四句分别下方清盖此文俱是

释明无学有退所以故不可隔断只因刻经者唯

图纸便将二十七号一图间于其中故使前后皆

不联络清楚耳后有重刻之缘必当起而正之亦

学人一大补也。】

「前时不时皆有慧俱并图。」

【正简不动罗汉不退之所以良由前巳释明五种

有退之意故今简第六不退之意问前云慧脱有

退今不动既亦有慧解脱人则不动亦宜并有退

矣何故练性俱不退耶答前五中慧解脱人何曾

必退但有漏智遇违缘方论果退耳若五位慧人

无漏智亦不退矣岂有不动慧人尚论退哉此断

定不动不退之文也又复应知无学总论退否者

要显因中苟以有漏有为心则差之毫𨤲至果犹

不坚固虽至无学或入住护不能不退矣况学位

中耶如政逮之坏前任所谓与虾蟆料理科蚪时

事则履霜坚冰之戒发心者不可不慎厥初矣。】

979-A¶ 第 666c 页 X57-0666.png

** 七卷

「岂以会二还归阿含。」

【迦栴延等是斥能执人论岂以会二是斥所执权

法当知在鹿苑权说故有不断惑水牛菩萨今方

等般若巳成衍中人况经法华开显无非露地白

牛矣汝何得仍执十二年前之权说以造论明阿

含必有不断惑菩萨耶若是则法华开显之后仍

同十二年前矣。】

「六十数中第五十二名阿僧祇。」

【解脱经有六十数从一至十十十为百十百为千

乃至第六十数名阿僧伽彼中失去八数故指六

十阿僧伽为五十二数耳然僧伽名无数时者数

目元有今言无数者显数之不可数耳。】

「从此常离女身下。」

【应云妙玄四教义勾断释签三应移在十六行初

盖释五障文元在释签三故又此离五得五之文

如大经四卷中明。】

「劬嫔分阎浮提七分息诤者。」

【长阿含五卷释迦夙为慈悲王大臣之子名为大

典尊次补父相时大王有六刹利王典尊为分阎

浮提水土等作七分封六刹利及大王为七大国

典尊后与梵童共语梵童嫌其身臭遂出家修道

生梵天上。

通教明因缘即空句是今家影傍大论也无生四真

979-A¶ 第 667a 页 X57-0667.png

谛句是影傍大经也四教莫不皆先提此宗本则

知初列阿含月灯二经有名无体非正承用矣。

当教共位出大品第五十七灯炬深奥品大论七十

五卷委明通十地行相。】

「三四地不出观断见。」

【止观问何故三四地共断见耶今言借别显通义

耳别见义长论三四地通见义短论不出观又别

虽初地断惑既言借别名通则但成通教中意故

三四地皆不出观须知三地是断见初四是断见

后如藏教忍智二心也况不出观三字迥非名相

事义正明修观人只一刹那内顿断八十八使也

良由通教机杂别位义长故云三四地其实如世

第一后心一刹那引入见道位名不出观耳。】

「大品初地焦炷。」

【大论七十五卷释灯炬深奥品明不初心得菩提

不后心得菩提如不初心焦炷不后心焦炷及出

通教十地。】

「楞伽三种意生身。」

【四卷明入三昧乐意生身是通教真空义入别十

住觉法自性意生身明建立佛法是别教出假义

入十行种类俱生无作意生身明佛知见是圆中

义入十回向。】

「三根解源。」

【如非漏非无漏一句本是通真而有但不但二解

979-A¶ 第 667b 页 X57-0667.png

不同即二中接一真也一切法趣本是圆中而有

真但二解不同即是圆入真但也空不空一句本

是别但而有通人取解即成别入通又有圆人取

解即别被圆中接也。】

** 八卷

「本业璎珞。」

【璎珞有二种菩萨璎珞二十卷本业璎珞二卷为

华严结经。】

「教證二道。」

【此文先示别义今家四教藏通二教教證俱权圆

教教證俱实义皆可知独别教地前为权登地为

实于义难明故借地论教證权实以释明之但地

论约行约说两种俱论权实今家借用约行分权

实地前为权登地为实约说则地前登地皆权无

实但成三义旧有不知者约说亦论权实故今引

示并破之也。】

「若说十地巳證之法彼为实證安可约彼立别

说證。」

【签云若说十地巳證之法即證道也地论不分圆

别故约说十地之法为真实为證道今既圆别分

途则说十地之教自属教道方便所谓有教无人

也岂可仍依地论不分之说明今巳分之说亦立

说地上之法为證道真实耶故今借用说边皆属

教道权法只成三义也。】

979-A¶ 第 667c 页 X57-0667.png

「常住三宝。」

【大经戒圣行初明归依三宝四谛是法宝能證四

识是佛宝能修四谛是僧宝别圆诠中道应本不

同藏通齐业齐缘故曰常住三宝三宝即三德也。】

「十信。」

【璎珞但列其名今依楞严圆义以释别信。】

「三品尘沙。」

【四念处云十住断上品尘沙十行断中品十向断

下品。】

「约行教證四字。」

【约义应在十行末此标二字之后盖依体起用下

正释教證同时不定义故也。】

「图。」

【应与前图同列。】

「正观中道为慧眼。」

【问慧眼于十住修空时得今何云正观中道耶盖

别人本期在中道但十向中方得正观今住内云

正观者远所期耳。】

「非如非非相名真实行。」

【华严疏钞十九劵以十度配十行第十以智度配

真实行初言行不虚名真实行又称二谛故彼经

云二谛非如非相非非相故名真实行须知如是

真谛非如是俗谛今十行满位但中近显故双非

空有别彰一真中实耳。】

979-A¶ 第 668a 页 X57-0668.png

「各附彼教而为相状。」

【十行中生灭附藏教以为相状乃至无作附圆为

相状即云附圆则能附之但中岂可全同所附之

圆中耶。】

「不可以实难权以他妨自。」

【既十向实道方修圆中何故十行即能说无作而

云附圆非但耶此以实难权也既十行巳说无作

化他矣何故至十向自行位方修中道耶岂十向

自行反不如十行化他耶此为以他妨自。】

「以无想心。」

【想字是相字以字作凭准义解释盖十向初心必

依凭无生死涅槃二边相之心而修行之也若二

地初则云以正无相此乃实證中道破无明显法

性也今但凭之而行而巳须知今是依凭工夫后

是实證受用。】

「百界分身作佛。」

【现身之本由得中道法界无碍身云法性一显尽

法界是一佛全体乃至妙觉亦只完得此遍一切

处之法性而巳非初见少故只百界分身后见多

故万亿界分身教门中且约工夫深浅以明百千

万亿耳。】

「舍三界名不动。」

【又云第八地中能舍藏须知藏是能牵三界生死

之惑三界是所牵生死之处二舍之义只一也良

979-A¶ 第 668b 页 X57-0668.png

由四种识中至八地方息生灭藏识转成异熟识

妙觉息异熟识转成持业识至圆妙觉方息持业

识转成白净识也。】

「辩纵横者。」

【圆别八法只教观二道为要耳故前引教證以明

教今约纵横以辨观解行既与圆异八法宛二可

知。】

「此释圆名四字。」

【是玉师集注断词不同作细注于仪文之下如十

一行此释圆法四字亦然。】

** 九卷

「理有事故庆人事有理故庆巳。」

【法华云或说巳事或说他事佛界为巳事九界为

他事今九在事然事即理其理本具九界之事故

庆九界在事之人皆即佛界为庆人我今虽解犹

与众生同在九界之事而此九界既全是佛界之

理故自庆又实有权故能化他为庆人权即实故

巳即佛身为自庆对下有智慧慈悲甚清。】

「十义书。」

【四明与梵天昭孤山圆往复各五绵历七载而成

故云十义十义云下重显无差别若云以我一念

之心起善即佛界起染即众生界此二在我一心

则是两头一足何谓无差今唯各具三千各具二

造方无差耳。】

979-A¶ 第 668c 页 X57-0668.png

「常境无相。」

【上随喜妙心即一念三千之境即空假中之观故

今点明所随境观皆常常则不同八倒无相无缘

不同三教矣。】

「境智冥一而言境智下。」

【境智一法也境是本觉智是始觉始本虽殊觉体

是一以即能观而为所照即所照而为能观故也

又境是实理初非无明昏昧之法本自灵明洞彻

湛寂常恒灵明处即本有大光明藏名之为智湛

寂处即本觉实理字之曰境巳前为缘相所障故

本觉光明不显今缘相既绝脱体无依本光独露

则境智冥一强名之曰境发智智缘境耳实非二

法也。】

「境虽无相常为智缘等。」

【实相无相尚有无相在今无相之相亦无则任运

与智冥契名常为智缘智虽无缘无缘之缘犹在

今无缘亦绝则任运与境合一强名境发此段须

紧对节科分疏自清。】

「一往分之者。」

【五悔中亦有理一心无生忏止观中亦有假观观

俗故云一往。】

「金光明忏。」

【有忏悔品大师释之甚详有三忏四科不同谓名

处法位今注文略引用之。】

979-A¶ 第 669a 页 X57-0669.png

「作法忏灭违无作罪者。」

【三羯磨成所得戒体名无作戒若破戒者即违此

体当知破戒时实由身口而作故今作法能灭此

罪此属制罪也若杀人命等即性罪须取相忏方

得灭之。】

「清凉云撮台衡等。」

【华严玄谈第二卷第二为显示心观云陶南北二

宗之禅门撮台衡三观之玄趣使教合忘言之旨

心同诸佛之心无违教理之规暗蹈忘心之域不

假更看他面。】

「旧伊如横川走火。」

【西方字有新旧犹此方真草隶篆转变不同止观

明三点若横[、*、*、]如走火若纵[、/、/、]如点水后人辄以

[、*、*、]写作川字[、/、/、]字写作三字遂云横川纵三非也

故今文应去横川二字直云走火之横为是。】

「四十二字。」

【应云四十一字后茶茶即荼字音陀。】

「山毫靡间。」

【佛身清净即劣是胜又如来现起他受用皆如山

也而大经佛为瞿师长者现作三尺黑鬼形即毫

也。】

「借职则高定爵实下。」

【九界皆法性如不顺王化经云娑婆刚强难化故

如来施无常苦切之教以折伏之故前三位权说

979-A¶ 第 669b 页 X57-0669.png

俱高也若皆调柔即为开入佛慧则前三伹人真

似因位如草寇既平端拱南面则剑[索-糸+]脱甲之会

介冑难侔相国岂非定爵论勋其位实下乎。】

「云云者。」

【疏中约智断二德释无上字今但列无惑可断断

德究竟而未出更无过者之智德故注。】

「亦名尊特。」

【即三身而为法身故云亦名具足应云亦名劣应。】

「常寂光土。」

【从初发心止观圆修止观功深转名定慧慧即灵

明洞彻定即湛寂常恒至等觉则名照寂入妙觉

乃名寂照寂照终穷即寂光然寂光而言常者因

离邪曲偏等倒名常亦可离邪曲偏等乐我净倒

名乐寂光我寂光净寂光又复寂亦常乐我净光

亦常乐我净方名常寂光土如妙宗云修得四德

本有四德一一皆具常乐我等云。】

「此色香等。」

【贤首云无情名法性有情名佛性故荆溪斥云贤

首共许色香中道乃至今家言一无情佛性则又

惑耳惊心因知贤首于色香中道之旨未全彻也。】

** 十卷

「四提舍尼法。」

【一无病入村中手受尼饮食二尼示食三无病自

受学家食四极怖处不先语檀越犯此四应向众

979-A¶ 第 669c 页 X57-0669.png

僧中悔过。】

「观一念心具足无减。」

【即不思议境此一念心即简去非心独露是心乃

不落第二念之心王非三际绝对待名不思议三

千三谛悉具其中乃为十界通体以不落十界故

孰谓一念心起必落一界之心耶若落一界即思

议心矣。】

「然此不思议境下。」

【乃玉师釆取止观三境大意显示于此文略义周

如序云若夫文末正修初乘观法文虽简约理实

备焉者也又此三境玉师意在一时具三非条然

前后故先略示巳次复委释以结归三境一心境

虽有三要在于修若能起修则本具即彰化他同

具故别点三境中独于修德最详而化他只在修

时解离四性无妨四说故文不列耳此段照映分

明是玉师著意之文也。】

「三千非法性无明。」

【他人以唯识中八识为宗极殊不知地摄两论各

计生法皆落自他生法之性计中悉为所破夫于

法性生著尚为自生被破况无明而可依之起行

乎故唯识不妨学而不必学者以学得十分精妙

终为所破故也。】

「三德皆不二者。」

【法性不动故寂然不移自因之果故如风而到此

979-A¶ 第 670a 页 X57-0670.png

则于法身中体用不二也万行众智本是有作有

观今云无作莫观即动而静则于二德中体用不

二也故云三德俱不二。】

「犹如明镜。」

【此四字应联在上段文末不应分割两处。】

「及净名玄义十卷全判教相者。」

【以不明开显大纲三世仪式但判教相一端而巳

耳。】

四教仪集注节义

* No. 979-B

* No. 979-B

* 二广明(二)

* 二广明(二) * 二附明第七(附)

* 二附明第七(附) * 二释明(二)

* 二释明(二) 集注节义

集注节义 字即实相故云亦岂离此集注别有实相哉记时

字即实相故云亦岂离此集注别有实相哉记时 法性论钝根三处入法界云此即通后之文岂非

法性论钝根三处入法界云此即通后之文岂非 土应八万四千似方便应三十二似同居故今四

土应八万四千似方便应三十二似同居故今四 出决定众生者此是事六度菩萨四弘誓愿为决

出决定众生者此是事六度菩萨四弘誓愿为决 巳转成衍中人矣岂有至般若仍为事度留惑不

巳转成衍中人矣岂有至般若仍为事度留惑不 法度生则法何广长缘何无尽而将来楼至佛与

法度生则法何广长缘何无尽而将来楼至佛与

二教藏所摄中乃云此师立义理致圆备(云云)此

二教藏所摄中乃云此师立义理致圆备(云云)此 大劫寿故下七火后第八水淹遍净六十四劫故

大劫寿故下七火后第八水淹遍净六十四劫故 五之二云初禅离欲界生欢喜身心倚息倚美也

五之二云初禅离欲界生欢喜身心倚息倚美也 许引色无想天况立世总引四禅(云云)。】

许引色无想天况立世总引四禅(云云)。】 唯彼所起只约起而未约断故也。】

唯彼所起只约起而未约断故也。】

则忻厌之心亲切故知此等三十二行之心缘心

则忻厌之心亲切故知此等三十二行之心缘心 利弗六住犹退起大邪见为复属在何教六住答

利弗六住犹退起大邪见为复属在何教六住答 中般二受身三行般四无行般五上流般六现般

中般二受身三行般四无行般五上流般六现般 百六十种般今至四果法尔有二三六九无学果

百六十种般今至四果法尔有二三六九无学果 十句之前者玉师录前文以足成退不退之义耳。】

十句之前者玉师录前文以足成退不退之义耳。】

谛句是影傍大经也四教莫不皆先提此宗本则

谛句是影傍大经也四教莫不皆先提此宗本则 不同即二中接一真也一切法趣本是圆中而有

不同即二中接一真也一切法趣本是圆中而有

由四种识中至八地方息生灭藏识转成异熟识

由四种识中至八地方息生灭藏识转成异熟识

俱高也若皆调柔即为开入佛慧则前三伹人真

俱高也若皆调柔即为开入佛慧则前三伹人真 僧中悔过。】

僧中悔过。】 则于法身中体用不二也万行众智本是有作有

则于法身中体用不二也万行众智本是有作有