卷一 第 1a 页 WYG0146-0379a.png

钦定四库全书

春秋集传纂例卷一

唐 陆淳 撰

春秋宗指议第一

此经所以称春秋者先儒说云鲁史记之名也记事者

以事系日以日系月以月系时以时系年所以记远近

别同异也故史之记必表年以首事年有四时故错举

以为所记之名也

卷一 第 1b 页 WYG0146-0379b.png

啖子曰夫子所以修春秋之意三传无文说左氏者以

为春秋者周公之志也暨乎周德衰典礼丧诸所记注

多违旧章宣父因鲁史成文考其行事而正其典礼上

以遵周公之遗制下以明将来之法言

公羊者则曰夫子之作春秋将以黜周王鲁变周之文

从先代之质解榖梁者则曰平王东迁周

室微弱天下板荡王道尽矣夫子伤之乃作春秋所以

明黜陟著劝戒成天下之事业定天下之邪正使夫善

卷一 第 2a 页 WYG0146-0379c.png

人劝焉淫人惧焉吾观三家之说诚未达乎

春秋大宗安可议其深指可谓宏纲既失万目从而大

去者也予以为春秋者救时之弊革礼之薄何以明之

前志曰夏政忠忠之弊野殷人承之以敬敬之弊鬼周

人承之以文文之弊僿救僿莫若以忠复当从夏政夫

文者忠之末也设教于本其弊犹末设教于末弊将若

何武王周公承殷之弊不得已而用之周公既没莫知

改作故其颓弊甚于二代以至东周王纲废绝人伦大

卷一 第 2b 页 WYG0146-0379d.png

坏夫子伤之曰虞夏之道寡怨于民殷周之道不胜其

弊又曰后代虽有作者虞帝不可及已盖言唐虞淳化

难行于季末夏之忠道当变而致焉是故春秋以权辅

正以诚断礼正以忠道原情

为本不拘浮名不尚狷介从宜救

乱因时黜陟或贵非礼勿动或贵贞而不谅

进退抑扬去华居实故曰救周之弊革礼之薄

也古人曰殷变夏周变殷春秋变周又言三王之

卷一 第 3a 页 WYG0146-0380a.png

道如循环太史公亦言闻诸董生曰春秋上明三王之

道公羊亦言乐道尧舜之道以俟后圣是知春秋参用

二帝三王之法以夏为本不全守周典理必然矣据杜

氏所论褒贬之指唯据周礼若然则周德虽衰礼经未

泯化人足矣何必复作春秋乎且游夏之徒皆造堂室

其于典礼固当洽闻述作之际何其不能赞一辞也又

云周公之志仲尼从而明之则夫子曷云知我者亦春

秋罪我者亦春秋乎斯则杜氏之言陋于是矣何氏所

卷一 第 3b 页 WYG0146-0380b.png

云变周之文从先代之质虽得其言用非其所不用之

于性情而用之于名位失指浅

末不得其门者也周德虽衰天命未改所言变从夏政

唯在立忠为教原情为本非谓改革爵列损益礼乐者

也故夫子伤主威不行下同列国首王正以大一统先

王人以黜诸侯不言战以示莫敌称天王以表无二尊

唯王为大邈矣崇高反云黜周王鲁以为春秋宗指

两汉专门传之于今悖礼诬圣反经毁传

卷一 第 4a 页 WYG0146-0380c.png

训人以逆罪莫大焉范氏之说粗陈梗槩殊无深指且

历代史书皆是惩劝春秋之作岂独尔乎是知虽因旧

史酌以圣心拨乱反正归诸王道三家之说俱不得其

门也或问春秋始于隐公何也答曰夫子之志冀行道

以拯生灵也故历国应聘希遇贤王及麟出见伤知为

哲人其萎之象悲大道不行将托文以见意虽有其德

而无其位不作礼乐乃修春秋为后王法始于隐公者

以为幽厉虽衰雅未为风平王之初人习馀化苟有过

卷一 第 4b 页 WYG0146-0380d.png

恶当以王法正之及代变风移陵迟久

矣若格以太平之政则比屋可诛无复善恶故断自平

王之末而以隐公为始所以拯薄俗勉善行救周之弊

革礼之失也

三传得失议第二

啖子曰古之解说悉是口传自汉以来乃为章句如本

草皆后汉时郡国而题以神农山海经广说殷时而云

夏禹所记自馀书籍比比甚多是知三传之义本皆口

卷一 第 5a 页 WYG0146-0381a.png

传后之学者乃著竹帛而以祖师之目题之予观左氏

传自周晋齐宋楚郑等国之事最详晋则每一出师具

列将佐宋则每因兴废备举六卿故知史策之文每国

各异左氏得此数国之史以授门人义则口传未形竹

帛后代学者乃演而通之总而合之编次年月以为传

记又广采当时文籍故兼与子产晏子及诸国卿佐家

传并卜书及杂占书纵横家小说讽谏等杂在其中故

叙事虽多释意殊少是非交错混然难證其大略皆是

卷一 第 5b 页 WYG0146-0381b.png

左氏旧意故比馀传其功最高博采诸家叙事尤备能

令百代之下颇见本末因以求意经文可知又况论大

义得其本源解三数条大义亦以原情为说

欲令后人推此以及馀事而作传之人不达此意妄有

附益故多迂诞又左氏本末释者抑为之说遂令邪正

纷揉学者迷宗也公羊榖梁初亦口授后人据其大义

散配经文故多乖谬失其纲统然其大

指亦是子夏所传故二传传经密于左氏谷梁意深公

卷一 第 6a 页 WYG0146-0381c.png

羊辞辨随文解释往往钩深但以守文坚滞泥难不通

比附日月曲生条例义有不合亦复强通舛駮不伦或

至矛盾不近圣人夷旷之体也夫春秋之文一字以为

褒贬诚则然矣其中亦有文异而义不异者

二传穿凿悉以褒贬言之是故繁碎甚于左氏

公羊谷梁又不知有不告则不书之义凡不书者皆以

义说之且列国至多若盟会征伐丧纪不告亦书则一

年之中可盈数卷况他国之事不凭告命从何得书但

卷一 第 6b 页 WYG0146-0381d.png

书所告之事定其善恶以文褒贬耳左氏言褒贬者又

不过十数条其馀事同文异者亦无他解旧解皆言从

告及旧史之文若如此论乃是夫子写鲁史尔何名修

春秋乎故谓二者之说俱不得中

啖氏集传注义第三

啖子曰惜乎微言久绝通儒不作遗文所存三传而已

传已互失经指注又不尽传意春秋之义几乎泯灭唯

圣作则譬如泉源苟涉其流无不善利在人贤者得其

卷一 第 7a 页 WYG0146-0382a.png

深者其次得其浅者若文义隐密是虚设大训谁能通

之故春秋之文简易如天地焉其理著明如日月焉但

先儒各守一传不肯相通互相弹射仇雠不若诡辞迂

说附会本学鳞杂米聚难见易滞益令后人不识宗本

因注迷经因疏迷注党于所习其俗若此老氏曰大道

甚夷而人好径信矣故知三传分流其源则同择善而

从且过半矣归乎允当亦何常师今公羊榖梁二传殆

绝习左氏者皆遗经存传谈其事迹玩其文彩如览史

卷一 第 7b 页 WYG0146-0382b.png

籍不复知有春秋微旨呜呼买椟还珠岂足怪哉予辄

考覈三传舍短取长又集前贤注释亦以愚意裨补阙

漏商㩁得失研精宣畅期于浃洽尼父之志庶几可见

疑殆则阙以俟君子谓之春秋集传集注又撮其纲目

撰为统例三卷以辅集传通经意焉所以剪除荆棘平

易道路令趣孔门之士方轨康衢免涉于险难也

啖氏集注义例第四

啖氏曰予所注经传若旧注理通则依而书之小有不

卷一 第 8a 页 WYG0146-0382c.png

安则随文改易若理不尽者则演而通之理不通者则

全削而别注其未详者则据旧说而已但不博见诸家

之注不能不为恨尔或问曰传则每题传名注则何不

题注者之名乎答曰杜征南云略举刘贾许颖之违何

掾云略依胡母生条例范武子云博采诸儒之说然则

若题此三人之名未必得其本故遂不言也又比见诸

家所注苟有异义欲题已名以示于后故须具载其名

氏尔予但以通经为意则前人之名与予何异乎楚得

卷一 第 8b 页 WYG0146-0382d.png

未足异也纵是予所创意何知先贤不已有此说故都

不言所注之名但以通经为意尔

赵氏损益义第五

赵子曰啖先生集三传之善以说春秋其所未尽则申

已意条例明畅真通贤之为也惜其经之大意或未标

显传之取舍或有过差盖纂集仅毕未及详省尔故古

人云圣人无全能况贤者乎予因寻绎之次心所不安

者随而疏之啖氏依公羊家旧说云春秋变周之文从

卷一 第 9a 页 WYG0146-0383a.png

夏之质予谓春秋因史制经以明王道其指大要二端

而已兴常典也著权制也故凡郊庙丧纪

朝聘蒐狩昏取

皆违礼则讥之是兴常典也

非常之事典礼所不及则裁之圣心以定褒贬所以穷

精理也精理者非权无以及之

故曰可与适道未可与立可与立未可与权是

以游夏之徒不能赞一辞然则圣人当机发断以定厥

卷一 第 9b 页 WYG0146-0383b.png

中辨惑质疑为后王法何必从夏乎或曰若非变周之

意则周典未亡焉用春秋答曰礼典者所以

防乱耳乱既作矣则典礼非能治也喻之

一身则养生之法所以防病病既作矣则养

生之书不能治也治之者在针药耳故春秋者亦世之

针药也相助救世理当如此何云变哉若谓春秋变礼

典则针药亦为变养生可乎哉问者曰若春秋非变周

之意则帝王之制莫盛于周乎答曰非此之谓也夫改

卷一 第 10a 页 WYG0146-0383c.png

制创法王者之事夫子身为人臣分不当耳

若夫帝王简易精淳之道安得无

之哉问者曰然则春秋救世之宗指安在答

曰在尊王室正陵僭举三纲提五常彰善瘅恶不失纤

芥如斯而已观夫三家之说其弘意大指多未之知褒

贬差品所中无几故王崩不书者三王葬不书者七

嗣王即位桓文之霸皆无义

说盟会侵伐岂无褒贬亦莫之论略举

卷一 第 10b 页 WYG0146-0383d.png

数事触类皆尔故曰弘意大指多未之知也至于

分析名目以示惩劝乖经失指多非少是啖氏虽已裁

择而芜秽尚繁于戏圣典翳霾千数百年理当发挥不

可以已岂苟駮先儒哉故褒贬之指在乎例缀叙

之意在乎体所谓体者其大槩有三而区分有十所谓

三者凡即位崩薨葬朝聘盟会此常典所当载也故悉

书之随其邪正而加褒贬此其一也祭祀婚姻赋税军

旅蒐狩皆国之大事亦所当载也其合礼者夫子修经

卷一 第 11a 页 WYG0146-0384a.png

之时悉皆不取故公榖云常事不书是也其非者及合

于变之正者乃取书之而增损其文以寄褒贬之意此

其二也庆瑞灾异及君被杀被执及奔放逃叛归入纳

立如此并非常之事亦史册所当载夫子则因之而加

褒贬焉此其三也此述作之大凡也所谓十者一曰悉

书以志实二曰略常以明礼

三曰省辞以从简

四曰变文以示义五曰即辞

卷一 第 11b 页 WYG0146-0384b.png

以见意六

曰记是以著非七曰示讳以存礼

八曰详内以异外九曰

阙略因旧史十曰损益以成辞

知其

体推其例观其大意然后可以议之耳或曰圣人之教

求以训人也微其辞何也答曰非微

之也事当尔也人之善恶必有浅深不约其辞不足以

卷一 第 12a 页 WYG0146-0384c.png

差之也若广

其辞则是史氏之书尔焉足以见条例而称春秋乎辞

简义隐理自当尔非微之也故成人之言童子不能晓

也县官之才民吏不能及也是以小智不及大智况圣

人之言乎此情性自然之品汇非微之也今持不逮之

资欲勿学而能此岂里巷之言苟尔而易知乎或曰春

秋始于隐公何也答曰一则因平王之迁也二则

贤隐之让也啖氏依旧说以左氏为丘明

卷一 第 12b 页 WYG0146-0384d.png

受经于仲尼今观左氏解经浅于公榖诬谬寔繁

若丘明才实过人岂宜若此推类而言皆孔门

后之门人但公榖守经左氏通史故其体异耳且夫子

自比皆引往人故曰窃比于我老彭又说伯夷等六人

云我则异于是并非同时人也丘明者盖夫子以前贤

人如史佚迟任之流见称于当时耳焚

书之后莫得详知学者各信胸臆见传及国语俱题左

氏遂引丘明为其人此事既无明文唯司马迁云丘明

卷一 第 13a 页 WYG0146-0385a.png

丧明厥有国语刘歆以为春秋左氏传是丘明所为且

迁好奇多谬故其书多为淮南所駮刘歆则以私意所

好编之七略班固因而不革

后世遂以为真所谓传虚袭误往而不返者也或曰

司马迁刘歆与左丘明年代相近固当知之今以远駮

近可乎答曰夫求事实当推理例岂可独以远近为限

且迁作吕不韦传云不韦为秦相国集门客千人著其

所闻集为八览六论十二纪号为吕氏春秋悬之秦氏

卷一 第 13b 页 WYG0146-0385b.png

及其与任安书乃云文王幽而演周易仲尼厄而修春

秋屈原放逐乃赋离骚左丘失明厥有国语孙子膑脚

兵法修列不韦迁蜀世传吕览则迁所论不韦书与传

自相违背若此之甚其说丘明之谬复何疑焉刘歆云

左氏亲见夫子杜预云凡例皆周公旧典礼经按其传

例云弑君称君君无道也称臣臣之罪也然则周公先

设弑君之义乎又云大用师曰灭弗地曰入又周公先

设相灭之义乎又云诸侯同盟薨则赴以名又是周公

卷一 第 14a 页 WYG0146-0385c.png

令称先君之名以告邻国乎周以讳事神不应有此也

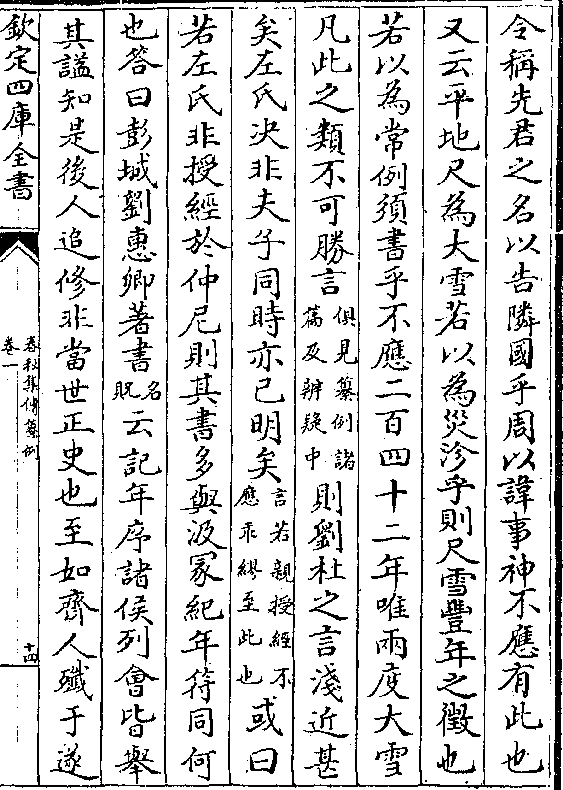

又云平地尺为大雪若以为灾沴乎则尺雪丰年之徵也

若以为常例须书乎不应二百四十二年唯两度大雪

凡此之类不可胜言则刘杜之言浅近甚

矣左氏决非夫子同时亦已明矣或曰

若左氏非授经于仲尼则其书多与汲冢纪年符同何

也答曰彭城刘惠卿著书云记年序诸侯列会皆举

其谥知是后人追修非当世正史也至如齐人歼于遂

卷一 第 14b 页 WYG0146-0385d.png

郑弃其师皆夫子褒贬之意而竹书之文亦然其书郑

杀其君某因释曰是子亹楚囊瓦奔郑因曰是子常率

多此类别有春秋一卷全录左氏传卜筮事无一字之

异故知此书按春秋经传而为之也刘之此论当矣且

经书纪子伯莒子盟于密左氏经改为纪子帛传释云

鲁故也以为是纪大夫裂繻之字缘为鲁结好故褒而

书字同之内大夫序在莒子上此则鲁国褒贬之意而

竹书自是晋史亦依此文而书何哉此最明验其中有

卷一 第 15a 页 WYG0146-0386a.png

郑庄公杀公子圣鲁桓公纪侯莒子盟于区蛇如

此等数事又与公羊同其称今王者魏惠成王也此则

魏惠成王时史官约诸家书追修此纪理甚明矣观其

所记多诡异鄙浅殊无条例不足凭据而定邪正也

且左传国语文体不伦序事又

多乖剌定非一人所为也盖左氏广集诸国之史以释

春秋传成之后盖其家子弟及门人见嘉谋事迹多不

入傅或有虽入传而复不同故各

卷一 第 15b 页 WYG0146-0386b.png

随国编之而成此书以广异闻尔自古岂止有一丘明

姓左乎何乃见题左氏悉称丘明近代之儒又妄为记

录云丘明以授鲁曾申申传吴起起传其子期期传楚

铎椒椒传虞卿卿传荀况况传张苍苍传贾谊

此乃近世之儒欲尊崇左氏妄为此记向若传

授分明如此汉书张苍贾谊及儒林传何故不书则其

伪可知也或曰公谷定何时人也

答曰此二传虽不记事迹然其

卷一 第 16a 页 WYG0146-0386c.png

解经密于左氏是知必孔门后之门人也但不知师资

几世耳传记无明文故三传先后亦莫可知也先儒公

羊名高子夏弟子也或云汉初人

或曰谷梁亦子夏弟子名赤或曰秦孝

公同时人或云名俶字元始皆为强说

也儒史之流

尚多及此况语怪者哉

卷一 第 16b 页 WYG0146-0386d.png

啖子取舍三传义例第六

啖子曰三传文义虽异意趣可合者则演而通之文意

俱异各有可取者则并立其义其有一事之传首尾异

处者皆聚于本经之下庶使学者免于烦疑至于义指

乖越理例不合浮辞流遁事迹近诬及无经之传悉所

不录其辞理害教并繁碎委巷之谈调戏浮侈之言及

寻常小事不足为训者皆不录若须存以通经者删取

其要谏诤谋猷之言有非切当及成败不由其言者亦

卷一 第 17a 页 WYG0146-0387a.png

皆略之虽当存而浮辞多者亦撮其要凡叙战事亦有

委曲繁文并但叙战人身事义非二国成败之要又无

诚节可纪者亦皆不取凡论事有非与论之人而私评

其事自非切要亦皆除之其巫祝卜梦鬼神之言皆不

录三传叙事及义理同者但举左氏则不

复举公榖其公榖同者则但举公羊又公榖理义虽同

而榖梁文独备者则唯举榖梁公羊榖梁以日月为例

一切不取其有义者则时或存之亦非例也或

卷一 第 17b 页 WYG0146-0387b.png

问无经之传有仁义诚节知谋功业政理礼乐谠言善

训多矣顿皆除之不亦惜乎答曰此经春秋也此传春

秋传也非传春秋之言理自不得录耳非谓其不善也

且历代史籍善言多矣岂可尽入春秋乎其当示于后

代者自可载于史书尔今左氏之傅见存必欲耽玩文

彩记事迹者览之可也若欲通春秋者即请观此传焉

传文有一句是一句非皆择其当者留之非者去之疑

者则存而论之或问三传之文每说一事解一义是当

卷一 第 18a 页 WYG0146-0387c.png

并是非当并非何谓摘取之乎答曰三传所记本皆不

谬后人不晓而以滥说附益其中非纯是本说故当择

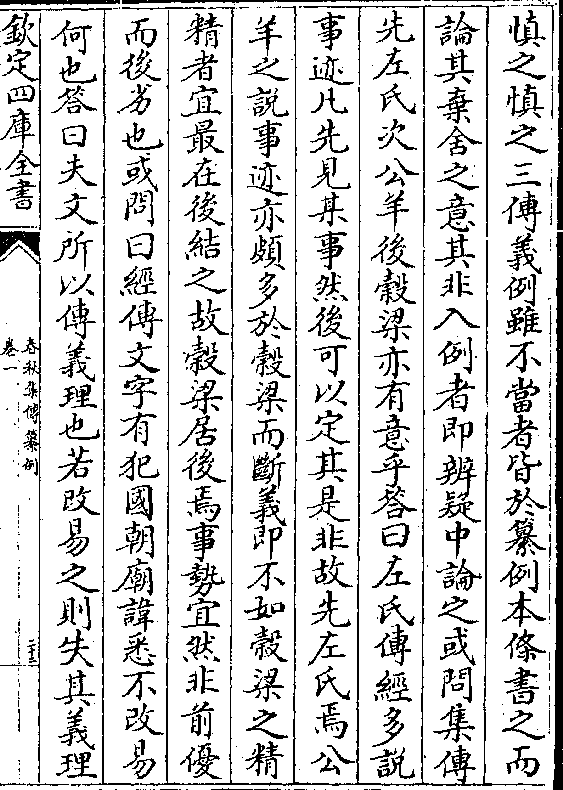

而用之亦披沙拣金错薪刈楚之义也赵子曰三传堪

存之例或移于事首或移于事同

各随其宜也凡须都撮如

内外大夫名目例如此等三四条三传及啖氏或

有已释之而当者或散在前后学者寻之卒难总领今

故聚之使其褒贬差品了然易见其四家之义各于句

卷一 第 18b 页 WYG0146-0387d.png

下注之其不注者则鄙意也既不遗

前儒之美而理例又明也凡公谷文义虽与本经不相

会而合正理者皆移于宜施处施之其孤绝之文不可

专施于经下者予则引而用之

庶先儒之义片善不遗也凡三传经文不同故传

文亦异今既纂会详定之则

传文亦悉改定以一之庶令学者免于疑误也公榖说

经多云隐之闵之喜之之类且春秋举经邦大训岂为

卷一 第 19a 页 WYG0146-0388a.png

私情悲喜生文乎何待春秋之浅也如此之例并不取

公羊灾异下悉云记灾也记异也予已于例首都论其

大意自此即观文知义不复缕载其有须存者乃存之

耳公榖举例悉不称凡又公榖每一义辄数处出之今

既去其重复以复简要其举例故加凡字以通贯其前

后夫察微知远识之精也故夫子云由也不得其死然

是也古人立蓍龟以求前知也故当不弃人之知然左

氏所记以一言一行定其祸福皆验若符契如此之类

卷一 第 19b 页 WYG0146-0388b.png

继踵比肩纵不悉妄妄必多矣悉弃之乎则失于精深

劝戒之道悉留之乎则多言者无惧而诡妄繁兴固当

择其辞深理正者存之浮浅者去之庶乎中道也左氏

无经之传其有因会盟战伐等事而说忠臣义士及有

谠言嘉谋与经相接者即略取其要若说事迹虽与经

相符而无益于教者则不取左氏每盟下皆云寻某年

之盟每聘下则云报某人之聘侵伐下多云报某之役

凡此类但检前以符后更无他义今考取其事相连带

卷一 第 20a 页 WYG0146-0388c.png

要留者留之左氏乱记事迹不达经意遂妄云礼也今

考其合经者留之馀悉不取左氏集诸国史为传序吴

楚之君皆称为王此乃本国臣民之伪号不可施于正

传故皆改为吴子楚子若叙其君臣自相答对之语则

非我褒贬之意且令后代知其僭伪故仍旧耳左氏序

楚县大夫皆称曰公此乃僭伪之辞皆刋正之左氏叙

诸国之君皆称曰公此皆依彼国之史成辞殊失鲁史

之体今为繁多不可改易学者宜知之凡有德之人人

卷一 第 20b 页 WYG0146-0388d.png

敬其名故称其字左传追修前史足得正名而叙罪恶

之人亦举其字乖褒贬之意甚矣为此例极多不

暇悉改学者宜知之凡谥者所以褒贬善恶其有罪之

人而加美谥今不改削者以见当时政教之废也

后代宜戒之

重修集传义第七

淳秉笔持简侍于啖先生左右十有一年述释之间每

承善诱微言奥指颇得而闻嗟乎神不与善天丧斯文

卷一 第 21a 页 WYG0146-0389a.png

笔削才终哲人其丧是以取舍三传或未精研春秋纲

例有所遗略及赵氏损益既合春秋大义又与条例相

通诚恐学者卒览难会随文睹义谓有二端遂乃纂于

经文之下则昭然易见其取舍传文亦随类刋附又春

秋之意三传所不释者先生悉于注中言之示谦让也

淳窃以为既自解经理当为传遂申已见各附于经则

春秋之指朗然易见或问啖氏新解经意与先儒同者

十有二三焉今子重修集传悉以啖氏目之得无似窃

卷一 第 21b 页 WYG0146-0389b.png

古人之美以党其师乎答曰啖氏本云集传集注已明

集古人之说而掇其善者也今作传者但以释经之义

不合在于注中标以啖氏所以别于左氏公榖耳其义

亦不异于集注也啖赵所取三传之文皆委曲剪裁去

其妨碍故行有刋句句有刋字以至精深实惧曾学三

传之人不达斯意以为文句脱漏随即注之此则集传

之蠹也将来君子有意于斯者苟疑阙误宜先详览啖

赵取舍例及辨疑以校之不可援三家旧文采正新传

卷一 第 22a 页 WYG0146-0389c.png

慎之慎之三传义例虽不当者皆于纂例本条书之而

论其弃舍之意其非入例者即辨疑中论之或问集传

先左氏次公羊后谷梁亦有意乎答曰左氏传经多说

事迹凡先见某事然后可以定其是非故先左氏焉公

羊之说事迹亦颇多于榖梁而断义即不如榖梁之精

精者宜最在后结之故榖梁居后焉事势宜然非前优

而后劣也或问曰经传文字有犯国朝庙讳悉不改易

何也答曰夫文所以传义理也若改易之则失其义理

卷一 第 22b 页 WYG0146-0389d.png

矣礼云临文不讳盖谓此也但习读之人训而呼之则

臣子之礼备矣左氏传所记事迹连带经义者悉入集

传矣其无经之传集传所不取而事有可嘉者今悉略

出之随年编次共成三卷名曰春秋逸传则左氏精华

无遗漏矣其他则妄伪繁碎无足观也

修传终始记第八

啖先生讳助字叔佐关中人也聪悟简淡博通深识天

宝末客于江东因中原难兴遂不还归以文学入仕为

卷一 第 23a 页 WYG0146-0390a.png

台州临海尉复为润州丹阳主簿秩满因家焉陋巷狭

居晏如也始以上元辛丑岁集三传释春秋至大历庚

戌岁而毕赵子时宦于宣歙之使府因往还浙中途过

丹阳乃诣室而访之深话经意事多响合期反驾之日

当更讨论呜呼仁不必寿是岁先生即世时年四十有

七是冬也赵子随使府迁镇于浙东淳痛师学之不彰

乃与先生之子异躬自缮写共载以诣赵子赵子因损

益焉淳随而纂会之至大历乙卯岁而书成赵子名匡

卷一 第 23b 页 WYG0146-0390b.png

字伯循天水人也暨淮南节度使御史大夫陈公之领

宣歙时始召用累随镇迁拜后为殿中待御史淮南节

度判官淳字伯冲吴人也世以儒学著时又为陈公荐

诏授大常寺奉礼郎

春秋集传纂例卷一

钦定四库全书

钦定四库全书 啖子曰夫子所以修春秋之意三传无文说左氏者以

啖子曰夫子所以修春秋之意三传无文说左氏者以 人劝焉淫人惧焉(范宁榖梁/传序云然)吾观三家之说诚未达乎

人劝焉淫人惧焉(范宁榖梁/传序云然)吾观三家之说诚未达乎 坏夫子伤之曰虞夏之道寡怨于民殷周之道不胜其

坏夫子伤之曰虞夏之道寡怨于民殷周之道不胜其 道如循环太史公亦言闻诸董生曰春秋上明三王之

道如循环太史公亦言闻诸董生曰春秋上明三王之 云变周之文从先代之质虽得其言用非其所不用之

云变周之文从先代之质虽得其言用非其所不用之 训人以逆罪莫大焉范氏之说粗陈梗槩殊无深指且

训人以逆罪莫大焉范氏之说粗陈梗槩殊无深指且 恶当以王法正之(此时但见周家/旧典自可理也)及代变风移陵迟久

恶当以王法正之(此时但见周家/旧典自可理也)及代变风移陵迟久 传后之学者乃著竹帛而以祖师之目题之予观左氏

传后之学者乃著竹帛而以祖师之目题之予观左氏 左氏旧意故比馀传其功最高博采诸家叙事尤备能

左氏旧意故比馀传其功最高博采诸家叙事尤备能 羊辞辨随文解释往往钩深但以守文坚滞泥难不通

羊辞辨随文解释往往钩深但以守文坚滞泥难不通 书所告之事定其善恶以文褒贬耳左氏言褒贬者又

书所告之事定其善恶以文褒贬耳左氏言褒贬者又 深者其次得其浅者若文义隐密是虚设大训谁能通

深者其次得其浅者若文义隐密是虚设大训谁能通 籍不复知有春秋微旨呜呼买椟还珠岂足怪哉予辄

籍不复知有春秋微旨呜呼买椟还珠岂足怪哉予辄 安则随文改易若理不尽者则演而通之理不通者则

安则随文改易若理不尽者则演而通之理不通者则 未足异也纵是予所创意何知先贤不已有此说故都

未足异也纵是予所创意何知先贤不已有此说故都 夏之质予谓春秋因史制经以明王道其指大要二端

夏之质予谓春秋因史制经以明王道其指大要二端 中辨惑质疑为后王法何必从夏乎或曰若非变周之

中辨惑质疑为后王法何必从夏乎或曰若非变周之 制创法王者之事夫子身为人臣分不当耳(言夫子立/教之分止)

制创法王者之事夫子身为人臣分不当耳(言夫子立/教之分止) 数事触类皆尔(并见/傅中)故曰弘意大指多未之知也至于

数事触类皆尔(并见/傅中)故曰弘意大指多未之知也至于 之时悉皆不取故公榖云常事不书是也其非者及合

之时悉皆不取故公榖云常事不书是也其非者及合 以见意(谓不成例者但于辞中见褒贬之义公追齐/师至酅齐人来归公孙敖之丧之类是也)六

以见意(谓不成例者但于辞中见褒贬之义公追齐/师至酅齐人来归公孙敖之丧之类是也)六 差之也(如弑君有称人称盗之异来盟有书名书/字书官之异必假一字以示善恶浅深也)若广

差之也(如弑君有称人称盗之异来盟有书名书/字书官之异必假一字以示善恶浅深也)若广 受经于仲尼今观左氏解经浅于公榖诬谬寔繁(备在/纂例)

受经于仲尼今观左氏解经浅于公榖诬谬寔繁(备在/纂例) 丧明厥有国语刘歆以为春秋左氏传是丘明所为且

丧明厥有国语刘歆以为春秋左氏传是丘明所为且 及其与任安书乃云文王幽而演周易仲尼厄而修春

及其与任安书乃云文王幽而演周易仲尼厄而修春 令称先君之名以告邻国乎周以讳事神不应有此也

令称先君之名以告邻国乎周以讳事神不应有此也 郑弃其师皆夫子褒贬之意而竹书之文亦然其书郑

郑弃其师皆夫子褒贬之意而竹书之文亦然其书郑 郑庄公杀公子圣(春秋/作段)鲁桓公纪侯莒子盟于区蛇如

郑庄公杀公子圣(春秋/作段)鲁桓公纪侯莒子盟于区蛇如 随国编之而成此书以广异闻尔自古岂止有一丘明

随国编之而成此书以广异闻尔自古岂止有一丘明 解经密于左氏是知必孔门后之门人也但不知师资

解经密于左氏是知必孔门后之门人也但不知师资 啖子取舍三传义例第六

啖子取舍三传义例第六 皆略之虽当存而浮辞多者亦撮其要凡叙战事亦有

皆略之虽当存而浮辞多者亦撮其要凡叙战事亦有 问无经之传有仁义诚节知谋功业政理礼乐谠言善

问无经之传有仁义诚节知谋功业政理礼乐谠言善 并是非当并非何谓摘取之乎答曰三传所记本皆不

并是非当并非何谓摘取之乎答曰三传所记本皆不 下注之其不注者(谓不注云/某家也)则鄙意也(鄙赵子/自谓也)既不遗

下注之其不注者(谓不注云/某家也)则鄙意也(鄙赵子/自谓也)既不遗 私情悲喜生文乎何待春秋之浅也如此之例并不取

私情悲喜生文乎何待春秋之浅也如此之例并不取 继踵比肩纵不悉妄妄必多矣悉弃之乎则失于精深

继踵比肩纵不悉妄妄必多矣悉弃之乎则失于精深 要留者留之左氏乱记事迹不达经意遂妄云礼也今

要留者留之左氏乱记事迹不达经意遂妄云礼也今 敬其名故称其字左传追修前史足得正名而叙罪恶

敬其名故称其字左传追修前史足得正名而叙罪恶 笔削才终哲人其丧是以取舍三传或未精研春秋纲

笔削才终哲人其丧是以取舍三传或未精研春秋纲 古人之美以党其师乎答曰啖氏本云集传集注已明

古人之美以党其师乎答曰啖氏本云集传集注已明 慎之慎之三传义例虽不当者皆于纂例本条书之而

慎之慎之三传义例虽不当者皆于纂例本条书之而 矣礼云临文不讳盖谓此也但习读之人训而呼之则

矣礼云临文不讳盖谓此也但习读之人训而呼之则 台州临海尉复为润州丹阳主簿秩满因家焉陋巷狭

台州临海尉复为润州丹阳主簿秩满因家焉陋巷狭 字伯循天水人也暨淮南节度使御史大夫陈公之领

字伯循天水人也暨淮南节度使御史大夫陈公之领