心心

【佛学大辞典】

(术语)言前后之心。或言心与心所。仁王经下曰:「心心寂灭,无身心相,犹如虚空。」

【佛学常见辞汇】

1。前心与后心。2。心王与心所。

(术语)言前后之心。或言心与心所。仁王经下曰:「心心寂灭,无身心相,犹如虚空。」

【佛学常见辞汇】

1。前心与后心。2。心王与心所。

心心数

【佛学大辞典】

(术语)心与心所也。心为身识等之心王。心数者新曰心所。为心王所有贪瞋等多数之别作用也。维摩经五曰:「遍知众生心心数法。」俱舍论四曰:「心心所皆名有所依,托所依根故,或名有所缘,取所缘境故。(中略)或名相应,等和合故。」

【佛学常见辞汇】

心王与心所。心数即心所的别名。

(术语)心与心所也。心为身识等之心王。心数者新曰心所。为心王所有贪瞋等多数之别作用也。维摩经五曰:「遍知众生心心数法。」俱舍论四曰:「心心所皆名有所依,托所依根故,或名有所缘,取所缘境故。(中略)或名相应,等和合故。」

【佛学常见辞汇】

心王与心所。心数即心所的别名。

心不相应

【佛学大辞典】

(术语)心不相应行法之略。

(术语)心不相应行法之略。

心不相应行

【佛学大辞典】

(术语)心不相应行法之略。

(术语)心不相应行法之略。

心不相应行法

【佛学大辞典】

(术语)五法之一。(参见:五法)

【佛学次第统编】

第四心不相应行法:略有二十四种:一得,二命根,三众同分,四异生性,五无想定,六灭尽定,七无想报,八名身,九句身,十文身,十一生,十二住,十三老,十四无常,十五流转,十六定异,十七相应,十八势速,十九次第,二十时,二十一方,二十二数,二十三和合性,二十四不和合性。相应者,和顺之义。今得及命根等二十四种。非能缘故,不与心及心所相应。非质碍故,不与色法相应。有生灭故,不与无为法相应。故唯识论云:「非如色心及诸心所体相可得,非异色心及诸心所作用可得。由此故知,定非实有,但依色心及诸心所分位假立。而色是心及心所之所现影,心所又即与心相应,故但言心,明其总不离心也。」

一、得 得者依一切法造作成就假立。

二、命根 命根者,依于色心连持不断假立。

三、众同分 众同分者,如人与人同,天与天同,依于彼此相似假立。

四、异生性 异生性者,妄计我法不与圣人二空智性相同,依于圣凡相对假立。

五、无想定 无想定者,外道厌恶想心,作意求灭,功用淳熟,令前六识心及心所,一切不行。惟第七识俱生我执,与第八识仍在,不离根身,依此身心,分位假立。

六、灭尽定 灭尽定者,三果以上圣人,欲暂止息受想劳虑,依于非想非非想定,游观无漏,以为加行,乃得趣入。入此定已,前六识心及心所一切不行,第七识俱生我执及彼心所,亦皆不行。惟第七识俱生法执与第八识仍在,不离根身,依此身心,分位假立。

七、无想报 无想报者,外道修无想定,既得成就,舍此身后,生在第四禅天。五百劫中,前六识心及彼心所,长时不行。惟有第七识俱生我执,与第八识仍在。揽彼第四禅中,微细色质为身,彼微细色,即是第八识所变相分,依此色心分位假立。

八、名身 名身者,名诠诸法自性,如眼耳等种种名字。

九、句身 句身者,句诠诸法差别,如眼无常耳无常等种种道理。

十、文身 文身者,文即是字,为名句之所依,此之皆依色声法尘分位假立。若语言中所有名句及字,即依声立。若当册中所有名句及字,即依色立。若心想中所有名句文字,即依法立。此方眼耳意三种根识独利,故遍约三尘立名句文。若他方馀根识利,则香饭天衣等,并可依之假立名句文三,是故六尘皆为教经,亦复皆为行经,皆为理经也。

十一、生 生者,依于色心,仗缘显现假立。

十二、住 住者,依于色心,暂时相似相续假立。

十三、老 老者,亦名为异。依于色心。迁变不停,渐就衰异假立。

十四、无常 无常者,亦名为灭,依于色心,暂有还无假立。

十五、流转 流转者,依于色心,因果前后相续假立。

十六、定异 定异者,依于善恶因果种子现行,各各不同假立。

十七、相应 相应者,依于心及心所和合俱起假立。

十八、势速 势速者,依于色心,诸法迁流,不暂停住假立。

十九、次第 次第者,依于诸法,前后引生庠序不乱假立。

二十、时 时者,依于色心,刹那展转假立,故有日月年运长短差别。

二十一、方 方者,依于形质前后左右假立,故有东西南北四维上下差别。

二十二、教 教者,依于诸法多少相仍相待假立,故有一十百千乃至阿僧祗之差别。

二十三、和合 和合者,依于诸法,不相乖违假立。

二十四、不和合 不和合者,依于诸法,互相乖违假立。

(术语)五法之一。(参见:五法)

【佛学次第统编】

第四心不相应行法:略有二十四种:一得,二命根,三众同分,四异生性,五无想定,六灭尽定,七无想报,八名身,九句身,十文身,十一生,十二住,十三老,十四无常,十五流转,十六定异,十七相应,十八势速,十九次第,二十时,二十一方,二十二数,二十三和合性,二十四不和合性。相应者,和顺之义。今得及命根等二十四种。非能缘故,不与心及心所相应。非质碍故,不与色法相应。有生灭故,不与无为法相应。故唯识论云:「非如色心及诸心所体相可得,非异色心及诸心所作用可得。由此故知,定非实有,但依色心及诸心所分位假立。而色是心及心所之所现影,心所又即与心相应,故但言心,明其总不离心也。」

一、得 得者依一切法造作成就假立。

二、命根 命根者,依于色心连持不断假立。

三、众同分 众同分者,如人与人同,天与天同,依于彼此相似假立。

四、异生性 异生性者,妄计我法不与圣人二空智性相同,依于圣凡相对假立。

五、无想定 无想定者,外道厌恶想心,作意求灭,功用淳熟,令前六识心及心所,一切不行。惟第七识俱生我执,与第八识仍在,不离根身,依此身心,分位假立。

六、灭尽定 灭尽定者,三果以上圣人,欲暂止息受想劳虑,依于非想非非想定,游观无漏,以为加行,乃得趣入。入此定已,前六识心及心所一切不行,第七识俱生我执及彼心所,亦皆不行。惟第七识俱生法执与第八识仍在,不离根身,依此身心,分位假立。

七、无想报 无想报者,外道修无想定,既得成就,舍此身后,生在第四禅天。五百劫中,前六识心及彼心所,长时不行。惟有第七识俱生我执,与第八识仍在。揽彼第四禅中,微细色质为身,彼微细色,即是第八识所变相分,依此色心分位假立。

八、名身 名身者,名诠诸法自性,如眼耳等种种名字。

九、句身 句身者,句诠诸法差别,如眼无常耳无常等种种道理。

十、文身 文身者,文即是字,为名句之所依,此之皆依色声法尘分位假立。若语言中所有名句及字,即依声立。若当册中所有名句及字,即依色立。若心想中所有名句文字,即依法立。此方眼耳意三种根识独利,故遍约三尘立名句文。若他方馀根识利,则香饭天衣等,并可依之假立名句文三,是故六尘皆为教经,亦复皆为行经,皆为理经也。

十一、生 生者,依于色心,仗缘显现假立。

十二、住 住者,依于色心,暂时相似相续假立。

十三、老 老者,亦名为异。依于色心。迁变不停,渐就衰异假立。

十四、无常 无常者,亦名为灭,依于色心,暂有还无假立。

十五、流转 流转者,依于色心,因果前后相续假立。

十六、定异 定异者,依于善恶因果种子现行,各各不同假立。

十七、相应 相应者,依于心及心所和合俱起假立。

十八、势速 势速者,依于色心,诸法迁流,不暂停住假立。

十九、次第 次第者,依于诸法,前后引生庠序不乱假立。

二十、时 时者,依于色心,刹那展转假立,故有日月年运长短差别。

二十一、方 方者,依于形质前后左右假立,故有东西南北四维上下差别。

二十二、教 教者,依于诸法多少相仍相待假立,故有一十百千乃至阿僧祗之差别。

二十三、和合 和合者,依于诸法,不相乖违假立。

二十四、不和合 不和合者,依于诸法,互相乖违假立。

五法

【佛学大辞典】

(杂语)五法有种种。

【佛学常见辞汇】

楞伽经与唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法,即一、相,即森罗万象的事物,其形相各各不同;二、名,即依彼种种相,假设种种名,以作表诠;三、分别,即于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓大小、高低、美丑、是非等出现;四、正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知;五、如如,由正智所證的境界,心境皆寂,一如真如的体性。此中前二是所变境,第三是能变心自缘其所变境,三者皆属有漏法,第四是就法相正观法性,属于无漏法,第五是心境一如,湛然寂灭。

【佛学常见辞汇】

楞伽经唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法。五法者:第一相,森罗万象的事物,情与无情,千态万状,其形相各各不同,是为相。第二名,依彼种种相,假设种种名,以表诠之,是为名。第三分别,于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓的大小、高低、美丑、是非等出现,是为分别。第四正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知,是为正智。第五如如,由正智所證得的境界,心境皆寂,一如真如的体性,是为如如。

【三藏法数】

(出楞伽经)

〔一、名〕,名即假名也。谓一切圣凡,情与无情,若根若尘,各有自相,逐体称呼,是为名也。(根者,眼耳鼻舌身意六根也。尘者,色声香味触法六尘也。)

〔二、相〕,相即色相也。谓三界一切品类,洪纤妍丑,情与无情,及根尘诸法,各有形状,是为相也。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、妄想〕,妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

〔四、正智〕,正智者,如来明了正见之智也。谓了前诸法如幻如化,非断非常,超过一切凡夫小乘偏邪异见,是为正智也。

〔五、如如〕,如如者,不变不异,真如之理也。谓由前正智,观察名相,皆悉如幻,非有非无,名相本空,即真如理。理因智明,智因理发;以智如理,以理如智;是为如如也。

(杂语)五法有种种。

【佛学常见辞汇】

楞伽经与唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法,即一、相,即森罗万象的事物,其形相各各不同;二、名,即依彼种种相,假设种种名,以作表诠;三、分别,即于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓大小、高低、美丑、是非等出现;四、正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知;五、如如,由正智所證的境界,心境皆寂,一如真如的体性。此中前二是所变境,第三是能变心自缘其所变境,三者皆属有漏法,第四是就法相正观法性,属于无漏法,第五是心境一如,湛然寂灭。

【佛学常见辞汇】

楞伽经唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法。五法者:第一相,森罗万象的事物,情与无情,千态万状,其形相各各不同,是为相。第二名,依彼种种相,假设种种名,以表诠之,是为名。第三分别,于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓的大小、高低、美丑、是非等出现,是为分别。第四正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知,是为正智。第五如如,由正智所證得的境界,心境皆寂,一如真如的体性,是为如如。

【三藏法数】

(出楞伽经)

〔一、名〕,名即假名也。谓一切圣凡,情与无情,若根若尘,各有自相,逐体称呼,是为名也。(根者,眼耳鼻舌身意六根也。尘者,色声香味触法六尘也。)

〔二、相〕,相即色相也。谓三界一切品类,洪纤妍丑,情与无情,及根尘诸法,各有形状,是为相也。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、妄想〕,妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

〔四、正智〕,正智者,如来明了正见之智也。谓了前诸法如幻如化,非断非常,超过一切凡夫小乘偏邪异见,是为正智也。

〔五、如如〕,如如者,不变不异,真如之理也。谓由前正智,观察名相,皆悉如幻,非有非无,名相本空,即真如理。理因智明,智因理发;以智如理,以理如智;是为如如也。

心月

【佛学大辞典】

(譬喻)心性之明净譬如月也。菩提心论曰:「照见本心,湛然清净,犹如满月,光遍虚空,无所分别。」

【佛学常见辞汇】

(喻)心性皎洁如月。

(譬喻)心性之明净譬如月也。菩提心论曰:「照见本心,湛然清净,犹如满月,光遍虚空,无所分别。」

【佛学常见辞汇】

(喻)心性皎洁如月。

心月轮

【佛学大辞典】

(术语)真言之金胎两部,胎藏界观众生之肉团心为莲华,以其开合分因果,金刚界观之为月轮,以其圆缺分凡圣。其月轮标帜菩提心圆明之体也。金刚顶经一曰:「时菩萨白一切如来言,世尊如来我遍知已,我见自心形如圆月,一切如来告言:汝已发一切如来普贤心,获得齐等金刚坚固。」菩提心论曰:「一切众生悉合普贤之心,我观自心形如月轮,何故以月轮为喻?谓满月圆明体则与菩提心相类。」建立轨曰:「谛想心臆间圆明,可一肘(即菩提心),犹如秋月光澄明仰在心。」

(术语)真言之金胎两部,胎藏界观众生之肉团心为莲华,以其开合分因果,金刚界观之为月轮,以其圆缺分凡圣。其月轮标帜菩提心圆明之体也。金刚顶经一曰:「时菩萨白一切如来言,世尊如来我遍知已,我见自心形如圆月,一切如来告言:汝已发一切如来普贤心,获得齐等金刚坚固。」菩提心论曰:「一切众生悉合普贤之心,我观自心形如月轮,何故以月轮为喻?谓满月圆明体则与菩提心相类。」建立轨曰:「谛想心臆间圆明,可一肘(即菩提心),犹如秋月光澄明仰在心。」

心水

【佛学大辞典】

(譬喻)心之影现或动摇万象。又有染净,譬于水,谓之心水。大日经三曰:「心水湛盈满,洁白如雪乳。」华严经八十曰:「菩萨心水现其影。」

(譬喻)心之影现或动摇万象。又有染净,譬于水,谓之心水。大日经三曰:「心水湛盈满,洁白如雪乳。」华严经八十曰:「菩萨心水现其影。」

心目

【佛学大辞典】

(术语)心与目,即意识与眼识也。得见色境者,五后之意识与眼识相依而成之,故曰心目。又爱憎所见之境等,独由于五后之意识也。楞严经一曰:「如是爱乐,用我心目。由目观见如来色相故,心生爱乐。」

(术语)心与目,即意识与眼识也。得见色境者,五后之意识与眼识相依而成之,故曰心目。又爱憎所见之境等,独由于五后之意识也。楞严经一曰:「如是爱乐,用我心目。由目观见如来色相故,心生爱乐。」

心冰

【佛学大辞典】

(譬喻)心中有疑而不解,譬于冰,谓之心冰。因明大疏上本曰:「嗟去圣之弥远,慨心冰之未释。」

【佛学常见辞汇】

(喻)心中有疑惑不解。

(譬喻)心中有疑而不解,譬于冰,谓之心冰。因明大疏上本曰:「嗟去圣之弥远,慨心冰之未释。」

【佛学常见辞汇】

(喻)心中有疑惑不解。

心田

【佛学大辞典】

(譬喻)心能生善恶之苗,故曰心田。古尊宿录曰:「沩山曰:直得没交涉,名运粪人,污你心田。」

(譬喻)心能生善恶之苗,故曰心田。古尊宿录曰:「沩山曰:直得没交涉,名运粪人,污你心田。」

心出家

【佛学大辞典】

(术语)二种出家之一。(参见:出家)

(术语)二种出家之一。(参见:出家)

出家

【佛学大辞典】

(术语)梵名波吠你野,A^ran!yaka出离在家之生活,修沙门之净行也。维摩经弟子品曰:「我听佛言,父母不听,不得出家。」同方便品曰:「维摩诘言:然汝等便发阿耨多罗三藐三菩提心是即出家。」释氏要览上曰:「毗婆沙论云:家者是烦恼因缘,夫出家者为灭垢累,故宜远离也。」梵语杂名曰:「出家,波吠你耶。」

【佛学常见辞汇】

出离烦恼之家,亦即出离在家的生活,去修沙门的净行。

(术语)梵名波吠你野,A^ran!yaka出离在家之生活,修沙门之净行也。维摩经弟子品曰:「我听佛言,父母不听,不得出家。」同方便品曰:「维摩诘言:然汝等便发阿耨多罗三藐三菩提心是即出家。」释氏要览上曰:「毗婆沙论云:家者是烦恼因缘,夫出家者为灭垢累,故宜远离也。」梵语杂名曰:「出家,波吠你耶。」

【佛学常见辞汇】

出离烦恼之家,亦即出离在家的生活,去修沙门的净行。

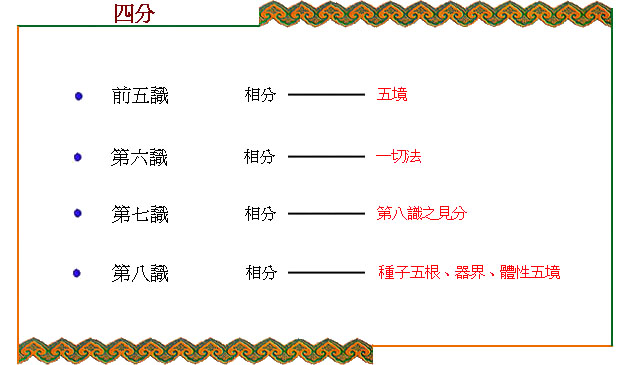

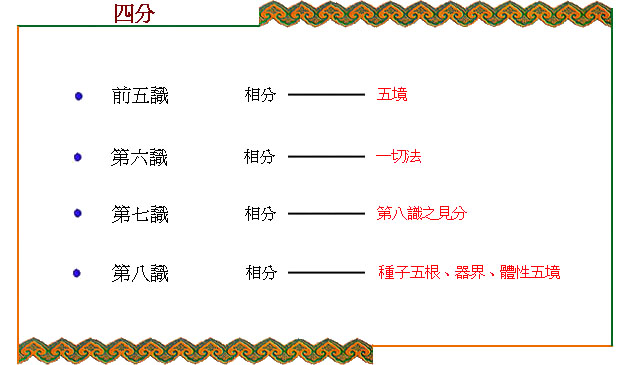

心用四分

【佛学大辞典】

(术语)心识之作用分四种,称为四分。(参见:四分)

【佛学常见辞汇】

心识的作用有四种。(参见:四分)

(术语)心识之作用分四种,称为四分。(参见:四分)

【佛学常见辞汇】

心识的作用有四种。(参见:四分)

四分

【佛学大辞典】

(术语)华严大判一经为四分:一信分,二解分,三行分,四證分。见三藏法数十四。【又】法相宗立八识,八识之心王,心所,体虽各一,而分别所起之用,则有四分:一相分。是为心内所现之境,心者虑知之法,虑知之法,必有所知之法,故心生时,心之自体自转变,而现所虑所托之境,此名所虑所托之境分。相者相状,心起时,浮于心前之相貌也。二见分,见者见照。能缘为义,缘其所变相分之见照作用也,识之自体变相分,共起能缘之用,此名见分。三自證分,见分虽知相分,而见分不能自知见分,如刀不能自斩刀也,故别有知见分之用,此名自證分。是为识之自体分,彼见分非他物,即此自体缘外(相分)之用也,今自体自證知此自用之见分,故名自證分。四證自證分。自證分自證之用谁證知之,于是从自證分更起能缘之用,使證知自證,此名證自證分。而知此證自證分者为谁,知之者,即前之自證分也。自證分为證之自体,则缘外之见分与缘内之證自證分,皆得知之。以见分与證自證分,是自證分缘内外之二用,体必能知用也,兼缘二分,故不要第五分。譬之店中之货物如相分,掌匮如见分,主人如自證分,證自證分如其妇。见分缘相分而不可缘自證分,犹如掌匮能差排货物,而不能关知主人之事,自證分得缘外之见分与内之證自證分,如主人得管理掌匮与其妇,證自證分之缘自證分,如妇知夫之事。此四分古师多立三分。證自證分合于自證分,护法菩萨之正义,乃立四分。起信论所说,业转现之三识,如其次第,恰当于自證分,见分,相分之三分。然而一切诸法无一不影现于相分中,但诸识之相分,影现之相不同耳,开示之则如图。

【佛学常见辞汇】

唯识宗对于心境的关系,认为由主观的识,用以了别客观的现象,可以分作四分来解释,即相分、见分、自證分、證自證分。相分就是由识所变现的外境;见分就是能缘境的见照作用,自缘其所变的相分;自證分就是證知见分者;證自證分就是自證分的内向作用,由返照的结果,證知其自證分者。

(术语)华严大判一经为四分:一信分,二解分,三行分,四證分。见三藏法数十四。【又】法相宗立八识,八识之心王,心所,体虽各一,而分别所起之用,则有四分:一相分。是为心内所现之境,心者虑知之法,虑知之法,必有所知之法,故心生时,心之自体自转变,而现所虑所托之境,此名所虑所托之境分。相者相状,心起时,浮于心前之相貌也。二见分,见者见照。能缘为义,缘其所变相分之见照作用也,识之自体变相分,共起能缘之用,此名见分。三自證分,见分虽知相分,而见分不能自知见分,如刀不能自斩刀也,故别有知见分之用,此名自證分。是为识之自体分,彼见分非他物,即此自体缘外(相分)之用也,今自体自證知此自用之见分,故名自證分。四證自證分。自證分自證之用谁證知之,于是从自證分更起能缘之用,使證知自證,此名證自證分。而知此證自證分者为谁,知之者,即前之自證分也。自證分为證之自体,则缘外之见分与缘内之證自證分,皆得知之。以见分与證自證分,是自證分缘内外之二用,体必能知用也,兼缘二分,故不要第五分。譬之店中之货物如相分,掌匮如见分,主人如自證分,證自證分如其妇。见分缘相分而不可缘自證分,犹如掌匮能差排货物,而不能关知主人之事,自證分得缘外之见分与内之證自證分,如主人得管理掌匮与其妇,證自證分之缘自證分,如妇知夫之事。此四分古师多立三分。證自證分合于自證分,护法菩萨之正义,乃立四分。起信论所说,业转现之三识,如其次第,恰当于自證分,见分,相分之三分。然而一切诸法无一不影现于相分中,但诸识之相分,影现之相不同耳,开示之则如图。

【佛学常见辞汇】

唯识宗对于心境的关系,认为由主观的识,用以了别客观的现象,可以分作四分来解释,即相分、见分、自證分、證自證分。相分就是由识所变现的外境;见分就是能缘境的见照作用,自缘其所变的相分;自證分就是證知见分者;證自證分就是自證分的内向作用,由返照的结果,證知其自證分者。

心生灭门

【佛学大辞典】

(术语)起信论所说一心二门之一。(参见:二门)

【佛学常见辞汇】

起信论所说的一心二门,即真如门与生灭门。

【三藏法数】

谓不生不灭真如之性,因无明熏动,故有生灭之心,此即觉成不觉也。觉与不觉,复更互相熏。以不觉熏本觉故,则生诸染法,流转生死。以本觉熏不觉故,则生诸净法,反流出缠,成于本觉,故名心生灭门。(熏即熏发,击动之义。反流出缠者,谓旋反无明之流,而出离惑业之缠缚也。)

(术语)起信论所说一心二门之一。(参见:二门)

【佛学常见辞汇】

起信论所说的一心二门,即真如门与生灭门。

【三藏法数】

谓不生不灭真如之性,因无明熏动,故有生灭之心,此即觉成不觉也。觉与不觉,复更互相熏。以不觉熏本觉故,则生诸染法,流转生死。以本觉熏不觉故,则生诸净法,反流出缠,成于本觉,故名心生灭门。(熏即熏发,击动之义。反流出缠者,谓旋反无明之流,而出离惑业之缠缚也。)

心平等根

【佛学大辞典】

(术语)数论二十五谛之一。与心根同。(参见:教论)

【三藏法数】

心乃肉团心,即意根也。谓之平等者,以此根能遍一切根境而生分别也。此亦五大所成,故云从五大生平等根。并前五知,五作业,共为十一根也。

(术语)数论二十五谛之一。与心根同。(参见:教论)

【三藏法数】

心乃肉团心,即意根也。谓之平等者,以此根能遍一切根境而生分别也。此亦五大所成,故云从五大生平等根。并前五知,五作业,共为十一根也。