共3742,分250页显示 上一页 156 157 158 159 160 162 163 164 165 下一页

五正食

五生

五旦望

五母子经

五失本三不易

五功德门

五百世

五百世无手

五百世怨家

五百生

五百生怨

五百生野狐

五百年

五百戒

佛类词典(续上)

五正色五正食

五生

五旦望

五母子经

五失本三不易

五功德门

五百世

五百世无手

五百世怨家

五百生

五百生怨

五百生野狐

五百年

五百戒

五正色

【佛学大辞典】

(杂名)谓青等五方之正色也。(参见:五色)

(杂名)谓青等五方之正色也。(参见:五色)

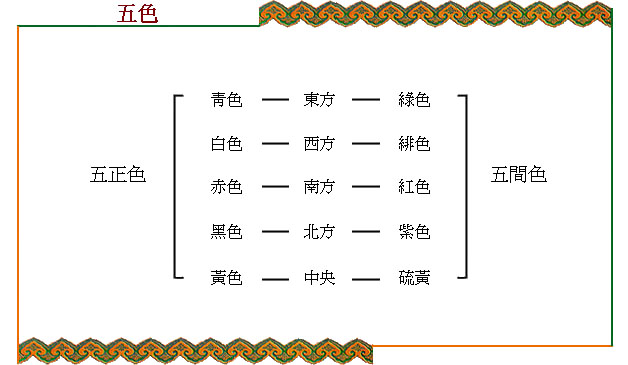

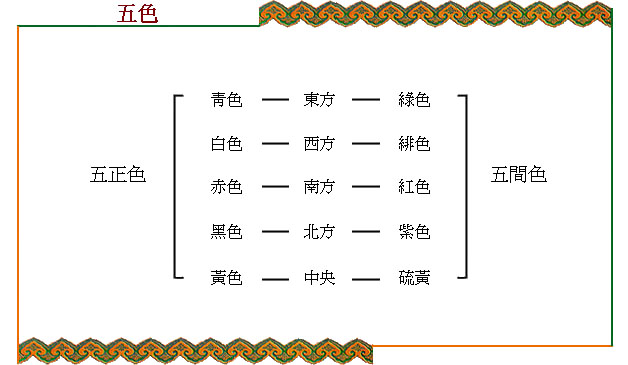

五色

【佛学大辞典】

(杂语)青黄赤白黑为五色。亦曰五正色。亦曰五大色。又绯,红,紫,绿,琉黄为五间色。行事钞资持记下一之一曰:「言上色者总五方正间:青黄赤白黑,五方正色也;绯红紫绿琉黄,五方间色也。」各色配方位,则如图。

(杂语)青黄赤白黑为五色。亦曰五正色。亦曰五大色。又绯,红,紫,绿,琉黄为五间色。行事钞资持记下一之一曰:「言上色者总五方正间:青黄赤白黑,五方正色也;绯红紫绿琉黄,五方间色也。」各色配方位,则如图。

五正食

【佛学大辞典】

(名数)见半者蒲膳尼条。

(名数)见半者蒲膳尼条。

五生

【佛学大辞典】

(名数)菩萨之受生有五种:一、息苦生,亦名除灾生,如为大鱼等于饥世救苦,于海中救苦等。二、随类生,随一切众生之类而生,以度彼等。三、胜生,亦名大势生,形色族姓富贵等也。四、增上生,由初地至十地作诸王也。五最后生,最后身之菩萨身也。见瑜伽论四。

(名数)菩萨之受生有五种:一、息苦生,亦名除灾生,如为大鱼等于饥世救苦,于海中救苦等。二、随类生,随一切众生之类而生,以度彼等。三、胜生,亦名大势生,形色族姓富贵等也。四、增上生,由初地至十地作诸王也。五最后生,最后身之菩萨身也。见瑜伽论四。

五旦望

【佛学大辞典】

(杂语)谓五参日与朔日十五日也。皆有上堂。见象器笺三。

(杂语)谓五参日与朔日十五日也。皆有上堂。见象器笺三。

五母子经

【佛学大辞典】

(经名)佛说五母子经,一卷,吴支谦译。说八岁沙弥,从阿罗汉学道,遂得五通,以宿命而生自己,前五生之母,悲吾子之早世,空自忧愁。

(经名)佛说五母子经,一卷,吴支谦译。说八岁沙弥,从阿罗汉学道,遂得五通,以宿命而生自己,前五生之母,悲吾子之早世,空自忧愁。

五失本三不易

【佛学大辞典】

(名数)又称五失三不易。言翻译梵经,有五种失原本之义并三种之不容易者。晋道安摩诃钵罗若波罗蜜经抄序曰:「译胡为秦,有五失本也:一者,胡语尽倒而使从秦,一失本也。二者,胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不合,斯二失本也。三者,胡经委悉,至于咏叹,丁宁反覆,或三或四,不嫌其烦,而今裁斥,三失本也。四者,胡有义记正似乱辞,寻说向语,文无以异,或千五百,刈而不存,四失本也。五者,事已全成,将更傍及,反腾前辞已,乃后说而悉除,此五失本也。然般若经,三达之心,覆面所演,圣必因时,时俗有易,而删雅古,以适今时,一不易也。愚智天隔,圣人叵阶,乃欲以千岁之上微言,传使合百王之下末俗。二不易也。阿难出经,去佛未远,尊大迦叶,令五百六通,迭察迭书,今离千年,而以近意量截,彼阿罗汉乃兢兢若此,此生死人而平平若此,岂将不知法者勇乎,斯三不易也。涉玆五失。经三不易,译胡为秦,讵可不慎乎。」盖翻译之业,其事甚难。今道安作五失三不易之说,以警策译家,良有由也。僧睿大品经序曰:「执笔之际,三惟亡师五失三不易之诲,则忧惧交怀,惕焉若厉。」是能懔守师训者。

(名数)又称五失三不易。言翻译梵经,有五种失原本之义并三种之不容易者。晋道安摩诃钵罗若波罗蜜经抄序曰:「译胡为秦,有五失本也:一者,胡语尽倒而使从秦,一失本也。二者,胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不合,斯二失本也。三者,胡经委悉,至于咏叹,丁宁反覆,或三或四,不嫌其烦,而今裁斥,三失本也。四者,胡有义记正似乱辞,寻说向语,文无以异,或千五百,刈而不存,四失本也。五者,事已全成,将更傍及,反腾前辞已,乃后说而悉除,此五失本也。然般若经,三达之心,覆面所演,圣必因时,时俗有易,而删雅古,以适今时,一不易也。愚智天隔,圣人叵阶,乃欲以千岁之上微言,传使合百王之下末俗。二不易也。阿难出经,去佛未远,尊大迦叶,令五百六通,迭察迭书,今离千年,而以近意量截,彼阿罗汉乃兢兢若此,此生死人而平平若此,岂将不知法者勇乎,斯三不易也。涉玆五失。经三不易,译胡为秦,讵可不慎乎。」盖翻译之业,其事甚难。今道安作五失三不易之说,以警策译家,良有由也。僧睿大品经序曰:「执笔之际,三惟亡师五失三不易之诲,则忧惧交怀,惕焉若厉。」是能懔守师训者。

五功德门

【佛学大辞典】

(术语)净土论所云:得往生于弥陀净土,而成就之五种功德也。为配于五念门而立者。真宗谓五种中初二门为现生正定聚之益。净土论曰:「一者近门,二者大会众门,三者宅门,四者屋门,五者园林游戏地门。此五种门,初四种门成就入功德,第五门成就出功德。入第一门者,以礼拜阿弥陀佛为生彼国故得生安乐世界,是名入第一门。入第二门者,以赞叹阿弥陀佛随顺名义,称如来名,依如来光明智相修行故,得入大会众数,是名入第二门。入第三门者,以一心专念作愿生彼修奢摩他寂静三昧行故,得入莲华藏世界,是名入第三门。入第四门者,以专念观察彼妙庄严修毗婆舍那故,得到彼所受用种种法味乐,是名入第四门。出第五门者,以大慈悲,观察一切苦恼众生,示应化身,回入生死园烦恼林中,游戏神通至教化地,以本愿力回向故,是名第五门。菩萨入四种门自利行成就。应知,菩萨出第五门回向利益他行成就。」

(术语)净土论所云:得往生于弥陀净土,而成就之五种功德也。为配于五念门而立者。真宗谓五种中初二门为现生正定聚之益。净土论曰:「一者近门,二者大会众门,三者宅门,四者屋门,五者园林游戏地门。此五种门,初四种门成就入功德,第五门成就出功德。入第一门者,以礼拜阿弥陀佛为生彼国故得生安乐世界,是名入第一门。入第二门者,以赞叹阿弥陀佛随顺名义,称如来名,依如来光明智相修行故,得入大会众数,是名入第二门。入第三门者,以一心专念作愿生彼修奢摩他寂静三昧行故,得入莲华藏世界,是名入第三门。入第四门者,以专念观察彼妙庄严修毗婆舍那故,得到彼所受用种种法味乐,是名入第四门。出第五门者,以大慈悲,观察一切苦恼众生,示应化身,回入生死园烦恼林中,游戏神通至教化地,以本愿力回向故,是名第五门。菩萨入四种门自利行成就。应知,菩萨出第五门回向利益他行成就。」

五百世

【佛学大辞典】

(杂语)与五百生同。

(杂语)与五百生同。

五百世无手

【佛学大辞典】

(杂语)梵网经下曰:「若佛子,故饮酒,而生酒过失无量。若自身手过酒器与人饮酒者,五百世无手,何况自饮?」

(杂语)梵网经下曰:「若佛子,故饮酒,而生酒过失无量。若自身手过酒器与人饮酒者,五百世无手,何况自饮?」

五百世怨家

【佛学大辞典】

(杂语)经律异相四十六曰:「出钞毗昙婆娑经云:尝闻有一女人为饿鬼所持,即以咒术而问鬼言:何以恼他女人?鬼答言:此女人是我怨家,五百世中常杀我,我亦五百世中断其命。若彼能舍旧怨心,我亦舍。」

(杂语)经律异相四十六曰:「出钞毗昙婆娑经云:尝闻有一女人为饿鬼所持,即以咒术而问鬼言:何以恼他女人?鬼答言:此女人是我怨家,五百世中常杀我,我亦五百世中断其命。若彼能舍旧怨心,我亦舍。」

五百生

【佛学大辞典】

(杂语)又曰五百世。为长时之套语。自五百本生经(齐永明年中摩诃乘译,今无)起。

(杂语)又曰五百世。为长时之套语。自五百本生经(齐永明年中摩诃乘译,今无)起。

五百生怨

【佛学大辞典】

(杂语)法苑珠林三十五曰:「畜生中云何知有宿命?答如婆娑论中云:昔有一女,置儿在地,缘行他所,时有一狼将其儿去。其母见已,趁之语曰:汝狼何以将吾儿去?狼即答曰:汝是我怨,曾于五百生中尝食我儿。我今杀汝儿,此乃怨雠相报,何以生瞋?」

(杂语)法苑珠林三十五曰:「畜生中云何知有宿命?答如婆娑论中云:昔有一女,置儿在地,缘行他所,时有一狼将其儿去。其母见已,趁之语曰:汝狼何以将吾儿去?狼即答曰:汝是我怨,曾于五百生中尝食我儿。我今杀汝儿,此乃怨雠相报,何以生瞋?」

五百生野狐

【佛学大辞典】

(传说)误一转语而堕于五百生野狐身。(参见:百丈)

(传说)误一转语而堕于五百生野狐身。(参见:百丈)

百丈

【佛学大辞典】

(人名)唐洪州百丈山之大智禅师怀海,马祖道一禅师之法嗣也。师始创禅门之规式,所谓百丈清规是也。见传灯录六,会元三。

【佛学常见辞汇】

指唐时洪州百丈山怀海禅师,他始创禅门的规式,即百丈清规是。

(人名)唐洪州百丈山之大智禅师怀海,马祖道一禅师之法嗣也。师始创禅门之规式,所谓百丈清规是也。见传灯录六,会元三。

【佛学常见辞汇】

指唐时洪州百丈山怀海禅师,他始创禅门的规式,即百丈清规是。

五百年

【佛学大辞典】

(术语)(参见:五五百年)

(术语)(参见:五五百年)

五五百年

【佛学大辞典】

(术语)佛灭后五期之五百年也。一期各说一坚固,以示法之兴废。一、解脱坚固,谓佛灭后第一之五百年间。以正法盛,得解脱者多故也。二、禅定坚固,谓等二之五百年间。以虽无得解脱者。而禅定者多故也。三、多闻坚固,谓第三之五百年。以实行渐衰,唯尚多闻故也。四、塔寺坚固,谓第四之五百年间。以此时唯塔寺之建立为盛故也。五、斗诤坚固,谓第五之五百年间。废三学,唯以斗诤为事,增长邪见之时也。行之各坚固,故云坚固。大集月藏经十曰:「于我灭后五百年中,诸比丘等犹于我法解脱坚固。次五百年,我之正法禅定三昧得住坚固。次五百年,读诵多闻得住坚固。次五百年,于我法中多造塔寺得住坚固。次五百年,于我法中斗诤,言颂白法隐没损减坚固。」

【佛学常见辞汇】

谓佛灭后之五个五百年,在每一个五百年中,各有一坚固,以示佛法的兴废。一、解脱坚固,谓在佛灭后之第一个五百年间,因为正法兴盛,得到解脱的人很多。二、禅定坚固,谓在佛灭后之第二个五百年间,虽然无人获得解脱,但是修学禅定的人很多。三、多闻坚固,谓在佛灭后之第三个五百年间,真正修行佛法的人虽然稀少,但是喜欢听闻佛法的人很多。四、塔寺坚固,谓在佛灭后之第四个五百年间,世人很喜欢建立佛塔和寺院。五、斗诤坚固,谓在佛灭后之第五个五百年间,戒定慧三学已被世人遗忘,唯以斗诤为能事,是增长邪见的时期。

【三藏法数】

(出华严经随疏演义钞)

五五百年者,乃如来出世正、像、末法之年数也。谓正法一千年,像法一千年,末法一万年。今以二千五百年,分为五者。其初二五百年,为正法之时,有修證解脱禅定之人。次二五百年,为像法之时,人虽有修行,而无證果,唯有多闻布施之者。后五百年,乃末法一万年之初五百年也,此时之人,无修无證,但以斗诤而为正修,以法有盛衰不同,故分此五五百年也。

〔第一五百年,解脱坚固〕,解脱即自在之义。谓诸比丘,于正法五百年中,不攻异学,唯务大乘,利益众生,解脱自在,坚固不变也。(梵语比丘,华言乞士。)

〔第二五百年,禅定坚固〕,谓诸比丘于正法五百年中,厌居生死,求證涅槃,顿息攀缘,深修禅定,坚固不变也。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔第三五百年,多闻坚固〕,谓诸比丘于像法五百年中,少持戒律,怠习禅定,唯尚多闻,依语生解,坚固不变也。

〔第四五百年,塔寺坚固〕,谓诸比丘于像法五百年中,少习禅定,喜种福田,广结善缘,多修塔寺,坚固不变也。

〔第五五百年,斗诤坚固〕,谓诸比丘于末法五百年中,不修戒律,唯尚斗诤,增长邪见,坚固不变也。

(术语)佛灭后五期之五百年也。一期各说一坚固,以示法之兴废。一、解脱坚固,谓佛灭后第一之五百年间。以正法盛,得解脱者多故也。二、禅定坚固,谓等二之五百年间。以虽无得解脱者。而禅定者多故也。三、多闻坚固,谓第三之五百年。以实行渐衰,唯尚多闻故也。四、塔寺坚固,谓第四之五百年间。以此时唯塔寺之建立为盛故也。五、斗诤坚固,谓第五之五百年间。废三学,唯以斗诤为事,增长邪见之时也。行之各坚固,故云坚固。大集月藏经十曰:「于我灭后五百年中,诸比丘等犹于我法解脱坚固。次五百年,我之正法禅定三昧得住坚固。次五百年,读诵多闻得住坚固。次五百年,于我法中多造塔寺得住坚固。次五百年,于我法中斗诤,言颂白法隐没损减坚固。」

【佛学常见辞汇】

谓佛灭后之五个五百年,在每一个五百年中,各有一坚固,以示佛法的兴废。一、解脱坚固,谓在佛灭后之第一个五百年间,因为正法兴盛,得到解脱的人很多。二、禅定坚固,谓在佛灭后之第二个五百年间,虽然无人获得解脱,但是修学禅定的人很多。三、多闻坚固,谓在佛灭后之第三个五百年间,真正修行佛法的人虽然稀少,但是喜欢听闻佛法的人很多。四、塔寺坚固,谓在佛灭后之第四个五百年间,世人很喜欢建立佛塔和寺院。五、斗诤坚固,谓在佛灭后之第五个五百年间,戒定慧三学已被世人遗忘,唯以斗诤为能事,是增长邪见的时期。

【三藏法数】

(出华严经随疏演义钞)

五五百年者,乃如来出世正、像、末法之年数也。谓正法一千年,像法一千年,末法一万年。今以二千五百年,分为五者。其初二五百年,为正法之时,有修證解脱禅定之人。次二五百年,为像法之时,人虽有修行,而无證果,唯有多闻布施之者。后五百年,乃末法一万年之初五百年也,此时之人,无修无證,但以斗诤而为正修,以法有盛衰不同,故分此五五百年也。

〔第一五百年,解脱坚固〕,解脱即自在之义。谓诸比丘,于正法五百年中,不攻异学,唯务大乘,利益众生,解脱自在,坚固不变也。(梵语比丘,华言乞士。)

〔第二五百年,禅定坚固〕,谓诸比丘于正法五百年中,厌居生死,求證涅槃,顿息攀缘,深修禅定,坚固不变也。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔第三五百年,多闻坚固〕,谓诸比丘于像法五百年中,少持戒律,怠习禅定,唯尚多闻,依语生解,坚固不变也。

〔第四五百年,塔寺坚固〕,谓诸比丘于像法五百年中,少习禅定,喜种福田,广结善缘,多修塔寺,坚固不变也。

〔第五五百年,斗诤坚固〕,谓诸比丘于末法五百年中,不修戒律,唯尚斗诤,增长邪见,坚固不变也。

五百戒

【佛学大辞典】

(名数)比丘尼具足戒之大数也。大爱道比丘尼经上曰:「佛告比丘尼裘昙弥:汝行十戒如法,则有大戒,名具足,真谛行之,疾得作佛。凡有五百要事。」毗尼母经八曰:「比丘二百五十法,比丘尼五百法。」药师如来本愿经曰:「比丘尼受持五百戒。」此外经论说五百者颇多。然检诸律,未明示五百戒数也。(参见:戒)附录。

【佛学大辞典】

(术语)比丘尼之具足戒也。本律之说相,唯三百四十八戒,以大数而称为五百。束为七聚:一,八波罗夷。二,十七僧残。三,三十舍堕。四,百七十八单提。五,八提舍尼。六,百众学。七,七灭诤。行事钞中一曰:「律中尼有三百四十八戒。」比丘尼钞中上曰:「世人妄传五百戒者非也,亦有经律尼戒五百,此但有总数而无实名也。」(参见:具足戒)

【佛学常见辞汇】

比丘尼的具足戒。本来只有三百四十八戒,以大数而称为五百。

【佛学次第统编】

五百戒者,比丘尼之具足戒也。据律惟有三百四十八戒,以大数称之,曰五百,束为七聚:

一、八波罗夷 五、八提舍尼

二、十七僧残 六、百众学

三、三十舍堕 七、七灭诤

四、百七十八单提

含成三百四十八戒。

(名数)比丘尼具足戒之大数也。大爱道比丘尼经上曰:「佛告比丘尼裘昙弥:汝行十戒如法,则有大戒,名具足,真谛行之,疾得作佛。凡有五百要事。」毗尼母经八曰:「比丘二百五十法,比丘尼五百法。」药师如来本愿经曰:「比丘尼受持五百戒。」此外经论说五百者颇多。然检诸律,未明示五百戒数也。(参见:戒)附录。

【佛学大辞典】

(术语)比丘尼之具足戒也。本律之说相,唯三百四十八戒,以大数而称为五百。束为七聚:一,八波罗夷。二,十七僧残。三,三十舍堕。四,百七十八单提。五,八提舍尼。六,百众学。七,七灭诤。行事钞中一曰:「律中尼有三百四十八戒。」比丘尼钞中上曰:「世人妄传五百戒者非也,亦有经律尼戒五百,此但有总数而无实名也。」(参见:具足戒)

【佛学常见辞汇】

比丘尼的具足戒。本来只有三百四十八戒,以大数而称为五百。

【佛学次第统编】

五百戒者,比丘尼之具足戒也。据律惟有三百四十八戒,以大数称之,曰五百,束为七聚:

一、八波罗夷 五、八提舍尼

二、十七僧残 六、百众学

三、三十舍堕 七、七灭诤

四、百七十八单提

含成三百四十八戒。

戒

【佛学大辞典】

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

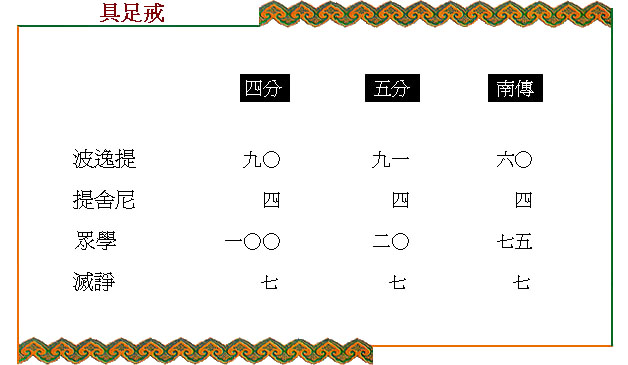

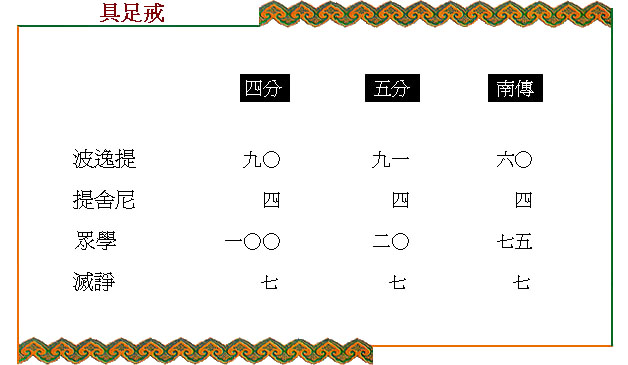

具足戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)