共1003,分67页显示 上一页 41 42 43 44 45 47 48 49 50 下一页

小乘戒

小乘经

小乘九部

小乘三印

小乘四门

小乘外道

小乘偏渐戒

天乘

五百小乘

三乘通相五逆

大乘别途五逆

五乘

五乘齐入

五部大乘经

佛类词典(续上)

小乘十八部小乘戒

小乘经

小乘九部

小乘三印

小乘四门

小乘外道

小乘偏渐戒

天乘

五百小乘

三乘通相五逆

大乘别途五逆

五乘

五乘齐入

五部大乘经

小乘十八部

【佛学大辞典】

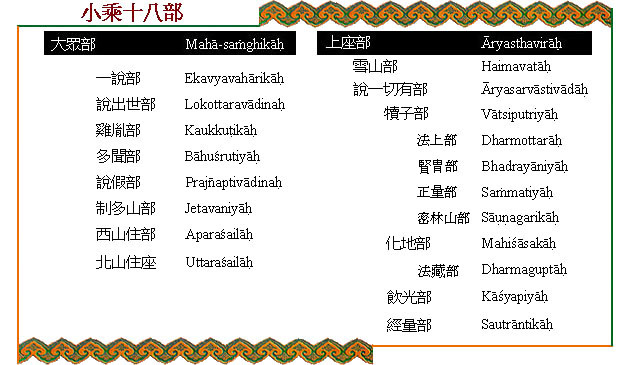

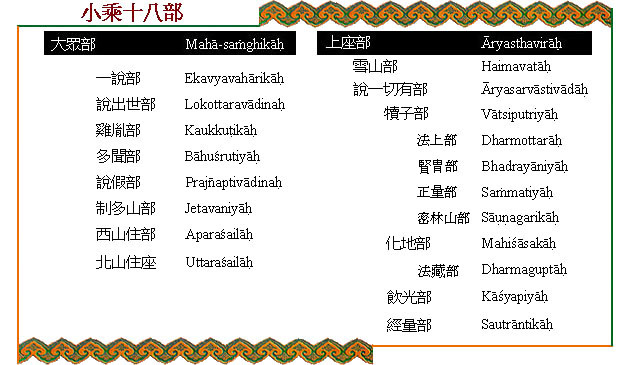

(名数)据宗轮论之说,佛灭后百年依大天分上座大众二部,其第二百年由大众部出一说部,说出世部,鸡胤部,多闻部,说假部之五部,又于第二百年末出制多山部,西山住部,北山住部之三部,合有八部之末家,加入本家之大众部则为九部。又上座部于三百年之初,分为萨婆多部与雪山部(萨婆多部〔译云说一切有部〕后世称为毗昙宗),后同于三百年由萨婆多部出犊子部,又由犊子部出法上,贤冑,正量,密林山之四部,次由萨婆多部更出化地部,次由化地部出法藏部,于三百年之末,由萨婆多部更出饮光部,于第四百年由萨婆多部复出经量部。萨婆多部共出九部加入雪山部为十部。复加前大众部之八部为十八部。其他有义净所见之十八部。以上十八部为末部之分派,加之以根本上座大众之二部为二十部。今表示之如图。

(名数)据宗轮论之说,佛灭后百年依大天分上座大众二部,其第二百年由大众部出一说部,说出世部,鸡胤部,多闻部,说假部之五部,又于第二百年末出制多山部,西山住部,北山住部之三部,合有八部之末家,加入本家之大众部则为九部。又上座部于三百年之初,分为萨婆多部与雪山部(萨婆多部〔译云说一切有部〕后世称为毗昙宗),后同于三百年由萨婆多部出犊子部,又由犊子部出法上,贤冑,正量,密林山之四部,次由萨婆多部更出化地部,次由化地部出法藏部,于三百年之末,由萨婆多部更出饮光部,于第四百年由萨婆多部复出经量部。萨婆多部共出九部加入雪山部为十部。复加前大众部之八部为十八部。其他有义净所见之十八部。以上十八部为末部之分派,加之以根本上座大众之二部为二十部。今表示之如图。

小乘戒

【佛学大辞典】

(术语)小乘律藏所说之戒律,有五戒八戒十戒具足戒等。具足戒中,比丘戒有二百五十戒条。比丘尼戒有三百四十八戒条。是为小乘行人之所受持者。然在印度我国及日本之古代,大乘行人亦皆受此具足戒,以成戒学,何则,此具足戒,虽为小乘律所说,然由大乘言之,则为所谓三聚净戒中之摄律仪戒,于释迦法中出家之菩萨,必现比丘相为常规也。

【佛学常见辞汇】

小乘律藏所说的戒律,有五戒八戒十戒与具足戒等数种。在具足戒中,比丘戒有二百五十条戒,比丘尼戒有三百四十八条戒,这些具足戒虽然是小乘行人所应受持,就是大乘行人也是一样要受持这种具足戒的。

(术语)小乘律藏所说之戒律,有五戒八戒十戒具足戒等。具足戒中,比丘戒有二百五十戒条。比丘尼戒有三百四十八戒条。是为小乘行人之所受持者。然在印度我国及日本之古代,大乘行人亦皆受此具足戒,以成戒学,何则,此具足戒,虽为小乘律所说,然由大乘言之,则为所谓三聚净戒中之摄律仪戒,于释迦法中出家之菩萨,必现比丘相为常规也。

【佛学常见辞汇】

小乘律藏所说的戒律,有五戒八戒十戒与具足戒等数种。在具足戒中,比丘戒有二百五十条戒,比丘尼戒有三百四十八条戒,这些具足戒虽然是小乘行人所应受持,就是大乘行人也是一样要受持这种具足戒的。

小乘经

【佛学大辞典】

(术语)说四谛十二因缘之理,诠空寂之涅槃者,十二部经中唯存九品。四部之阿含经等是也。

【佛学常见辞汇】

宣说四谛或十二因缘的道理的经典,如四部阿含经是。

(术语)说四谛十二因缘之理,诠空寂之涅槃者,十二部经中唯存九品。四部之阿含经等是也。

【佛学常见辞汇】

宣说四谛或十二因缘的道理的经典,如四部阿含经是。

小乘九部

【佛学大辞典】

(术语)十二部经完具曰大乘经,此中除方广,授记,无问自说之三部,仅说九部曰小乘经。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本。」(参见:九部)

(术语)十二部经完具曰大乘经,此中除方广,授记,无问自说之三部,仅说九部曰小乘经。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本。」(参见:九部)

九部

【佛学大辞典】

(名数)十二部经中去方广与授记及无问自说之三部者。是小乘教之九部也。又有大乘教之九部。十二部中除因缘与譬喻及论义之三部者是也。然常言之九部,则多指小乘教。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本,以故说是经。」梁僧传三(求那跋么)曰:「洞明九部,博晓四含。」皆言小乘教也。(参见:九部经及九经)

(名数)十二部经中去方广与授记及无问自说之三部者。是小乘教之九部也。又有大乘教之九部。十二部中除因缘与譬喻及论义之三部者是也。然常言之九部,则多指小乘教。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本,以故说是经。」梁僧传三(求那跋么)曰:「洞明九部,博晓四含。」皆言小乘教也。(参见:九部经及九经)

小乘三印

【佛学大辞典】

(术语)小乘之三法印,对于大乘之一实相印而言。(参见:三法印)

(术语)小乘之三法印,对于大乘之一实相印而言。(参见:三法印)

三法印

【佛学大辞典】

(名数)一切之小乘经,以三法印印之,證其为佛说,大乘经以一实相印印之,證其为大乘之了义教。一、诸行无常印,行有迁流之义,谓有为法。言一切之有为法,念念生灭而无常也。是为诸行无常印。二、诸法无我印,行之名局于有为法,法之名。通于无为法。言一切有为无为诸法中无有我之实体。是诸法无我印也。三、涅槃寂静印,言涅槃之法。灭一切生死之苦而为无为寂静。是涅槃寂静印也。智度论二十二曰:「佛法印有三种:一者一切有为法念念生灭皆无常,二者一切法无我,三者寂灭涅槃。(中略)摩诃衍中说诸法不生不灭,一相所谓无相。」玄义八曰:「释论云:诸小乘经,若有无常无我涅槃三印,即是佛说,修之得道,无三法印即魔说。大乘经但有一法印,谓诸法实相,名了义经,能得大道,若无实相印,即是魔说。」

【佛学常见辞汇】

诸行无常印、诸法无我印、涅槃寂静印。诸行无常是说一切世间法无时不在生住异灭中,过去有的,现在起了变异,现在有的,将来终归幻灭;诸法无我是说在一切有为无为的诸法中,无有我的实体;涅槃寂静是说涅槃的境界,灭除一切生死的痛苦,无为安乐,故涅槃是寂静的。凡符合此三原则的,便是佛正法,有如世间印信,用为证明,故名法印。

【三藏法数】

(出法华玄义)

释论云:诸小乘经,若有无常、无我、涅槃三印,印定其说,即是佛说;若无此三法印印之,即是魔说。如世公文,得印可信,故名三法印。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔一、无常印〕,谓世间生死及一切法,皆是无常。众生不了,于无常法中执为常想,是故佛说无常,破其执常之倒,是名无常印。

〔二、无我印〕,谓世间生死及一切法,皆是因缘和合而有,虚假不实,本无有我。众生不了,于一切法强立主宰,执之为我;是故佛说无我,破其著我之倒,是名无我印。

〔三、涅槃印〕,梵语涅槃,华言灭度。谓一切众生不知生死是苦,而更起惑造业,流转三界。是故佛说涅槃之法,令其出离生死之苦,而得寂灭之乐,是名涅槃印。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

(名数)一切之小乘经,以三法印印之,證其为佛说,大乘经以一实相印印之,證其为大乘之了义教。一、诸行无常印,行有迁流之义,谓有为法。言一切之有为法,念念生灭而无常也。是为诸行无常印。二、诸法无我印,行之名局于有为法,法之名。通于无为法。言一切有为无为诸法中无有我之实体。是诸法无我印也。三、涅槃寂静印,言涅槃之法。灭一切生死之苦而为无为寂静。是涅槃寂静印也。智度论二十二曰:「佛法印有三种:一者一切有为法念念生灭皆无常,二者一切法无我,三者寂灭涅槃。(中略)摩诃衍中说诸法不生不灭,一相所谓无相。」玄义八曰:「释论云:诸小乘经,若有无常无我涅槃三印,即是佛说,修之得道,无三法印即魔说。大乘经但有一法印,谓诸法实相,名了义经,能得大道,若无实相印,即是魔说。」

【佛学常见辞汇】

诸行无常印、诸法无我印、涅槃寂静印。诸行无常是说一切世间法无时不在生住异灭中,过去有的,现在起了变异,现在有的,将来终归幻灭;诸法无我是说在一切有为无为的诸法中,无有我的实体;涅槃寂静是说涅槃的境界,灭除一切生死的痛苦,无为安乐,故涅槃是寂静的。凡符合此三原则的,便是佛正法,有如世间印信,用为证明,故名法印。

【三藏法数】

(出法华玄义)

释论云:诸小乘经,若有无常、无我、涅槃三印,印定其说,即是佛说;若无此三法印印之,即是魔说。如世公文,得印可信,故名三法印。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔一、无常印〕,谓世间生死及一切法,皆是无常。众生不了,于无常法中执为常想,是故佛说无常,破其执常之倒,是名无常印。

〔二、无我印〕,谓世间生死及一切法,皆是因缘和合而有,虚假不实,本无有我。众生不了,于一切法强立主宰,执之为我;是故佛说无我,破其著我之倒,是名无我印。

〔三、涅槃印〕,梵语涅槃,华言灭度。谓一切众生不知生死是苦,而更起惑造业,流转三界。是故佛说涅槃之法,令其出离生死之苦,而得寂灭之乐,是名涅槃印。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

小乘四门

【佛学大辞典】

(名数)天台所判。一小乘有门,发智六足论等之所说。二小乘空门,成实论之所说,三小乘亦有亦空门,毗勒论之所说,四非有非空门,迦旃延经之所说。

(名数)天台所判。一小乘有门,发智六足论等之所说。二小乘空门,成实论之所说,三小乘亦有亦空门,毗勒论之所说,四非有非空门,迦旃延经之所说。

小乘外道

【佛学大辞典】

(杂语)小乘与外道。又小乘即外道也。外道小乘二十种,外道中小乘外道论师是也。

(杂语)小乘与外道。又小乘即外道也。外道小乘二十种,外道中小乘外道论师是也。

小乘偏渐戒

【佛学大辞典】

(术语)对于大乘戒之圆顿称小乘戒曰偏渐。功德不圆满,故为偏,非顿成佛之法,故曰渐。

(术语)对于大乘戒之圆顿称小乘戒曰偏渐。功德不圆满,故为偏,非顿成佛之法,故曰渐。

天乘

【佛学大辞典】

(术语)五乘之一。能修十善,乘之而生于欲界之六天,能修禅定,乘之而生于色界无色界之诸天,是名天乘。

【佛学常见辞汇】

五乘之一,是乘十善以生天上的意思。

【三藏法数】

天即色界天也,谓彼诸天修根本有漏禅观,欲惑不染,以此根本禅定,运出欲界,是名天乘。(有漏者,谓漏落生死也。根本禅,即色界禅。谓能出生一切禅定故也。)

【三藏法数】

天者谓天然、自然、乐胜、身胜也。天以十善为乘,运出五道,得生欲天。于修十善时,更能修习禅定,即生色界,无色界天,故名天乘。(十善者,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。五道者,人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

(术语)五乘之一。能修十善,乘之而生于欲界之六天,能修禅定,乘之而生于色界无色界之诸天,是名天乘。

【佛学常见辞汇】

五乘之一,是乘十善以生天上的意思。

【三藏法数】

天即色界天也,谓彼诸天修根本有漏禅观,欲惑不染,以此根本禅定,运出欲界,是名天乘。(有漏者,谓漏落生死也。根本禅,即色界禅。谓能出生一切禅定故也。)

【三藏法数】

天者谓天然、自然、乐胜、身胜也。天以十善为乘,运出五道,得生欲天。于修十善时,更能修习禅定,即生色界,无色界天,故名天乘。(十善者,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。五道者,人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

五百小乘

【佛学大辞典】

(流派)小乘分五百部。(参见:五百部)

(流派)小乘分五百部。(参见:五百部)

五百部

【佛学大辞典】

(杂名)佛灭后五百年小乘之异部杂出而为五百部。智度论六十三曰:「是声闻人著声闻法佛法,过五百岁后,各各分别有五百部。从是以来,以求诸法决定相故。自执其法,不知佛为解脱故说法,而坚著语言。故闻说般若诸法毕竟空,如刀伤心。」行宗记一上之曰:「五百部者,有言无相,教虽不叙,起必从缘。」又曰「五百部,智论但有通数,不出人法名义。」

(杂名)佛灭后五百年小乘之异部杂出而为五百部。智度论六十三曰:「是声闻人著声闻法佛法,过五百岁后,各各分别有五百部。从是以来,以求诸法决定相故。自执其法,不知佛为解脱故说法,而坚著语言。故闻说般若诸法毕竟空,如刀伤心。」行宗记一上之曰:「五百部者,有言无相,教虽不叙,起必从缘。」又曰「五百部,智论但有通数,不出人法名义。」

三乘通相五逆

【佛学大辞典】

(名数)通于三乘所立之五逆。又曰小乘之五逆。常言之五逆是也:一、杀父,二、杀母,三、杀阿罗汉,四、由佛身出血,五、破和合僧(由罪之轻重次第)。破和合僧者,多数僧众,和合而行法事;修佛道,以手段离间之,使之斗乱,使之废法事。五逆之中,此罪最重。阿阇世王问五逆经曰:「有五逆罪,若族姓子族姓女,为此五不救罪者,必入地狱不疑。云何为五?谓杀父、杀母、害阿罗汉、斗乱众僧、起恶意于如来所。」俱舍论十七曰:「言无间业者,谓五无间业。其五者何?一者害母,二者害父,三者害阿罗汉,四者破和合僧,五者恶心出佛身血。」华严孔目章三曰:「五逆:谓害父、害母、害阿罗汉、破僧、出佛身血。初二背恩养,次三坏福田,故名为逆。」最胜王经溜州疏曰:「五逆:一者故思杀父,二者故思杀母,三者故思杀罗汉,四者倒破见破和合僧,五者恶心出佛身血。以背恩田违福田故,故名之为逆。执此逆者,身坏命终,必定堕无间地狱。一大劫中受无间苦,名无间业。」

(名数)通于三乘所立之五逆。又曰小乘之五逆。常言之五逆是也:一、杀父,二、杀母,三、杀阿罗汉,四、由佛身出血,五、破和合僧(由罪之轻重次第)。破和合僧者,多数僧众,和合而行法事;修佛道,以手段离间之,使之斗乱,使之废法事。五逆之中,此罪最重。阿阇世王问五逆经曰:「有五逆罪,若族姓子族姓女,为此五不救罪者,必入地狱不疑。云何为五?谓杀父、杀母、害阿罗汉、斗乱众僧、起恶意于如来所。」俱舍论十七曰:「言无间业者,谓五无间业。其五者何?一者害母,二者害父,三者害阿罗汉,四者破和合僧,五者恶心出佛身血。」华严孔目章三曰:「五逆:谓害父、害母、害阿罗汉、破僧、出佛身血。初二背恩养,次三坏福田,故名为逆。」最胜王经溜州疏曰:「五逆:一者故思杀父,二者故思杀母,三者故思杀罗汉,四者倒破见破和合僧,五者恶心出佛身血。以背恩田违福田故,故名之为逆。执此逆者,身坏命终,必定堕无间地狱。一大劫中受无间苦,名无间业。」

大乘别途五逆

【佛学大辞典】

(名数)大萨遮尼犍子所说经四曰:「有五种罪名为根本。何等为五?一者破坏塔寺焚烧经像,或取佛物法僧物,若教人作见作助喜,是名第一根本重罪。若谤声闻辟支佛法及大乘法,毁呰留难隐敝覆藏,是名第二根本重罪。若有沙门信心出家,剃除须发身著染衣,或有持戒或不持戒,系闭牢狱枷锁打缚,策役驱使责诸发调,或脱袈裟逼令还俗,或断其命,是为第三根本重罪。于五逆中若作一业是为第四根本重罪。谤无一切善恶业报,长夜常行十不善业,不畏后世,自作教人坚住不舍,是为第五根本重罪。」小乘之五逆,与此中第四一逆相当。

(名数)大萨遮尼犍子所说经四曰:「有五种罪名为根本。何等为五?一者破坏塔寺焚烧经像,或取佛物法僧物,若教人作见作助喜,是名第一根本重罪。若谤声闻辟支佛法及大乘法,毁呰留难隐敝覆藏,是名第二根本重罪。若有沙门信心出家,剃除须发身著染衣,或有持戒或不持戒,系闭牢狱枷锁打缚,策役驱使责诸发调,或脱袈裟逼令还俗,或断其命,是为第三根本重罪。于五逆中若作一业是为第四根本重罪。谤无一切善恶业报,长夜常行十不善业,不畏后世,自作教人坚住不舍,是为第五根本重罪。」小乘之五逆,与此中第四一逆相当。

五乘

【佛学大辞典】

(名数)乘人使各到其果地之教法,名为乘。有一乘乃至五乘之别。其中五乘有六种:一者:一、人乘,乘五戒之行法而生于人间者。二、天乘,乘十善之行法而生于天上者。三、声闻乘,乘四谛之行法而到阿罗汉果者。四、缘觉乘,乘十二因缘之行法而到辟支佛果者。五、菩萨乘,乘六度之行法而上于佛果者。行事钞资持记上一之一曰:「五乘者:人、天、声闻、辟支、及佛,能乘人也。五戒、十善、谛、缘、六度,所乘法也。」文句七之一曰:「五乘者,五戒乘出三途苦,十善乘出人道八苦,声闻乘出三界无常苦,缘觉乘出从他闻法苦,菩萨乘出内无利智外无相好苦。」此通途之五乘也。二者:一、菩萨乘,二、缘觉乘,三、声闻乘,四、种种性乘,合说诸乘者,五、人天乘也。见大乘庄严功德经中,楞伽经八。三者:一、人乘,二、天乘,欲界之六天也,三、声闻乘,四、缘觉乘,五、菩萨乘也。四者:一、小乘之佛乘,二、小乘之缘觉乘,即愚法缘觉也,三、小乘之声闻乘,即愚法之声闻也,四、梵乘,色界之诸天也,五、天乘,欲界之诸天也。见五教章上二。五者:严宗别途之五乘:一、小乘,愚法之声缘二乘也(二乘有愚法不愚法之二类(参见:二乘)),二、声闻乘,三、缘觉乘,此二者,不愚法之二乘也,四、菩萨乘,五、一乘。与台宗之佛乘同。见五教章上二。六者:台宗别途之五乘:一、人乘,二、天乘,三、二乘,声缘之二者,四、菩萨乘,五、佛乘也。问此中菩萨乘与佛乘如何差别?答曰:一乘家与三乘家之见解各异。法相三论之三乘家,谓菩萨与佛,但为因果之别,故菩萨乘即佛乘。华严天台之一乘家,谓佛与菩萨,各有因果,权之因果为菩萨乘,实之因果为佛乘。即华严终教天台别教之因果,是菩萨乘;华天两家圆教之因果,是佛乘。密教以五大配于通途之五乘,五乘皆为毗卢遮那法身中之自体,立五乘成佛也。一、人乘,是为地大;以人皆住于地故也。二、天乘,是为水大;水以鍐为种子,鍐字者,离言说之义,定地之天,离言说之故也。又天者自在之义,水从方圆之器自在而转,故其义相应。三、声闻乘,是为火大;以声闻自心发火,而灰身灭智故也。又火大之种子为啰,啰为语菩萨之种子,声闻依言教而得度,故配之。四、缘觉乘,是为风大;风大之种子为诃,是因缘之义也,缘觉观十二因缘,故其义相应,又开悟以风缘而飞花落叶之观,故配之。五、菩萨乘,是为空大;因菩萨以二空为观故也。见秘藏记末,同钞十。

【佛学常见辞汇】

人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。人乘就是乘著五戒的教法而生到人间来;天乘就是乘著十善的教法而生到天上去;声闻乘就是乘著四谛的教法而證得阿罗汉果;缘觉乘就是乘著十二因缘的教法而證得辟支佛果;菩萨乘就是乘著六度的教法而證得至高无上之佛果。

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

〔一、佛乘〕,佛,梵语具云佛陀,华言觉。乘即运载之义。谓如来以一乘实相之法,运诸众生同到涅槃彼岸,故名佛乘。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔二、菩萨乘〕,菩萨,梵语具云菩提萨埵,华言觉有情。谓菩萨之人以六度万行为乘,运诸众生同出三界,故名菩萨乘。(六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、缘觉乘〕,谓缘觉之人,因观十二因缘除于我执,而悟真空涅槃之理,以此之法,运出三界,故名缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。)

〔四、声闻乘〕,谓声闻之人,闻佛声教,修苦集灭道四谛之法,而悟真空涅槃之理。以此之法,运出三界,故名声闻乘。

〔五、小乘〕,小乘者,即人天乘也。谓人天以五戒十善为乘,运出四趣,故名小乘。(五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

〔一、佛乘〕,佛,梵语具云佛陀,华言觉。乘即运载之义。谓如来以一乘实相之法,运诸众生同到涅槃彼岸,是为佛乘。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔二、缘觉乘〕,谓缘觉之人,由观十二因缘生灭,除于我执等惑,觉悟真空之理,以此因缘之法,运出三界,是为缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、声闻乘〕,谓声闻之人,闻佛声教,修生灭四谛之法,而悟真空涅槃之理,以此四谛之法,运出三界,是为声闻乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。)

〔四、天乘〕,天即色界天也,谓彼诸天修根本有漏禅观,欲惑不染,以此根本禅定,运出欲界,是名天乘。(有漏者,谓漏落生死也。根本禅,即色界禅。谓能出生一切禅定故也。)

〔五、梵乘〕,梵即净也。谓诸菩萨以慈、悲、喜、舍四无量心,运诸众生出生死海,是名梵乘。(慈、悲、喜、舍者,慈能与乐,悲能拔苦,喜则离苦得乐,舍则冤亲平等,此四无量心,以由众生无量,故菩萨之心亦无量也。)

【三藏法数】

(出盂兰盆经疏)

乘即运载之义。谓人天等各以所修之法为乘,运载至其所至之处,故有五乘也。

〔一、人乘〕,人者忍也。于世间违顺情境,悉能安忍故也。谓人以三归五戒为乘,运出四趣,生于人道,故名人乘。(三归依,归依佛、归依法、归依僧也。五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

〔二、天乘〕,天者谓天然、自然、乐胜、身胜也。天以十善为乘,运出五道,得生欲天。于修十善时,更能修习禅定,即生色界,无色界天,故名天乘。(十善者,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。五道者,人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

〔三、声闻乘〕,声闻者,闻如来声教而得悟道也。谓声闻以四谛为乘,运出三界,到于涅槃,故名声闻乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。三界者,欲界、色界、无色界也。梵语涅槃,华言灭度。)

〔四、缘觉乘〕,缘觉者,谓观十二因缘觉悟真空之理也。以十二因缘为乘,运出三界,到于涅槃,故名缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。)

〔五、菩萨乘〕,菩萨,梵语具云菩提萨埵,今称菩萨者,从略也。华言觉有情,谓觉悟一切有情众生也。以六度为乘,运诸众生,同出三界,而到涅槃彼岸,故名菩萨乘。(六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。)

(名数)乘人使各到其果地之教法,名为乘。有一乘乃至五乘之别。其中五乘有六种:一者:一、人乘,乘五戒之行法而生于人间者。二、天乘,乘十善之行法而生于天上者。三、声闻乘,乘四谛之行法而到阿罗汉果者。四、缘觉乘,乘十二因缘之行法而到辟支佛果者。五、菩萨乘,乘六度之行法而上于佛果者。行事钞资持记上一之一曰:「五乘者:人、天、声闻、辟支、及佛,能乘人也。五戒、十善、谛、缘、六度,所乘法也。」文句七之一曰:「五乘者,五戒乘出三途苦,十善乘出人道八苦,声闻乘出三界无常苦,缘觉乘出从他闻法苦,菩萨乘出内无利智外无相好苦。」此通途之五乘也。二者:一、菩萨乘,二、缘觉乘,三、声闻乘,四、种种性乘,合说诸乘者,五、人天乘也。见大乘庄严功德经中,楞伽经八。三者:一、人乘,二、天乘,欲界之六天也,三、声闻乘,四、缘觉乘,五、菩萨乘也。四者:一、小乘之佛乘,二、小乘之缘觉乘,即愚法缘觉也,三、小乘之声闻乘,即愚法之声闻也,四、梵乘,色界之诸天也,五、天乘,欲界之诸天也。见五教章上二。五者:严宗别途之五乘:一、小乘,愚法之声缘二乘也(二乘有愚法不愚法之二类(参见:二乘)),二、声闻乘,三、缘觉乘,此二者,不愚法之二乘也,四、菩萨乘,五、一乘。与台宗之佛乘同。见五教章上二。六者:台宗别途之五乘:一、人乘,二、天乘,三、二乘,声缘之二者,四、菩萨乘,五、佛乘也。问此中菩萨乘与佛乘如何差别?答曰:一乘家与三乘家之见解各异。法相三论之三乘家,谓菩萨与佛,但为因果之别,故菩萨乘即佛乘。华严天台之一乘家,谓佛与菩萨,各有因果,权之因果为菩萨乘,实之因果为佛乘。即华严终教天台别教之因果,是菩萨乘;华天两家圆教之因果,是佛乘。密教以五大配于通途之五乘,五乘皆为毗卢遮那法身中之自体,立五乘成佛也。一、人乘,是为地大;以人皆住于地故也。二、天乘,是为水大;水以鍐为种子,鍐字者,离言说之义,定地之天,离言说之故也。又天者自在之义,水从方圆之器自在而转,故其义相应。三、声闻乘,是为火大;以声闻自心发火,而灰身灭智故也。又火大之种子为啰,啰为语菩萨之种子,声闻依言教而得度,故配之。四、缘觉乘,是为风大;风大之种子为诃,是因缘之义也,缘觉观十二因缘,故其义相应,又开悟以风缘而飞花落叶之观,故配之。五、菩萨乘,是为空大;因菩萨以二空为观故也。见秘藏记末,同钞十。

【佛学常见辞汇】

人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。人乘就是乘著五戒的教法而生到人间来;天乘就是乘著十善的教法而生到天上去;声闻乘就是乘著四谛的教法而證得阿罗汉果;缘觉乘就是乘著十二因缘的教法而證得辟支佛果;菩萨乘就是乘著六度的教法而證得至高无上之佛果。

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

〔一、佛乘〕,佛,梵语具云佛陀,华言觉。乘即运载之义。谓如来以一乘实相之法,运诸众生同到涅槃彼岸,故名佛乘。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔二、菩萨乘〕,菩萨,梵语具云菩提萨埵,华言觉有情。谓菩萨之人以六度万行为乘,运诸众生同出三界,故名菩萨乘。(六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、缘觉乘〕,谓缘觉之人,因观十二因缘除于我执,而悟真空涅槃之理,以此之法,运出三界,故名缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。)

〔四、声闻乘〕,谓声闻之人,闻佛声教,修苦集灭道四谛之法,而悟真空涅槃之理。以此之法,运出三界,故名声闻乘。

〔五、小乘〕,小乘者,即人天乘也。谓人天以五戒十善为乘,运出四趣,故名小乘。(五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

〔一、佛乘〕,佛,梵语具云佛陀,华言觉。乘即运载之义。谓如来以一乘实相之法,运诸众生同到涅槃彼岸,是为佛乘。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔二、缘觉乘〕,谓缘觉之人,由观十二因缘生灭,除于我执等惑,觉悟真空之理,以此因缘之法,运出三界,是为缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、声闻乘〕,谓声闻之人,闻佛声教,修生灭四谛之法,而悟真空涅槃之理,以此四谛之法,运出三界,是为声闻乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。)

〔四、天乘〕,天即色界天也,谓彼诸天修根本有漏禅观,欲惑不染,以此根本禅定,运出欲界,是名天乘。(有漏者,谓漏落生死也。根本禅,即色界禅。谓能出生一切禅定故也。)

〔五、梵乘〕,梵即净也。谓诸菩萨以慈、悲、喜、舍四无量心,运诸众生出生死海,是名梵乘。(慈、悲、喜、舍者,慈能与乐,悲能拔苦,喜则离苦得乐,舍则冤亲平等,此四无量心,以由众生无量,故菩萨之心亦无量也。)

【三藏法数】

(出盂兰盆经疏)

乘即运载之义。谓人天等各以所修之法为乘,运载至其所至之处,故有五乘也。

〔一、人乘〕,人者忍也。于世间违顺情境,悉能安忍故也。谓人以三归五戒为乘,运出四趣,生于人道,故名人乘。(三归依,归依佛、归依法、归依僧也。五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

〔二、天乘〕,天者谓天然、自然、乐胜、身胜也。天以十善为乘,运出五道,得生欲天。于修十善时,更能修习禅定,即生色界,无色界天,故名天乘。(十善者,不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。五道者,人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

〔三、声闻乘〕,声闻者,闻如来声教而得悟道也。谓声闻以四谛为乘,运出三界,到于涅槃,故名声闻乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。三界者,欲界、色界、无色界也。梵语涅槃,华言灭度。)

〔四、缘觉乘〕,缘觉者,谓观十二因缘觉悟真空之理也。以十二因缘为乘,运出三界,到于涅槃,故名缘觉乘。(十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。)

〔五、菩萨乘〕,菩萨,梵语具云菩提萨埵,今称菩萨者,从略也。华言觉有情,谓觉悟一切有情众生也。以六度为乘,运诸众生,同出三界,而到涅槃彼岸,故名菩萨乘。(六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。)

二乘

【佛学大辞典】

(术语)乘人使各到其果地之教法名为乘。有一乘乃至五乘之别,其中二乘有三种。

【佛学常见辞汇】

声闻乘和缘觉乘。凡属修四谛法门而悟道的人,总称为声闻乘;凡属修十二因缘而悟道的人,总称为缘觉乘。以上二乘又分为愚法二乘和不愚法二乘两种,愚法二乘是声闻缘觉二小乘,迷执自法,而愚于大乘法空之妙理;不愚法二乘是与愚法二乘相反,他们善知理法,进入大乘的境界。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、临门三车〕,临门三车,喻小乘权教也。谓法华经譬喻品中,三乘之人,于火宅门外,索羊鹿牛三车,求出火宅,以喻三乘之人,依四谛、十二因缘、六度等法修行,得出生死,是名临门三车。(三乘者,声闻乘、缘觉乘、菩萨乘也。四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。)

〔二、露地牛车〕,露地牛车,喻大乘实教也。谓法华经譬喻品中,诸子既出火宅,到于四衢道中,露地而坐,等赐大白牛车,同归秘密理藏,是名露地牛车。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

乘即运载之义。谓二乘之人,乘四谛、十二因缘之法,运出三界生死,至于涅槃,故名为乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。梵语涅槃,华言灭度。)

〔一、声闻乘〕,闻佛声教,故曰声闻,谓此人以四谛为乘,知苦、断集、慕灭、修道,由观四谛,出离生死,至于涅槃,故名声闻乘。

〔二、缘觉乘〕,因观十二因缘,觉悟真空之理,名曰缘觉。谓此人以十二因缘为乘,由观因缘生灭,即悟非生非灭,出离生死,至于涅槃,故名缘觉乘。

(术语)乘人使各到其果地之教法名为乘。有一乘乃至五乘之别,其中二乘有三种。

【佛学常见辞汇】

声闻乘和缘觉乘。凡属修四谛法门而悟道的人,总称为声闻乘;凡属修十二因缘而悟道的人,总称为缘觉乘。以上二乘又分为愚法二乘和不愚法二乘两种,愚法二乘是声闻缘觉二小乘,迷执自法,而愚于大乘法空之妙理;不愚法二乘是与愚法二乘相反,他们善知理法,进入大乘的境界。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、临门三车〕,临门三车,喻小乘权教也。谓法华经譬喻品中,三乘之人,于火宅门外,索羊鹿牛三车,求出火宅,以喻三乘之人,依四谛、十二因缘、六度等法修行,得出生死,是名临门三车。(三乘者,声闻乘、缘觉乘、菩萨乘也。四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。六度者,一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。)

〔二、露地牛车〕,露地牛车,喻大乘实教也。谓法华经譬喻品中,诸子既出火宅,到于四衢道中,露地而坐,等赐大白牛车,同归秘密理藏,是名露地牛车。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

乘即运载之义。谓二乘之人,乘四谛、十二因缘之法,运出三界生死,至于涅槃,故名为乘。(四谛者,苦谛、集谛、灭谛、道谛也。十二因缘者,一无明、二行、三识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。梵语涅槃,华言灭度。)

〔一、声闻乘〕,闻佛声教,故曰声闻,谓此人以四谛为乘,知苦、断集、慕灭、修道,由观四谛,出离生死,至于涅槃,故名声闻乘。

〔二、缘觉乘〕,因观十二因缘,觉悟真空之理,名曰缘觉。谓此人以十二因缘为乘,由观因缘生灭,即悟非生非灭,出离生死,至于涅槃,故名缘觉乘。

五乘齐入

【佛学大辞典】

(术语)谓托乘于弥陀之愿力,而人间、天上、声闻缘觉、菩萨、佛之五乘,得齐入于真实报土也。

【佛学常见辞汇】

谓人、天、声闻、缘觉、菩萨等行人,皆可乘阿弥陀佛的愿力而一齐进入佛真实的报土。

(术语)谓托乘于弥陀之愿力,而人间、天上、声闻缘觉、菩萨、佛之五乘,得齐入于真实报土也。

【佛学常见辞汇】

谓人、天、声闻、缘觉、菩萨等行人,皆可乘阿弥陀佛的愿力而一齐进入佛真实的报土。

五部大乘经

【佛学大辞典】

(名数)大乘经中选定五部者,天台大师也。一华严经,二大集经,三大品般若经,四法华经,五涅槃经。法华玄义曰:「究竟大乘,无过华严大集大品法华涅槃。」

【佛学常见辞汇】

天台大师选定下列五部为大乘经,即华严经、大集经、大品般若经、法华经、涅槃经。

(名数)大乘经中选定五部者,天台大师也。一华严经,二大集经,三大品般若经,四法华经,五涅槃经。法华玄义曰:「究竟大乘,无过华严大集大品法华涅槃。」

【佛学常见辞汇】

天台大师选定下列五部为大乘经,即华严经、大集经、大品般若经、法华经、涅槃经。